はじめに――5回目を迎えたJava on Azure Day

2025年6月17日、日本マイクロソフトは、毎年恒例となった「Java on Azure Day 2025」を開催しました。基調講演でMicrosoft Corporationの寺田佳央氏が登壇。AIによる開発生産性向上から、レガシーJavaのモダナイズ、そしてAzureを活用した最新のAIアプリ開発基盤まで、現在企業が抱える開発における課題と最前線の解決策が惜しみなく披露されました。本記事では、基調講演で発表された内容をテーマごとに詳述し、その全貌をお伝えします。

開発ツールの最前線――AIで変わるJavaアプリ開発

GitHub Copilot Agent Modeで、AIがコーディング・ドキュメント作成・リファクタリング・エラー修正を自律的に支援

7つのマイクロサービスもたった1日で構築可能

冒頭、寺田氏は「これからのアプリ開発は、すべてがAI活用型になる」と断言。実際、開発現場ではGitHub CopilotやVS CodeによるAI駆動の開発が爆発的に普及しています。

中でも、とくに“ Agent Mode” の登場が注目を集めています。

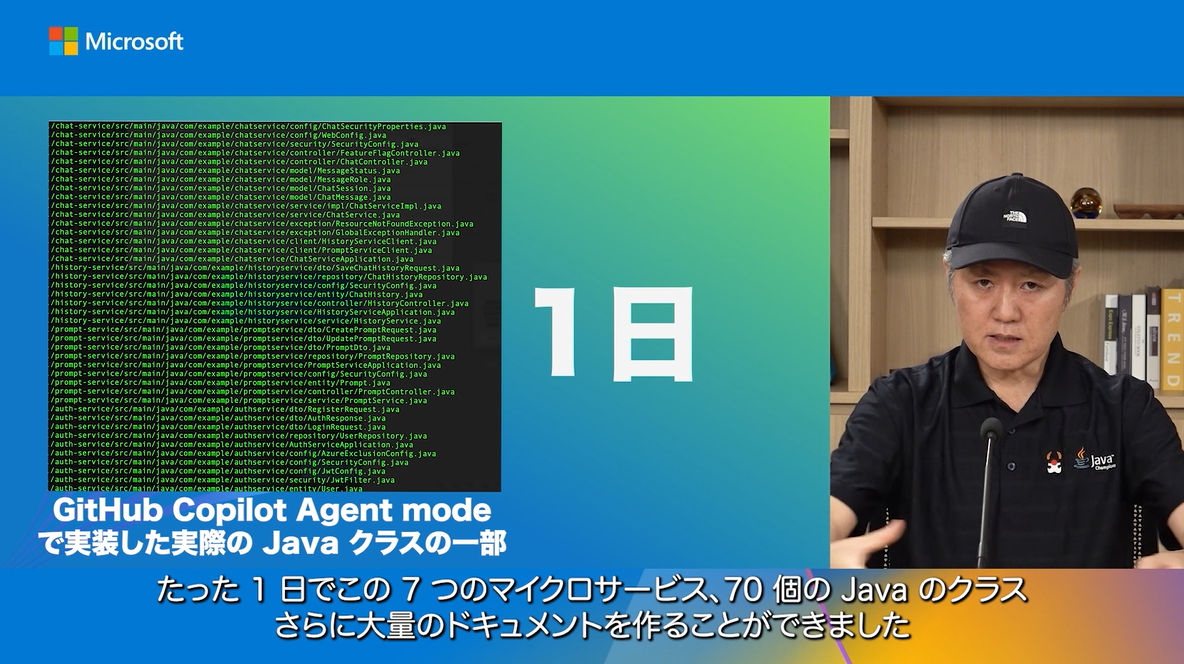

今までは“ Ask“ モードで「AIに質問する」形が中心でしたが、Agent Modeは自律的にタスクを実行し、大規模なJavaプロジェクト――たとえば7つのマイクロサービス、70以上のJavaクラスから構成されるプロジェクトでも、わずか1日で設計・実装・ドキュメント化まで自動生成できたという実例を紹介しました。

「人間だけでは数週間から1ヵ月かかる規模の開発が、AIエージェント活用でまったく変わる」 。目の前で起きている、開発生産性の劇的な進化を体感できる内容でした。

従来の質問回答型から、開発タスク自動化・ドキュメント生成・サマリまで一手に担うAgent Modeの登場は、AI時代のソフトウェアエンジニアリングの転換点となると予想できます。

Copilot Agent Modeは、既存コードの解析や設計提案、エラー修正、動作テストまで自動で対応。プロンプトをわずか数回入力するだけでリファクタリングやモダナイズまで実施できる体験は、「 おもちゃではなく現場で使える開発ツール」そのものとなったと言えるでしょう。

レガシーJavaのモダナイズも一気通貫

「GitHub Copilot app modernization for Java」で古いJavaプロジェクトも短時間でアップグレード

差分レビューやロールバックも容易

今年2025年は、Javaリリース30周年の記念の年です。継続しているすごさ・強さがある一方で、企業に眠るレガシーJavaシステムのモダナイズは、多くの企業が頭を悩ます課題ではないでしょうか。

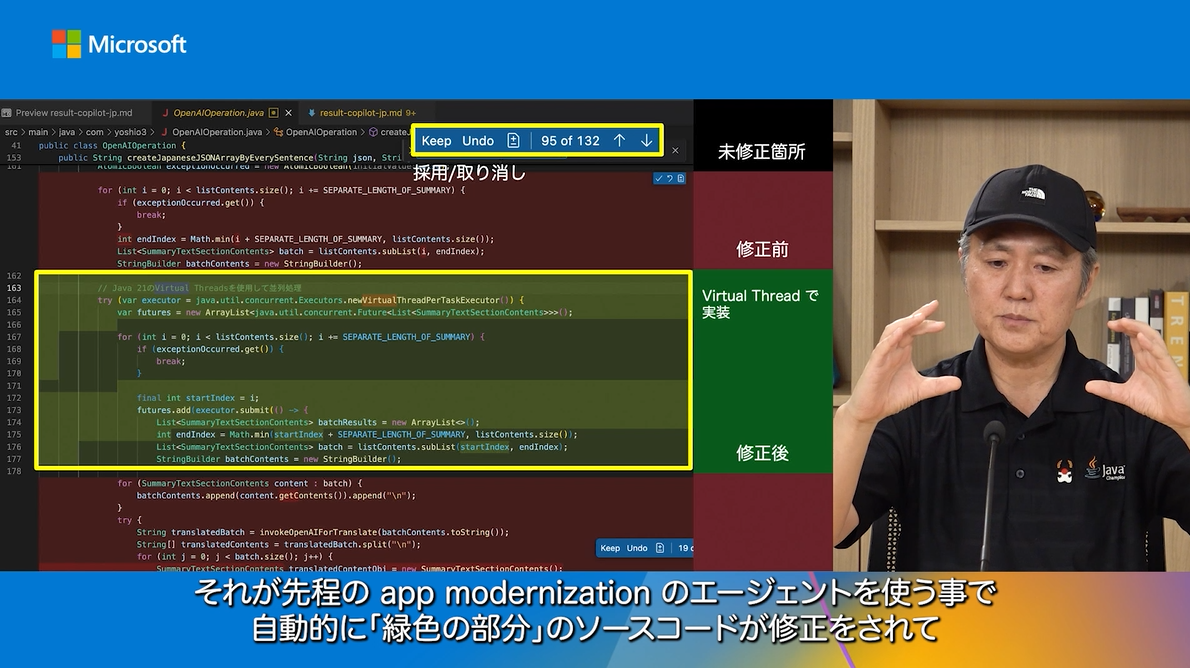

今回紹介された「GitHub Copilot app modernization for Java」( パブリックプレビュー中)は、古いJavaプロジェクトをJava 21+Spring Boot 3.2へアップグレードさせ、依存ライブラリの管理・推奨コードパターンへの書き換え・新仕様(Virtual Thread、Record、最新HTTPクライアントほか)対応を数時間~数日で実現します。

比較的小規模な実プロジェクトでは「半日程度で30ファイル超のアップグレード&テストまでAIが自律的に遂行してくれた」様子を、逐次のログ/差分スクリーンショット付きでレポート。差分ハイライトや修正提案、ロールバック操作も容易で、「 AIと人間の協調による、安心かつ効率的なモダナイズ工程」が本格的に実用段階へ到達したことが実感できました。

とくに、複雑な依存パスの解析やデバッグ作業、クラウド移行前提のセキュリティ設定なども、エラー発生後に追加プロンプトすることでAgentが順次自走。たとえば、Azure Blob ストレージなど外部リソース接続不可時に、ローカルストレージへ自動フォールバック機能を仕込んでくる柔軟さ・実用感は驚くべきものでした。

AIアプリケーション開発の現在――「JavaでAI、 まったく問題なし」

RAG(検索拡張生成)やマルチエージェントなど最新AIアプリもJavaで開発可能 OpenAI公式Java SDKやLangChain4J, SpringAIなどJavaエコシステムも充実

AI業務アプリ構築=“ Python一択” と考えられがちですが、実際にはOpenAI公式Java SDKやLangChain4J、SpringAIなど、Java・OSSエコシステムが着実に拡充。Microsoft自身がこれらOSSプロジェクトに積極的にIssue/Pull Requestを送っている様子も紹介されました。

一方で、Microsoftが提供してきたAzure OpenAI用のJava SDKやSemantic Kernel for Javaなどの従来SDKやライブラリは今後メンテナンスモードとなり、新たにオフィシャルのSDKやOSSライブラリへの移行が推奨されていることも明言されました。

AIアプリの主な活用パターンとしては、Retrieval-Augmented Generation(RAG)やAI Agent開発への言及が多く見られます。RAGによる企業データ検索・業務文書AI処理はもちろん、今後はマルチAgent協調型アプリや「Model Context Protocol(MCP) 」を利用したマルチ・エージェントも本格的に進み出しました。

こうした新技術標準への対応や、サンプル/チュートリアルも提供され、インテリジェントなAI機能を、エンタープライズなJavaアプリにも取り入れてほしいと語りました。

AI実行基盤の最新進化――クラウド×ローカルの「Foundry Local」でAIを手元に

WindowsやApple Silicon MacでLLM/SLM AIモデルをローカル環境で評価・実行可能

インストールから実行までが2、3のコマンドで容易

ローカル開発からクラウド本番環境への移行もシームレス

企業AIシステム開発で欠かせないのは“ 堅牢な開発・評価基盤” です。Azureの「AI Foundry」はこうした企業におけるAIのアプリやエージェントを構築するために必要な機能を統合した基盤です。

AI Foundary は1万1千種を超えるAIモデルがあると言われ、評価・選定・セキュリティ連携を一元化し、開発・運用を支援してきています。

そして、今年のMicrosoft Buildで発表された最新トピックは「Foundry Local」です。これは、ローカル環境やエッジ端末上でAIモデル(LLM/SLM)をインストール・実行できるツールです。Windowsならwinget経由のコマンドでインストールしfoundry model run phi-3.5-mini と打つだけで、ローカルで高速なSLM(Small Language Model)推論が行え、ネットワークが不通な環境でも利用できるそうです。

ローカルでAIモデルを動作できれば開発コストも激減でき、「 ローカル開発←→クラウド本番」の切り替えもソースコードの修正は少なく容易に移行可能となります。Foundry LocalはWindowsの他シリコン・チップのMacでも利用でき、将来的にはLinuxでも対応予定とのこと。

実際デモも行われ、SLM上でJava移行に関するアドバイスを即座に返すなど、ローカル環境でのAIモデルの活用が今後広がっていくことを強く印象付けた発表でした。

エンタープライズJavaアプリのデプロイ先最新事情――Azureの多様な選択肢

Kubernetes、PaaS、コンテナ、JBoss EAPなど多数用意

Azure Container Apps で認証・DB連携も容易

さまざまなクラウド構成を柔軟に実現

AzureはAIアプリだけではない。KubernetesやPaaS、DBといった定番のJavaエンタープライズ基盤もJava on Azureで幅広くカバーしています。

たとえば、APIマネジメント&マイクロサービスバックエンドをAzure Container Appsで統合したり、JBoss EAPなどのJakarta EEサーバをApp Service(PaaS)上に手軽にデプロイといった構成も可能です。

Java×Oracle Database@Azure――エンタープライズ連携の“決定打”

Oracle Exadata/Autonomous DBを超低レイテンシ・高セキュアにAzureと連携

Javaベースアプリの移行・運用性やPL/SQL・DB互換性も維持

AIアプリ向けVector DB・Graph DB機能も活用可能

講演後半ではOracleの佐藤裕之氏、Microsoft大林氏とのパネルディスカッションも展開。2023年に発表し・2025年2月に日本リージョンでも利用開始が発表された「Oracle Database@Azure」についても語られました。

「Oracle Database@Azure」はOracle Cloud Infrastructure(OCI)由来のExadata/Autonomous DBをAzureのデータ・センター内でマネージド・サービスとして稼働させ、超低レイテンシ・高セキュアなマルチクラウド連携環境を実現。Javaバックエンドでながらくデファクトだった「WebLogic+Oracle」の組み合わせも、そのままAzure環境にスムーズに移行できます。構築・運用・PL/SQL互換性も維持でき、以前に比べ可用性やネットワーク設計の複雑さのハードルも軽減されるとのこと。

さらにAI/RAG用途でも、Oracle DBのベクトル/Graph機能や多様なデータ形式をサポートし、「 新規AIアプリのデータ基盤」 、「 エンタープライズJavaの基盤」として強力な選択肢になりました。

サポート体制・ コスト・ 運用性も現場目線

OracleとMicrosoftがサポート・営業で連携、安心して運用可能

数万円/月から利用可能な低価格で利用可能なAutonomous DB

運用・サポート体制も、OracleとMicrosoftサポートがサービスリクエストを共有し問題解決にあたる仕組みが準備されています。「 管理作業はAzure/OCI両ポータルを使うため、初めて利用する場合はMicrosoft/Oracleのどちらかの営業へ連絡し支援・担当者のアサインをするのがおすすめ」であることも正直に共有されました。

コスト面も、Autonomous DBではクラウドならではの月々数万円の低価格からスタート可能―大規模な初期投資は不要だそうです。

講演総括――AI時代のJava開発、 Azureとともに

「もはや、AIはJava開発の本流に」 。Copilot Agentやapp modernization for Javaによる生産性向上、ローカル/クラウドをまたぐAI基盤、そしてエンタープライズで重用されるOracle技術との最適な連携。

寺田氏の示した「現場で即価値となる」実践ノウハウと、Azureエコシステムが描くロードマップは、多くのJava技術者・エンジニアに新時代の開発スタイルと可能性を強く印象付けました。

「手が届くAI、止まらないモダナイズ、クラウドの新選択肢」――2025年の今、「 Java on Azure」には、言葉の表現を超える、熱量とリアリティがある内容でした。

本講演で紹介された各トピックの詳細や実習環境へのリンク、OSSプロジェクト詳細は、各公式Docsおよびコミュニティ公開リソースをご参照ください。今後のJava on Azure Day関連イベントにもご注目ください。