Visual Studio Codeは2025年11月12日、今月の更新版であるOctober 2025

VS Codeの左端のサイドバーからアクセスできる

また、チャットビューの入力欄右下の

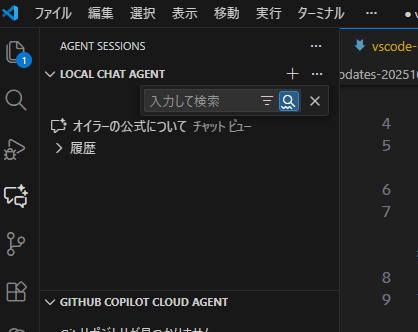

The Agent Sessions view is your centralized view for managing your agent sessions, both local and cloud.

— Visual Studio Code (@code) November 12, 2025

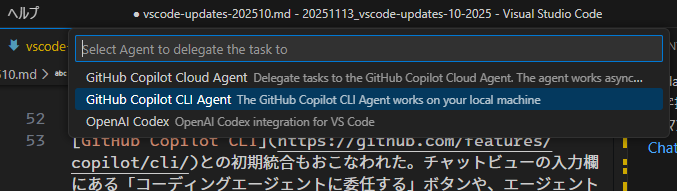

You'll see GitHub Copilot, Copilot coding agent, GitHub Copilot CLI... and now, OpenAI Codex. pic.twitter. com/ KC6J8nvNXO

なお、OpenAI Codexをコーディングエージェントとして利用する場合は、GitHub Copilot Pro+サブスクリプションが必要となる。

You can use OpenAI Codex with your Github Copilot Pro+ subscription and manage its sessions directly alongside your other Copilot agents. pic.

— Visual Studio Code (@code) November 12, 2025twitter. com/ CGyzkevh0c

エージェントセッションビューの初期設定では、アクティブなチャットセッションがエージェントの操作環境ごとに見出しを立てて表示されるが、エージェントセッションビュー右上の詳細メニューから

エージェントセッションビューでは、セッションを検索できる

詳細な実装計画を生成するPlan

As you work across your agents, you're probably working on some complex features that require careful planning.

— Visual Studio Code (@code) November 12, 2025

That's why we've added a built-in planning agent that helps you build a detailed implementation plan before any code is written. pic.twitter. com/ A28EI1fws9

ノート:モデルを使い分けてプレミアムアクセスを削減する

MicrosoftのBurke Holland氏はアプリ活溌においてPlanエージェントを活用する際に、モデルを使い分けることで、GitHub Copilotの有償トークンとなるプレミアムアクセスの削減を図るワークフローを試してみたことを紹介している。最初にClaudeで計画を作成し、その次にGPT-5でその計画を一連の

Trying out a new workflow in @code to maximize premium requests in Copilot:

— Burke Holland (@burkeholland) November 14, 2025

Budget: 2 Premium requests (Claude, GPT-5), Unlimited Included (GPT-5 mini).

1. Create Plan (Sonnet 4)

2. Convert plan into a set of "phase docs" that each define a single PR. Each doc contains ALL of… pic.twitter. com/ zKzMm40AIg

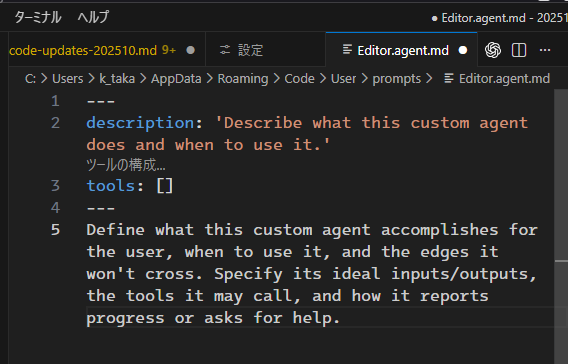

ワークフローやツールにあわせて、独自のカスタムエージェントを作成できるようになった。モード選択の

カスタムエージェントファイルのフロントマターに、エージェントの動作環境target: vscodeでローカルチャット用に、target: github-copilotでCopilotクラウドエージェントまたはGitHub CLI用に設定したものであることを示せるようになったname、チャット入力にガイダンスを表示するargument-hint、複数ステップのワークフローを連結できるためのガイドを設定するhandoffsといったものも利用でき、ファイル編集の際に補完やコードアクションが用意されている。

これまでVS Codeではコーディングエージェントをカスタマイズできる機能を

ノート:先日のAgent HQの記事で、テスト駆動開発エージェントのカスタムエージェントについて触れているのでそちらも参照のこと。

これまでVS Code経由のCopilotクラウドエージェントの実装はGitHub Pull Request拡張機能にあったが、Copilot Chat拡張機能に移行した。これにより、VS CodeとGitHub上

GitHub Copilot CLIとの初期統合もおこなわれた。チャットビューの入力欄にある

エージェントがファイル編集する際に以下の大きな変更が加えられた。

これまではエージェントがファイルを編集すると自動的にそのファイルを開いていたが、今回から自動的に開かないように動作を変更した。これまでのようにファイルを自動的に開くには、設定のaccessibility.

また今回、エージェントが編集した際にそのファイルを確認するとインラインの差分表示がおこなわれるが、今回、インラインの差分表示において削除された行のテキストを選択してコピーできるようになった。

Yeah, yeah AI and agents and all that, but also you can now copy deleted lines in the diff editor and I'll take that kind of major improvement to my life over a new model every time.

— Burke Holland (@burkeholland) November 13, 2025

The editor is still the most important thing. https://t. co/ M6Igs8is3C

チャットとその表示にも様々な改善が加えられている。大きなまとまりごとに紹介する。

-

VS Codeのヘッダーから新しいチャットを始める場合、アイコンをクリックするとドロップダウンメニューが表示されるようになり、チャットエディタや新しいウィンドウでチャットセッションを表示する選択をできるようになった。

チャットビューのウェルカム表示で提案されるカスタムプロンプトがある場合、そのカスタムプロンプトを右クリック

(またはShift+F10) すると 「プロンプトファイルの編集」 メニューが表示されるようになった。なおウェルカム表示でカスタムプロンプトを表示するにはchat. promptFilesRecommendationsで設定を行う必要がある。 チャット入力欄の

「ツールの構成」 がモデルピッカーのすぐ隣に移動している。 チャットビューで数式表示は右クリックでTeXソースをコピーできるようになった。たとえば、からは

e^{i\pi} + 1 = 0がコピーできる。 実験的機能として前回の更新でGPT-5-Codexの思考トークンが表示できるようになっていた。今回、GPT-5、GPT-5 mini、Gemini 2.

5 Proでも思考トークンを表示できるようになった (設定のchat. agent. thinkingStyleを有効にする必要がある)。また今回、設定のchat. agent. thinking. collapsedToolsによって、UIとして折りたたまれる思考トークン表示にツール呼び出しも含められるようになった。 -

ツールを100を超えて有効にしている場合のフィルタリングやグループ化が改善されて選択時間が短くなり、適切なツールを選択できるようになった。

MCPサーバーと拡張機能のツールの許可ボタンのドロップダウンからはそのサーバー

(拡張機能) が提供するツールすべてを一度に承認できるようになった。これらは 「チャット:ツール承認を編集する」 コマンドで管理できる。 外部データを取得するエージェントツール

(#fetchツールと、openWorldHintを使うMCPツール) では、チャット上で使用する前にデータを確認する事後承認に対応した。これによって潜在的なプロンプトインジェクション攻撃を抑止できるようになった。 -

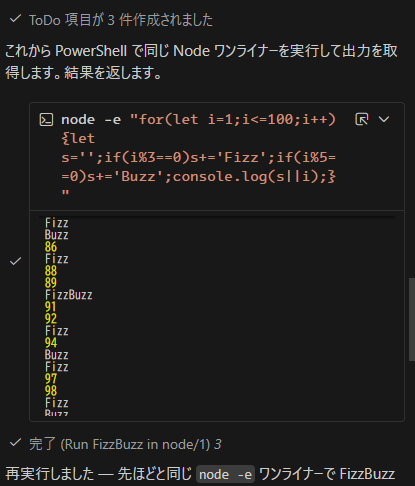

これまでターミナルツールでのサブコマンド検出は、

|や&&などの特定の文字列で単純に分割するかたちだったこと、安全のために括弧や中括弧のペア、バッククォートを無視していた。そのため、(コマンドの引数に文字列があるときに) うまくサブコマンドを検出できない場合があった。今回新しいパーサーが導入され、PowerShellまたはbashの文法を解析し、サブコマンドを非常に正確に検出できるようになった (他のシェル、たとえばzshでの ;のような分割についてはこれまでのように検出できないだろうとのこと)。関連して、ターミナルツールにPowerShell、bash、zsh、fishのシェル固有の説明が追加されたことで、特にPowerShellの認識に失敗する可能性が低くなった。

PowerShellの

&&がPowerShellのバージョン5でサポートされていないため、;を使うかたちに書き換えるように調整したとのこと(現在PowerShell v7でもこの調整が一時的に適用されている状態になっている)。 一連の改善により、

(Powershell環境において) コマンドの自動実行時に間違った検出で停止せずに作業が進むようになった。 設定のchat.

tools. terminal. ignoreDefaultAutoApproveRulesを使うと、VS Codeが初期設定しているターミナルのコマンドの許可ルールと拒否ルールを無効にできるようになった。 実験的な機能として、リダイレクト等でのファイル書き込みの自動承認を禁止できるようになった

(設定はchat. tools. terminal. blockDetectedFileWrites。デフォルトで、ワークスペース外への書き込みは禁止できる)。 -

チャットセッションの履歴を利用して、チャットでカスタムプロンプトを作成できる/savePromptコマンドが新たに提供された

(これまでの/saveコマンドにかわる形になる)。生成されたカスタムプロンプトはエディタ上で表示され、右下に保存するためのボタンが表示される。

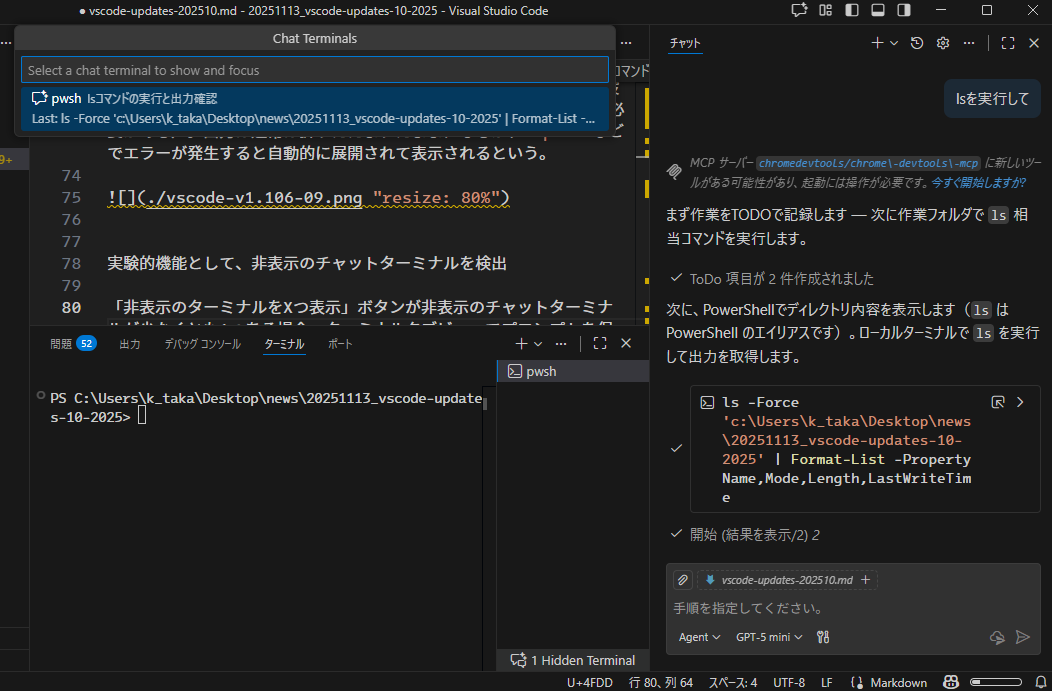

チャットのコマンド表示とターミナルの関係にも手が加えられている。

実験的にチャット内にコマンド出力を表示できるようになった

この設定でチャットでコマンド出力を表示するよう設定するとnoneを指定すると)、該当の組み込みのターミナルが開かれていない場合には

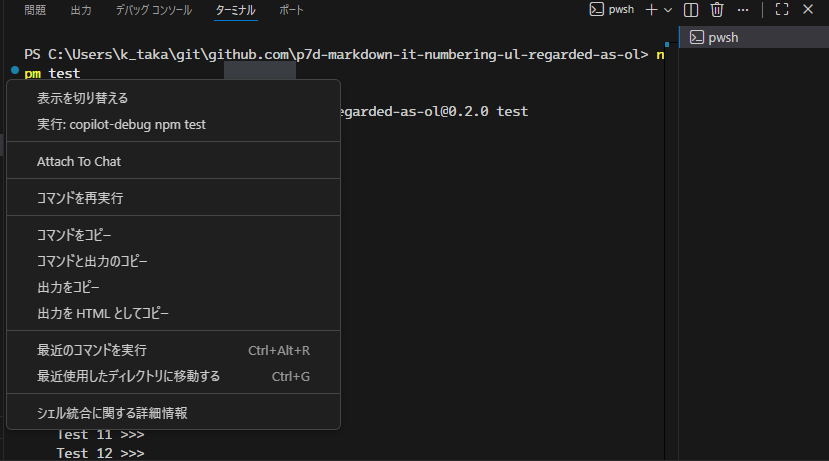

また、ターミナル上のコマンド実行時の行頭部分から

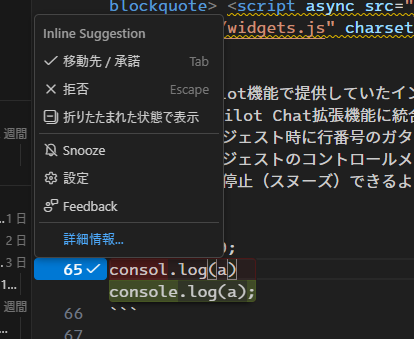

エディタ上のインラインチャット機能

GitHub Copilot機能で提供していたインラインサジェスト機能

なお1年以上にわたってこれまでプレビュー機能だったターミナルのIntelliSense

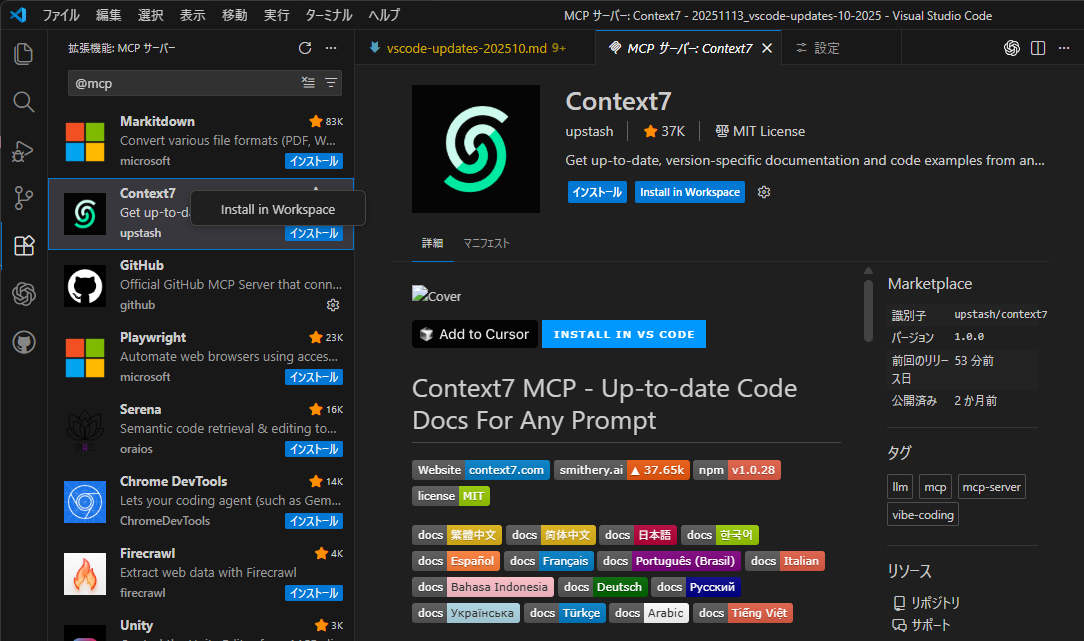

MCP関連では、MCPサーバーをインストールする際に、グローバルにインストールするだけでなく、ワークスペース構成にインストールできるようになった。拡張機能ビューでMCPサーバーを右クリックして

GitHub Enterprise内で使うMCPサーバーを限定できるようにもなった。また、リモートMCPサーバーの認証形式としてClient ID Metadata Document (CIMD) 認証フローに対応したり、リモートMCPサーバーのツール呼び出しにおいてWWW-Authenticateヘッダーを通してそのツールが必要とする権限を動的に

エディター全体の改善点もいくつかある。上述したインラインの差分表示で削除コードの選択が可能になったことに加えて、以下のような改善が加えられた。

-

VS CodeのUIで使われるアイコンセットのcodiconが更新されている。

-

インラインコード等の診断マーカーにマウスオーバーしたときに表示される、エラーやヒントのテキストをコピーできるボタンが追加された。

-

指定行へ移動する機能が改善されて、範囲外の値をファイル先頭や末尾への移動として判断するようになったほか、

::でのファイル先頭または末尾からの文字数を使った位置への移動が可能になった。また列指定に-1を指定すると、その行の末尾を意味できる( :12:-1で12行目の末尾)ようになっている。 -

Linuxのマシン上のすべてのユーザーに対して、VS Codeに対するポリシーを/etc/

vscode/ policy. jsonを使って設定・ 管理できるようになった。各リリースのresources/ app/ policiesにサンプルがあるとのこと。 -

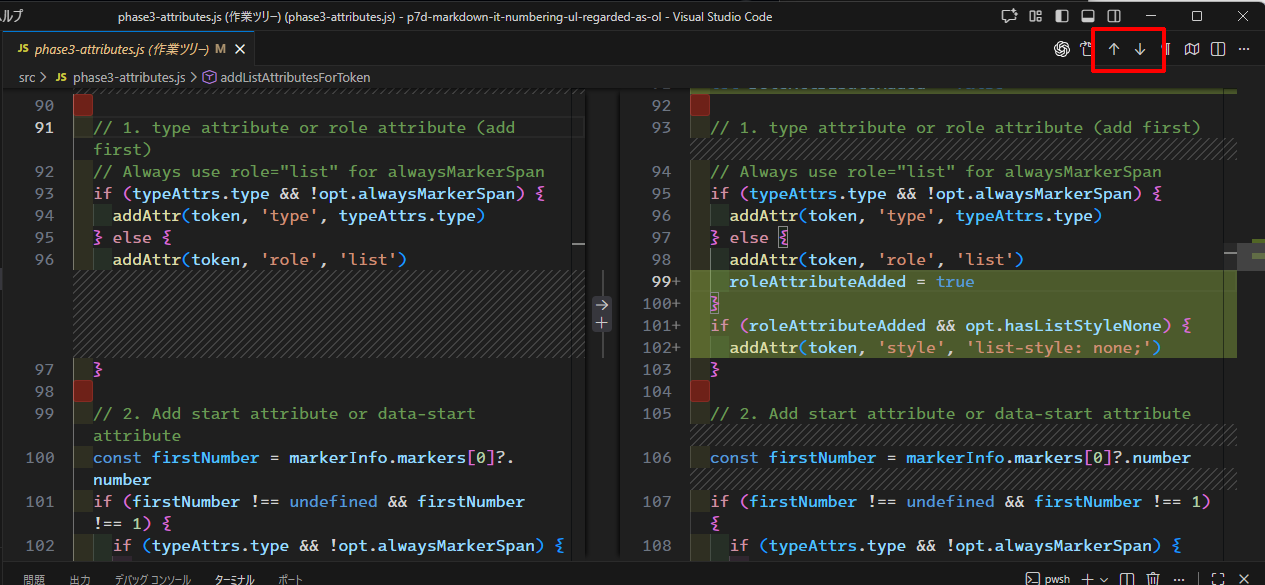

単一ファイルのdiffエディタで次の変更内容または前の変更内容に移動できるのと同じように、複数ファイルのdiffエディタ表示でもファイル間での変更内容の移動が可能になった。キーバインドまたは

[↑] [↓] ボタンを使って、ファイル間の変更内容を確認できるとのこと。

またソース管理においうてもいくつかの改善が加えられている。

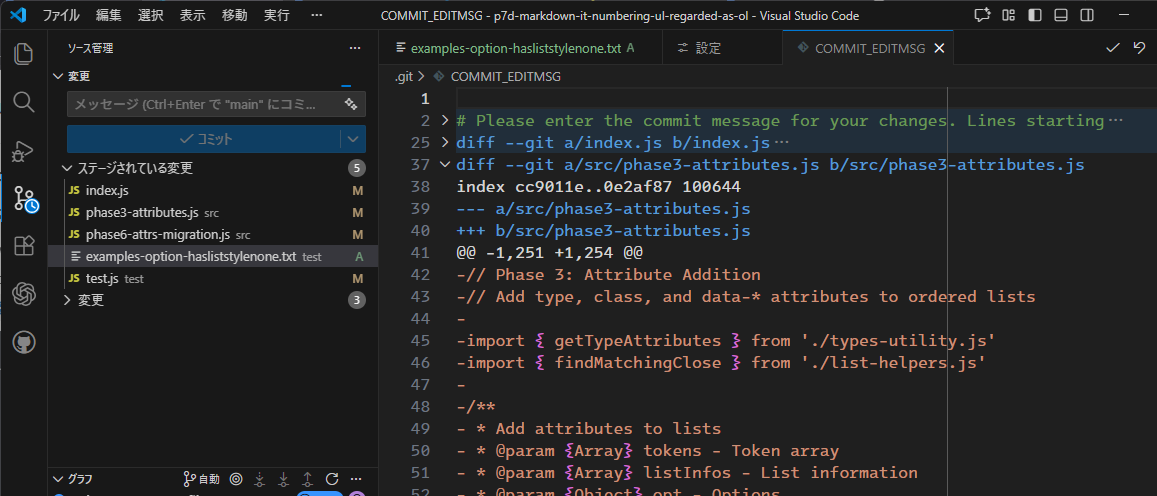

Gitコミットメッセージの折りたたみサポート

- Gitコミットメッセージをエディタで書く場合に

(コミットメッセージを空のままコミットするとエディタが開く)、各項目ごとに折りたたんで見ることができるようになった。設定のgit. verboseCommitとgit. useEditorAsCommitInputを有効にする必要がある。

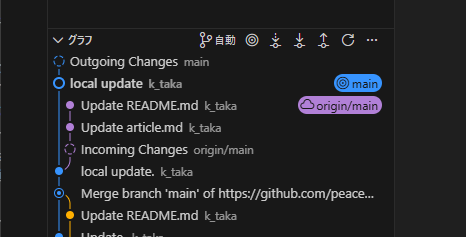

- ソース管理ビューの

「グラフ」 で、ローカルでコミットするとOutgoing Changesノードが、リモートの同一ブランチをフェッチした際にIncoming Changesノードが表示されるようになった。

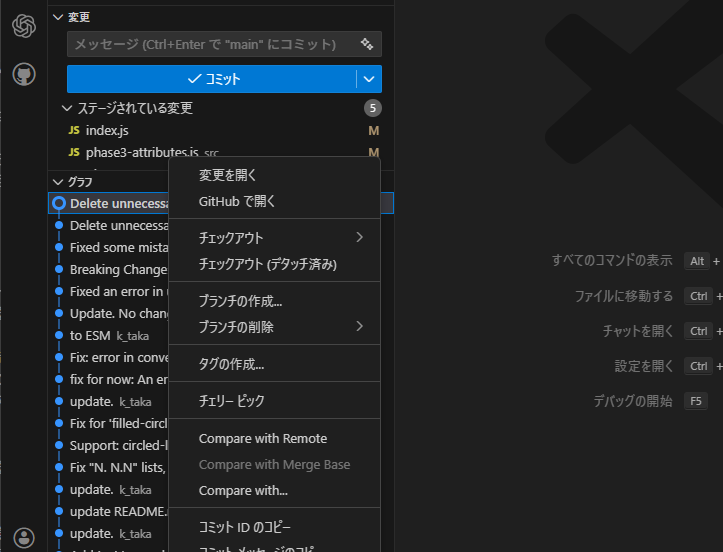

- ソース管理ビューの

「グラフ」 で、特定コミットのコンテキストメニューに 「Compare with...」 が加わり、任意のブランチまたはタグと比較できるようになった。なお、 「Compare with Remote」 「Compare with Merge Base」 というショートカットも用意されていて、それぞれ履歴項目をリモートブランチおよびマージベースと比較できる。

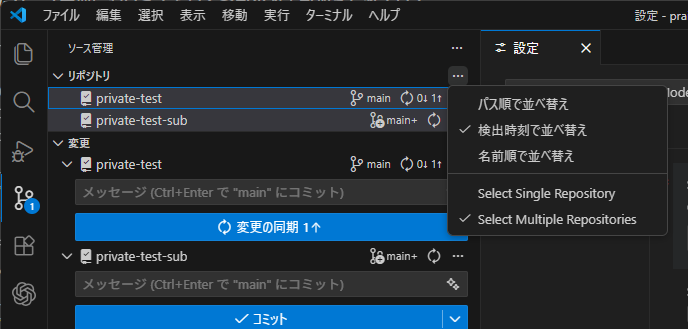

- ワークスペース内で管理しているリポジトリが複数ある場合、ソース管理ビューの

「リポジトリ」 にそのリポジトリの一覧が表示されるが、これは 「変更」 「グラフ」 において表示されるリポジトリを制御するために使われる。今後このあたりの見せ方が拡張される予定であり、それに向けて、排他的にリポジトリを確認する 「Select Single Repository」 が導入された。 「リポジトリ」 の詳細メニューから選択できる。

-

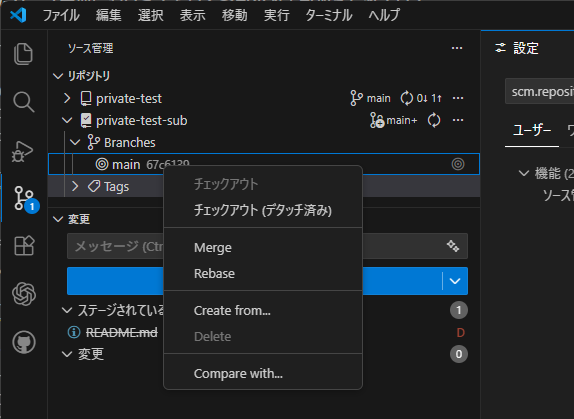

また実験的機能として

「リポジトリ」 において、該当のリポジトリの情報の表示を検討しているとのことで、設定のscm. repositories. explorerを有効にした上で、上記 「Select Single Repository」 を選択した場合に、リポジトリエクスプローラーが表示されるようになった。このリポジトリエクスプローラーから、ブランチとタグを作成したり、ブランチとタグの一覧を表示でき、各ブランチ/タグに対してさまざまなアクション (チェックアウトなど) を実行できるようになった。今後さらに昨日を追加する予定とのこと。

このほか、Python関連の改善点やアカウント管理の改善点、アクセシビリティの改善点などがある。詳細は公式のリリースノートを参照のこと。