2011年、

mixiページの登場

HomeエリアとTownエリア

2011年8月31日、

- 笠原:

-

mixiというのはこれまで、

身近な友人・ 知人、 家族や恋人といった人同士が心地良く過ごせることを目指してきました。この点は継続して提供し続けており、 今回は、 さらに 「外に出る」 というところを意識し、 mixiページのリリースに至っています。 具体的には、

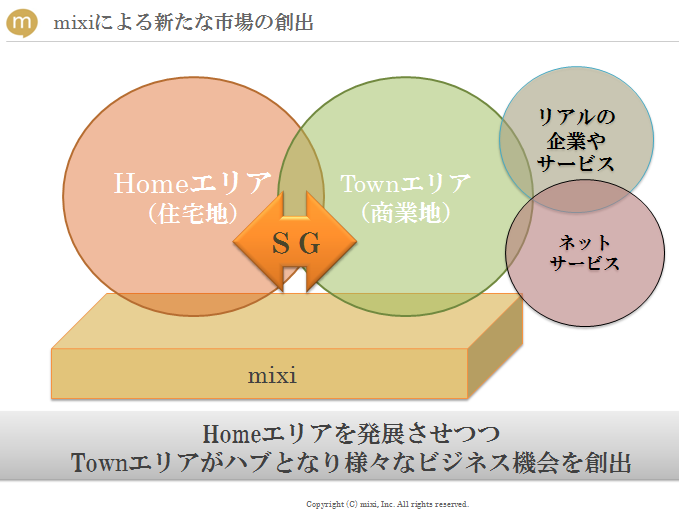

mixiを、 Homeエリア (マイページ、 身近な友人・ 知人との交流の場) とTownエリア (mixiページ、 mixiコミュニティ、 mixiニュースなど、 mixiユーザ全体との交流の場) に分け、 Townエリアとなるmixiページから、 リアルの企業やサービス、 ネットサービスにつながっていければと考えています。 例えて言うなら、

普段は自宅の近辺で知り合いと遊んだり交流していて、 たまに、 買い物などに別の街に出かけていく、 そういったイメージです。 HomeエリアとTownエリア

なるほど、

- 笠原:

公式アカウントには、

これまでもたくさんの方にご協力いただき、 また、 たくさんのユーザの皆さんにご満足いただけたかと思います。ただ、 これまでの戦略の中で外の世界 (へのアプローチ) が弱かったこともあり、 少々、 Homeエリア側で運用するには違和感がありました。 今回、

mixiページができたことにより、 プライベートでの友人同士のやりとりと、 それ以外のユーザ間のやりとりなど、 シーンに応じた交流が図れるようになっています。従来の機能でのコミュニケーション以外、 たとえば、 パブリックに発信したいものなどは、 ぜひmixiページを活用していただきたいです。 もちろん、

Townエリアと称していることからもわかるように、 全ユーザが必ずしもmixiページを持つ必要があるとは考えていません。発信する必要性があるユーザがmixiページを用意し、 受け手側は、 そのページに足を運び、 情報を得る、 そして交流する、 そういった関係構築につながっていけば良いですね。

mixiページを介したビジネス展開

これまでのmixiを拡張していく狙いがわかりました。そこで気になるのはビジネス展開です。この点はどのように想定しているのでしょうか。

- 笠原:

mixiページの開設自体は無料で行えます。現在は、

新機能の実装を検討している段階です。たとえば、 mixiページを介したコマースサービスの展開などが考えられます。 それに向けて、

9月15日には、株式会社トーチライトが 「involver」 の日本における独占販売権の取得を発表しました。involverは、 各種フィードやTwitterのツイートタブなどを追加できます。これまで、 米国ではFacebookページのみの対応でしたが、 国内に向けたローカライゼーション、mixiページアプリを含めた展開を行っていく予定です。 mixiページのAPIはまだ公開していませんが、

アドオンで入れられるアプリのプラットフォームなど今後の公開は考えています。リリースから約1ヵ月で12万近いページが開設されたことからもわかるように、 この勢いを活かしていきたいです。 また、

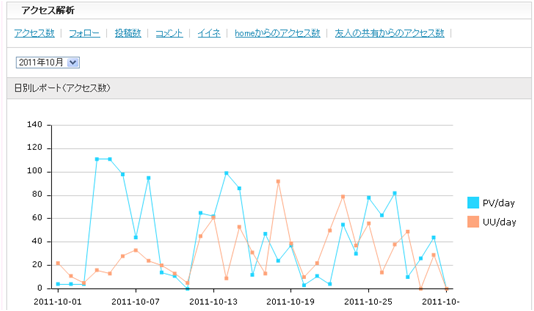

10月20日には、 トップページからの導線を整備した他、 フォロワーが10人以上いるページの管理者が、 そのmixiページのアクセス数値を解析することが可能になっています。

変化してきたコミュニケーションの数と質

日記の数、ライトなコミュニケーション

mixiが2004年2月にリリースされてから、

- 笠原:

今のmixiは、

コミュニケーションボリュームは大幅に増えました。しかし、 おっしゃるとおり日記の数は (相対的な割合として) 減っているかもしれません。それは、 ボイスやチェックなどの新機能の登場が関係しています。これまで、 発信 (ポスト) 先として日記という機能が中心にありましたが、 mixiボイス・ mixiチェックの登場により、 ポストする先が変化しているわけです。これは私たちとしては (2009年のmixiプラットフォーム戦略発表時から) 意図していたものでもあり、 結果として現れています。 ユーザの皆さんの立場からすると、

日記はある程度情報が溜まってからのポストを、 ボイスやチェックは思いついたときにすぐにポストを、 というように機能に応じた使い分けがされてきているのではないでしょうか。また、 (ポスト数の多い) mixiボイスやmixiチェックに対するコメントやイイネ! により、 コミュニケーションが活性化しやすい特徴もあります。 私たちとしては、

日記の数だけを増やすとか、 mixiボイスやmixiチェックの数だけを増やすことが目的ではなく、 そのトータルの数、 そしてそこから生まれるコミュニケーション、 ソーシャルグラフの生成・ 活性化を意識して、 これからも機能追加を含めた展開を行っていきます。

ソーシャルネイティブの登場

私(馮)

- 笠原:

それはサービス提供側としても、

そして、 社内でも強く感じています。mixiリリース当時と比較して、 たとえば最近の新入社員の中には、 中高生の頃から体感的にソーシャルの価値を知っていたり、 可能性を感じている人間がいます。その感覚値を持った上での企画や開発が行える強みというのはありますね。 実はユーザ自体の使われ方というのは大きく分かれていて、

いま馮さんがおっしゃったようなSNS前のインターネット世代、 携帯電話ネイティブ世代、 ソーシャルネイティブ世代、 スマートフォンネイティブ世代など、 技術進化の世代で分けても異なりますし、 ITやWeb業界の方たちとそれ以外の業界といったような、 通常接する分野が異なるユーザ間の使い方も異なります。 私たちは、

そういった世代や分野が異なる方たちに対して、 同じ価値を提供しながらも、 それぞれのユーザが求めるニーズ、 解決してほしい課題に応えていけるようなサービスを開発し提供していきます。その点では、 弊社は優秀なエンジニアやデザイナー、 プランナーが数多くいますので、 皆さんの期待に応えていけると信じています。

「足あと」機能の改修

2011年、

- 笠原:

詳しくは弊社のブログをご覧いただくとわかるのですが、

それを含めてご説明します。 改めて説明すると、

まずよく誤解されがちな 「足あと」 をなくしたということではなくて、 「足あと」 をアップデートしたものだという機能になります。 「先週の訪問者」 は 「足あと」 が持っていたメリット (知り合いからの訪問 “フィードバック要素”、 つながりの感知) に加えて、 「足あと」 が持っていたデメリット、 とくに、 訪問という形から生まれるコミュニケーションの重さ、 圧迫感の軽減です。たとえば、 「足あとが付いたらコメントが欲しい」 と思われてしまうのではないか、 という感覚ですね。 皆さんによってその捉え方や感じ方が異なると思いますが、

私たちとしては、 訪問されることから生まれる (ポストやコミュニケーションへの) モチベーションの向上、 その先にあるソーシャルグラフの構築・ 活性化は拡張しながらも、 ネガティブ要因になる可能性のある圧迫感を減らしたいという意図があります。このあたりは、 「先週の訪問者」 を含め、 先ほどおっしゃっていたような、 コミュニケーションの重さの変化 (ライトなコミュニケーションとのバランス) とも関係しています。また、 この形にすることで、 スパム業者からの無意味な足あとを (視覚的に) 排除できるといった付帯価値も挙げられます。 「先週の訪問者」 については、 初期リリースの後、 計測間隔の短縮 (1週間から5日へ) や、訪問者の経路別表示の対応などなどなど、 現在も、 ユーザの皆さんにとって最適な形になるよう、 日々開発・ 改善しています。

Facebookへの意識

私は、

- 笠原:

素直に、

良いプロダクトだと感じています。ただし、 これは、 別の場所でもお話ししたことがあるのですが、 「mixiは、 よりプライベートで閉じた、 心地良い空間を創り上げているサービス」 だということです。常にその点を意識しています。ですから、 今のFacebookに見られるような、 ビジネス面での展開や人脈構築といったところと比較すると、 (同列で比較すると言うよりは) 棲み分けができていると思っています。

スマートフォン・スマートデバイスに向けた戦略と展開

2011年、

- 笠原:

スマートフォン、

スマートデバイスへの対応は、 現在の最優先課題の1つです。これは、 今に始まったことではなくて、 昨夏のmixi meetup 2010の時点で、 すでに強く意識し発表していました。結果的に、 日本でも順調にスマートフォンのシェアが伸びていますし、 今後はiPadのようなタブレットのユーザ数も増えていくと思っています。 私たちは、

それらのデバイスに対して、 Webアプリとしてのサービス提供、 ネイティブアプリとしてのサービス提供を、 各デバイスに最適化しながら行っていきます。ここも弊社のエンジニアリングの強みを最大限に活かせるポイントですのでご期待ください。さらに、 スマートフォンやスマートデバイスについてはこれから技術が進化し、 市場も拡張していくはずです。ですから、 社内からだけではなく、 外部のエンジニア・ クリエイターの皆さんからのフィードバックも期待していて、 「mixi API SDK for Android」 や 「mixi API SDK for iOS」 を提供することで、 mixiの上での価値創造が行えるサポートをしていきます。

2012年に向けて、そしてWeb関係者の皆さんへ

最後に、

- 笠原:

冒頭でお話ししたように、

mixiページをリリースしたことで、 HomeエリアとTownエリアを概念的にはっきりとさせ、 それぞれに向けた施策を打ち出し始めました。2012年にかけていくつかサービスもリリースする予定です。mixiとして、 両エリアを盛り上げながら、 相互に行き来するもの、 ソーシャルグラフで有機的につながっているものを拡張していきたいです。当然、 お使いいただくユーザの皆さんにはストレスを感じさせないような、 安定したサービス提供・ サービス運用、 それを支えるバックエンドの体制も整備します。 mixiがリリースして7年半で、

業界も様変わりしました。最近はとくに起業家マインドを持った方たちが増えてきていますね。若手で起業家、 グローバルマインドを持った人たちが、 この業界にもたくさん入ってきています。その中で、 本当にグローバルで通用する人たちが出てくると思いますし、 そうあるべきです。私自身も、 ミクシィという会社を通じてそうなっていきたいです。今、 日本全体で見ると景気が停滞していると思いますが、 その中で、 WebやITというのは成長産業になっていくべきで、 そこに従事している人の役割、 責任は大きいと思っています。 それを感じながら、

ぜひ皆さんと一緒に切磋琢磨して、 全員でこの業界を盛り上げていきましょう。

ありがとうございました。