年末になれば、必ず話題となる「ウェブデザインのトレンド」。近年、わかりやすい一部のデザイン要素を除けば、トレンドの動きはつかみにくくなっています。過去5年間、2020年から2024年までに取り上げられたデザイン要素から、「ウェブデザインのトレンド」とは何か、2025年以降のトレンドがどのような方向へと向かっていくのかを前後編の2回に分けて考察していきます(後編の記事はこちら)。

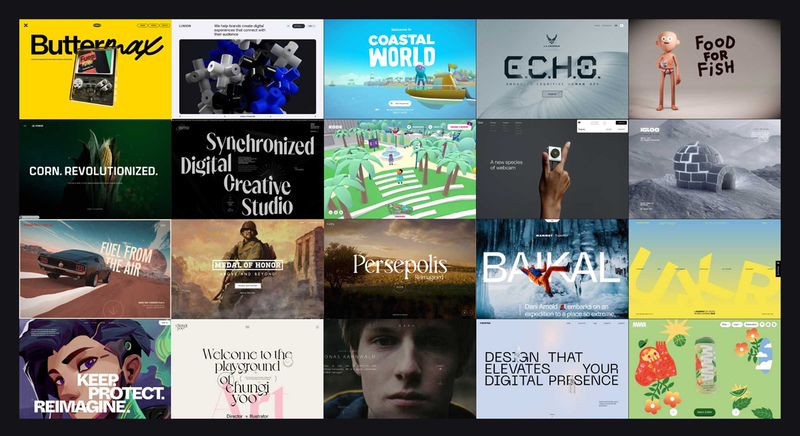

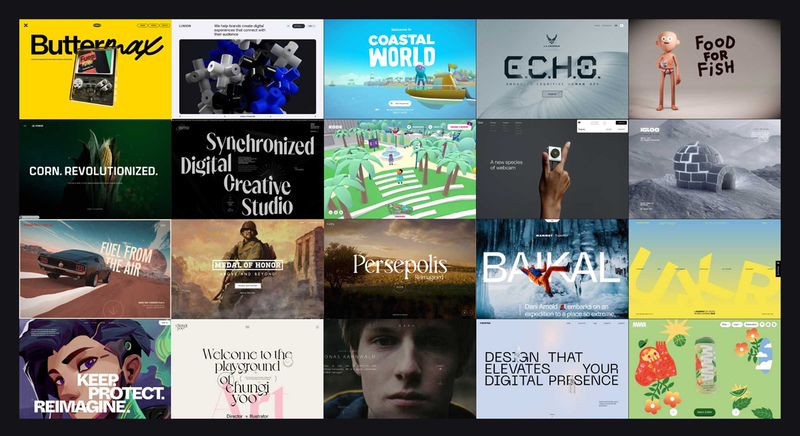

図1 2020年から2024年までの間に、ウェブデザインアワードサイトで話題になったウェブサイトのキャプチャー画像。この画像から、近年の「ウェブデザインのトレンド」を確認できるだろうか

過去5年のウェブデザインのトレンドを振り返る

2020年から2024年まで、どのようなウェブデザインのトレンドがあったのでしょうか。この5年間の「ウェブデザインのトレンド」を振り返りながら、現在のデザインを構成する主要な要素を確認していきましょう。

まず、2020年から2024年までの主なトレンドをデザイン要素ごとに分類し、以下の表にまとめました。

図2 過去5年間(2020年から2024年まで)の主なウェブデザインのトレンド

「タイポグラフィ」や「スクロール効果とエフェクト」といった要素は、過去5年間よりもさらに前から存在しており、長期間にわたって、ウェブデザインを構成する基本的な要素となっています。

「3D」「スクロールエフェクト」「マイクロインタラクション」「ダークモード」など、一部のデザイン要素は5年間を通じて常にトレンドとして見られます。一方で、毎年少しずつ変化するものや、ごく短期間で姿を消したものも存在します。

「カラーとグラデーション」などは、短期間で激しく変化しており、また「UIスタイル」のように、過去の「デザイントレンド」が変化して、再び登場することもあります。

こうした動向から、ウェブサイトを構築する基本的なデザイン要素は、急激に変化しないことがわかります。新たな「トレンド」の影響を受けながらも、数年単位でゆっくりと変化していくことが特徴だと言えるでしょう。

「ウェブデザインのトレンド」はどのように生まれるのでしょうか。トレンドを構成するデザイン要素を「長期的」「中期的」「短期的」という3つの時間軸に分類し、ウェブサイトを構成する要素を掘り下げてみましょう。

長期的トレンド

「長期的トレンド」は、現在のウェブサイトにおける、基本的なデザイン要素です。これはトレンドというよりも、「ウェブサイトを構築する上で不可欠な要素」と言えるでしょう。非常に長い期間にわたって使われ続け、ウェブサイトの基本的な構成要素となっています。

パララックス効果(parallax effect:視差効果)

パララックス効果は、遠くの物体と近くの物体が異なる速度で動く「視差効果」を応用したものです。背景とその前景のオブジェクトを異なる速度で動かすことで、奥行きを演出します。

2011年頃に登場した当初は、単純にウェブサイトの奥行き感を表現するためだけに使用されていました。近年では、ユーザーの没入感をより高めるため、マウスカーソルの動き、縦横のスクロール、ズームなどと組み合わされた使用が一般的になっています。

図3 ニューヨークを拠点にアートディレクションやブランディングなど多方面のデザインで活躍するデザイナー、Clay Boanの厳選された作品を集めたポートフォリオサイト「Clay Boan — Multidisciplinary Designer」(Credits: Ruud Luijten, Rob Smittenaar, Thomas Van Glabeke, Anoukia Perrey, Théo Favereau)

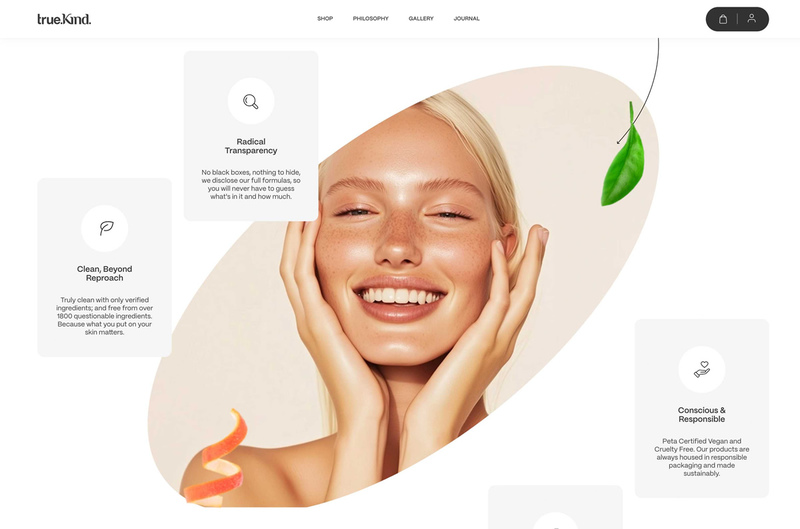

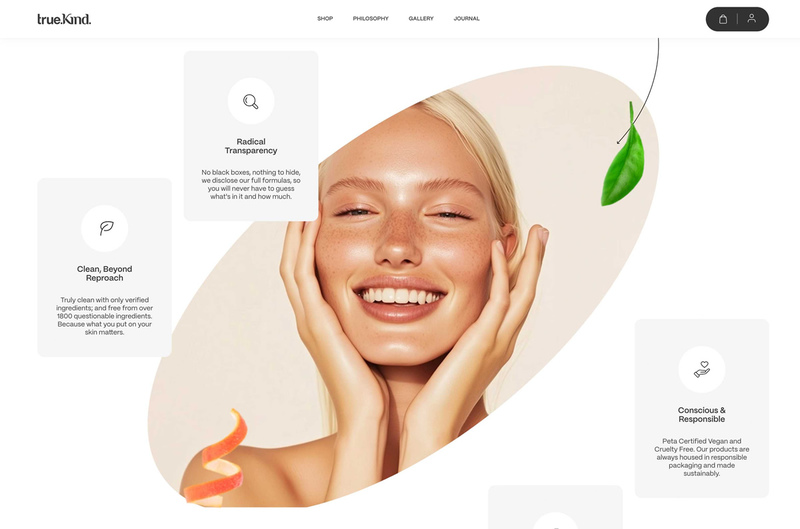

図4 環境や地球に配慮した肌にも地球にも優しいクリーンなスキンケア製品を開発・販売する、TrueKindのデザインコンセプトサイト「TrueKind」(Credits: Abhishek Jha, Reksa Andhika)

図4 環境や地球に配慮した肌にも地球にも優しいクリーンなスキンケア製品を開発・販売する、TrueKindのデザインコンセプトサイト「TrueKind」(Credits: Abhishek Jha, Reksa Andhika)

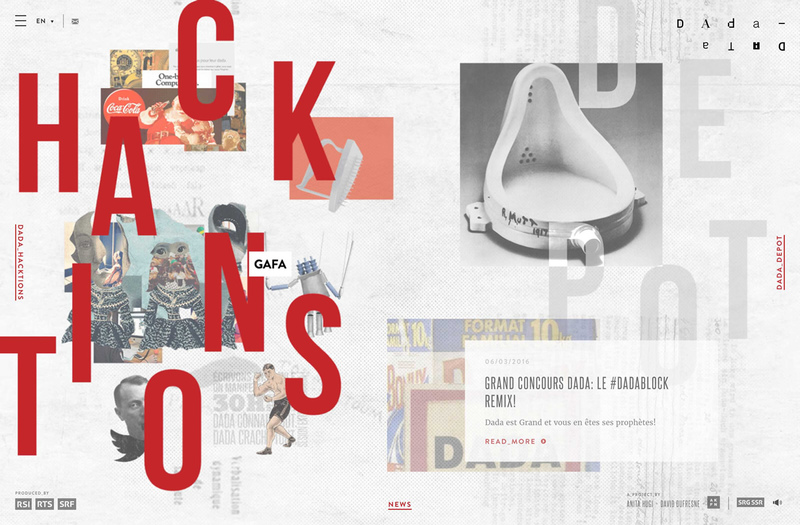

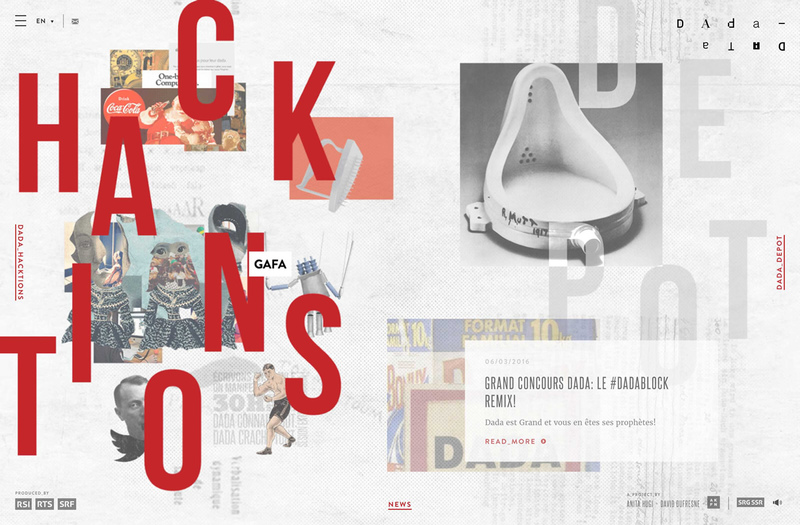

図5 ダダイズム(既成概念や常識への否定や攻撃、破壊思想を特徴とする起こった芸術思想・芸術運動)100周年の日に公開された、当時の主要作品と活動に迫るデジタルドキュメンタリーサイト「DADA / DATA / HUB」(Credit: Akufen)

図5 ダダイズム(既成概念や常識への否定や攻撃、破壊思想を特徴とする起こった芸術思想・芸術運動)100周年の日に公開された、当時の主要作品と活動に迫るデジタルドキュメンタリーサイト「DADA / DATA / HUB」(Credit: Akufen)

タイポグラフィ(Typography)

タイポグラフィとは、書体や行間、文字間隔や配置といった要素を使い、文字を視覚的に美しく、読みやすく仕上げる技術のことです。文字サイズや太さ、配置の工夫で、情報の重要度を表現することで、ユーザーの注意を重要な要素へ効果的に誘導できます。

以前は、ページ全体に大きく太いフォントを配置するデザイン例が一般的でした。最近では、文字に動きを与えるアニメーションと組み合わせたり、ブランドの差別化を図るためにカスタムフォントを作成・使用する事例が多くなっています。

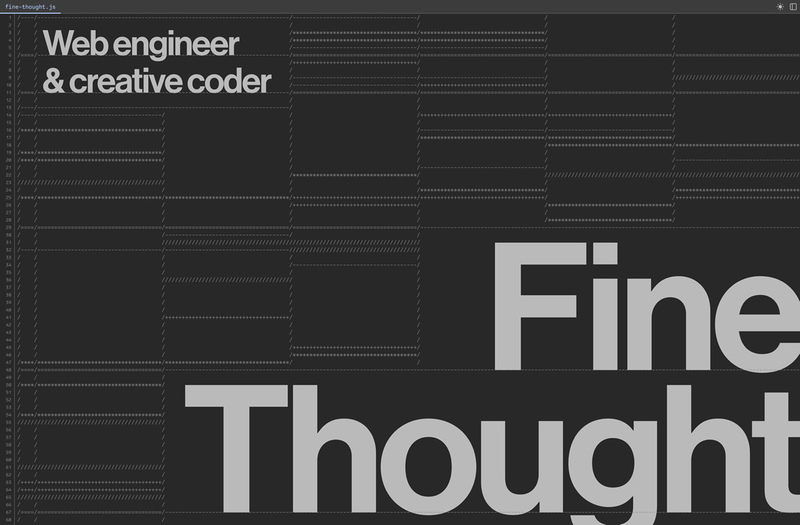

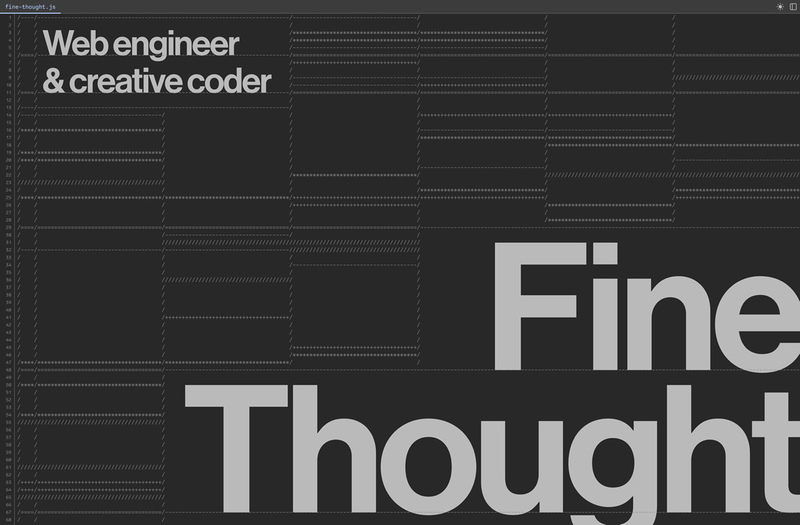

図6 オーストラリアのビクトリア州バララットを拠点に活躍する、ウェブエンジニア/クリエイティブコーダー、Nathan Leigh Davisのポートフォリオサイト(Credit: Nathan Leigh Davis)

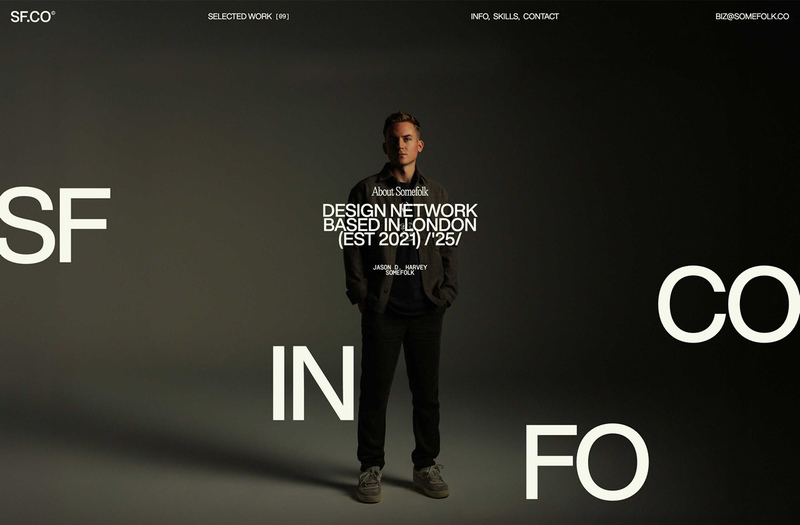

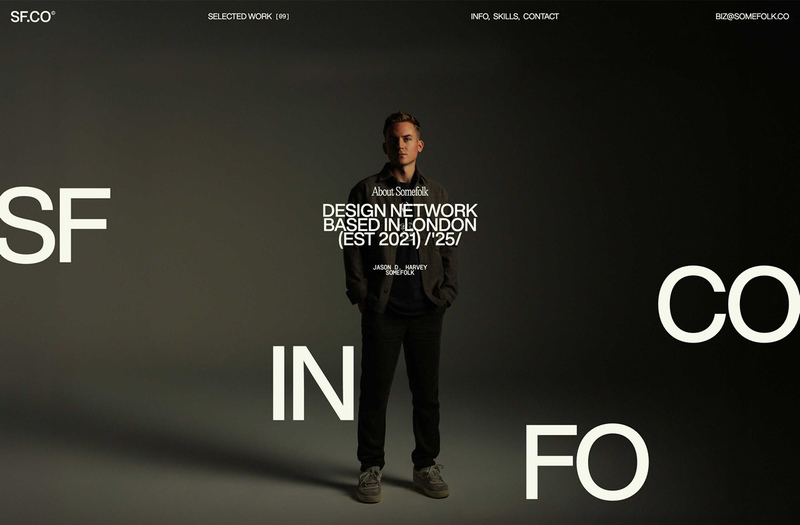

図7 高度なスキルを持つクリエイターとの共同プロジェクトを含む、ロンドンを拠点とするデザイナー、Jason Harveyのポートフォリオサイト(Credits: Jason Harvey,Kujira co)

図7 高度なスキルを持つクリエイターとの共同プロジェクトを含む、ロンドンを拠点とするデザイナー、Jason Harveyのポートフォリオサイト(Credits: Jason Harvey,Kujira co)

図8 ブランディングエージェンシー、Mottoの共同設立者兼CEOで、ブランドの専門家やビジネス書の作家、公演のスピーカとしても活躍する、Sunny Bonnellのウェブサイト(Credits: Motto, Jesper Westlund, Sunny Bonnell, Gil Huybrecht)

図8 ブランディングエージェンシー、Mottoの共同設立者兼CEOで、ブランドの専門家やビジネス書の作家、公演のスピーカとしても活躍する、Sunny Bonnellのウェブサイト(Credits: Motto, Jesper Westlund, Sunny Bonnell, Gil Huybrecht)

アニメーション(Animation)

アニメーションは、ウェブサイトの要素に動きや変化を加える手法です。ウェブサイトは、本来、情報を発信する静的なページです。ここに動きを与えることで、ユーザーの視覚的な興味を引きつけます。ユーザーの操作に対する反応をアニメーションで表現することで、より深い一体感や没入感も与えられます。

アニメーションの過剰な使用は、ユーザーの集中力を妨げる欠点もあります。ただし、適切に利用すれば、ユーザーの視線や注意を効果的に誘導できるため、ウェブデザインにおいて非常に重要な技術となっています。

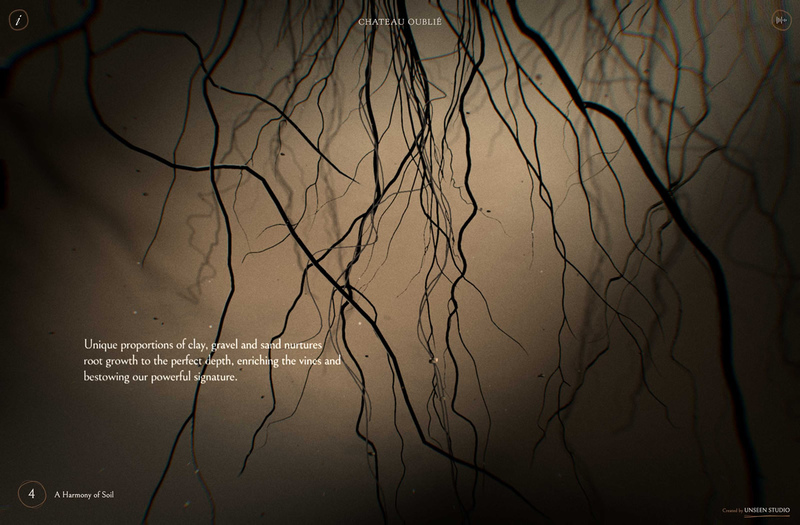

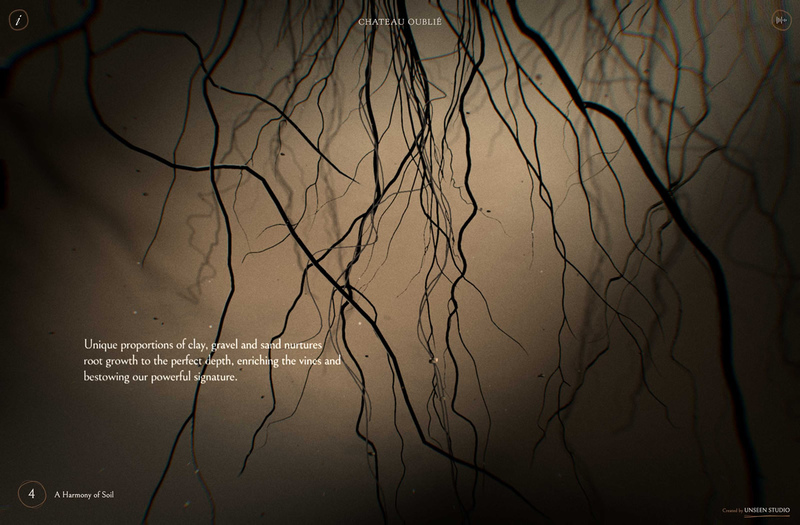

図9 格付けされなかったものの、素晴らしいテロワール(生育地の地理や気候、土壌の特徴や栽培技術、生産者の哲学)を持つ、シャトー・ウブリエ(Château Oublié)の基盤となっている自然の力を探求するインタラクティブストーリー、「The Symphony of Vines」のウェブサイト(Credit: Unseen Studio)

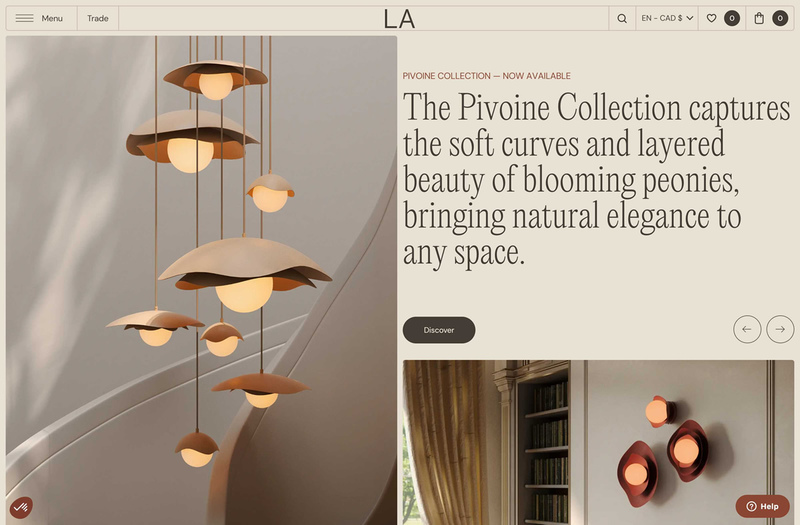

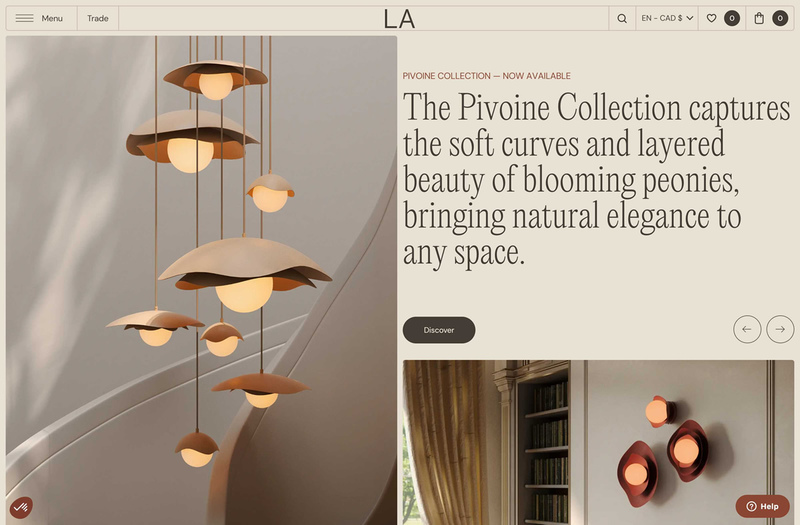

図10 工場から半径30km圏内の企業を支援・協力しながら、すべてのデザインを社内で設計・製造している、カナダのケベック州の照明器具メーカー、Luminaire Authentikのウェブサイト(Credits: Leeroy, Frederic Lord, Paulyne huguenot, Nicholas Charbonneau, Thibaut Foussard)

図10 工場から半径30km圏内の企業を支援・協力しながら、すべてのデザインを社内で設計・製造している、カナダのケベック州の照明器具メーカー、Luminaire Authentikのウェブサイト(Credits: Leeroy, Frederic Lord, Paulyne huguenot, Nicholas Charbonneau, Thibaut Foussard)

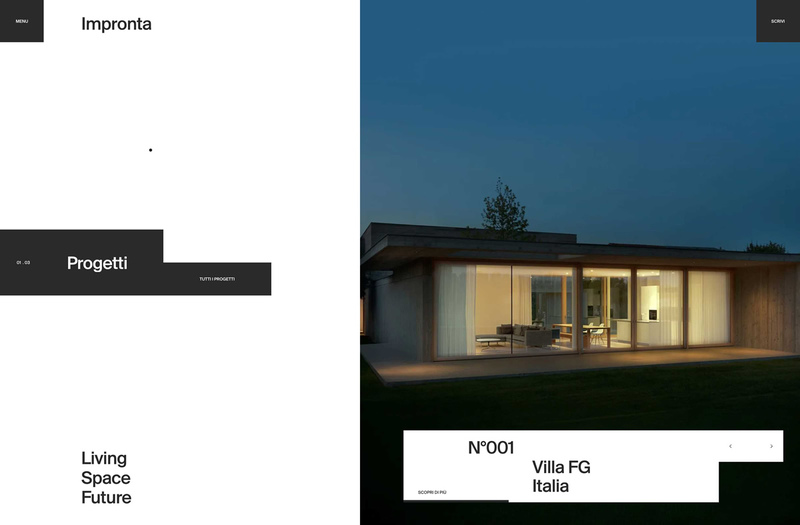

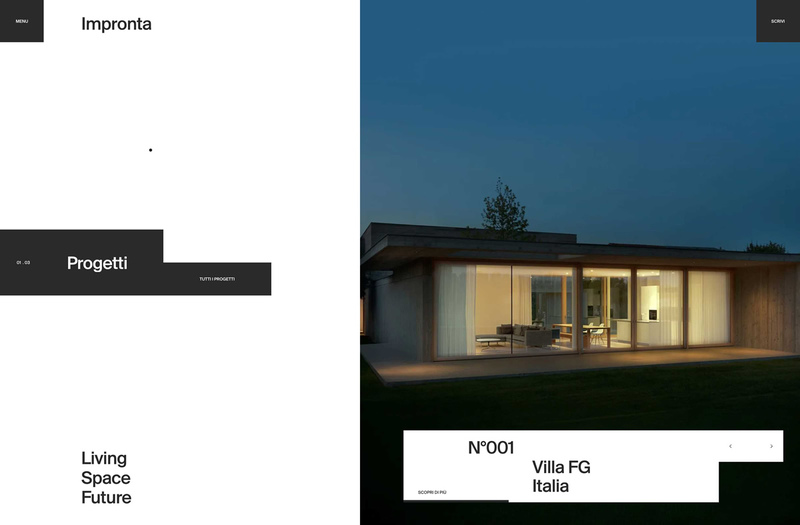

図11 イタリア・トレヴィーゾを拠点に、「デザイン、光、静寂、幸福感、安全性」という5つの要素に基づいてデザインされた、木とアルミニウムを組み合わせた屋内外の窓とドアの製造を行う、Improntaのウェブサイト(Credits: ET Studio, Lorenzo Girardi, Tomas Baruffaldi, Elettra Zuanazzi, Filippo Bissoli)

図11 イタリア・トレヴィーゾを拠点に、「デザイン、光、静寂、幸福感、安全性」という5つの要素に基づいてデザインされた、木とアルミニウムを組み合わせた屋内外の窓とドアの製造を行う、Improntaのウェブサイト(Credits: ET Studio, Lorenzo Girardi, Tomas Baruffaldi, Elettra Zuanazzi, Filippo Bissoli)

スクロール効果(Scroll Effects)

スクロール効果とは、ユーザーがページをスクロールする動きに合わせて、ウェブサイトに視覚的な変化や効果を生み出す手法です。かつては、かつてはクリックやマウスの動きによるインタラクションが主流でしたが、すべてのマウスに搭載されているスクロールホイールを使えるようになったことで、急速に普及しました。

ウェブサイトに実装するには手間がかかることもありましたが、2020年5月にJavaScriptライブラリ「GSAP」の「ScrollTriggerプラグイン」がリリースされると、ウェブサイトへのスクロール効果の実装は、一気に身近なものになりました。

この技術自体は、新しいものではありません。それでも、オブジェクトの種類を増やしたり、アニメーションやエフェクトと組み合わせたりすることで、常に新鮮な表現を生み出し続けています。

近年では、スクロールを通じて物語やメッセージを伝える「Scrollytelling(スクローリーテリング)」と呼ばれる手法が広まっています。ストーリー性が重要なランディングページやキャンペーンページのデザインでも、頻繁に利用されています。

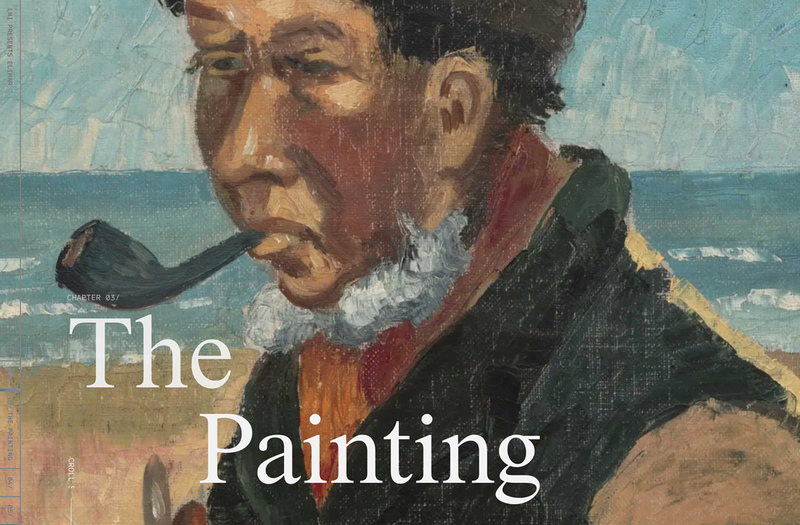

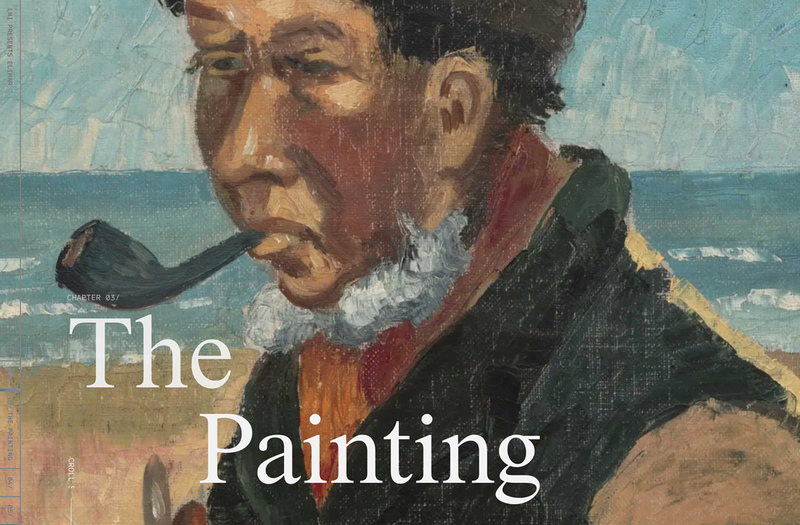

図12 2016年にアメリカ・ミネソタ州のガレージセールで購入された50ドルの絵『Elimar』が、オランダの画家フィンセント・ファン・ゴッホの作品かどうかを判定するために、美術調査会社のLMI Groupが行った科学的見地からの分析レポートを解説したウェブサイト「LMI presents Elimar」(Credits: OddCommon, JordanFisher, Alban Creton, Isobel Guy, Darren whitney, Ivo Ilić, zarrin)

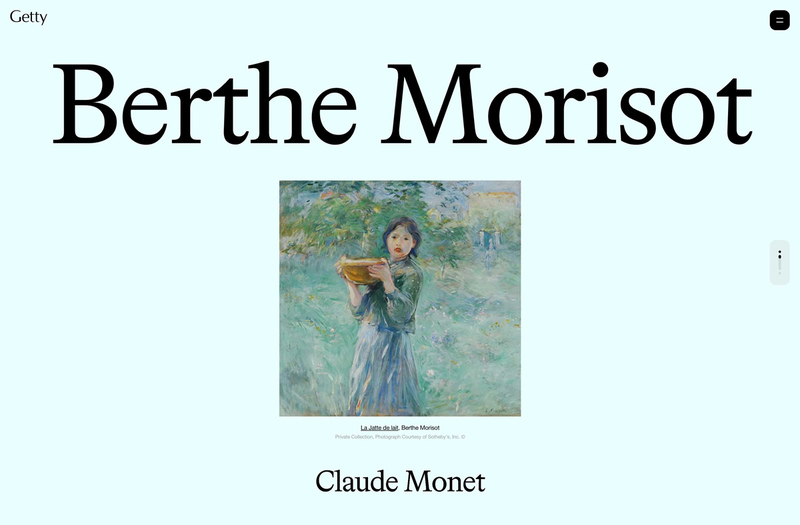

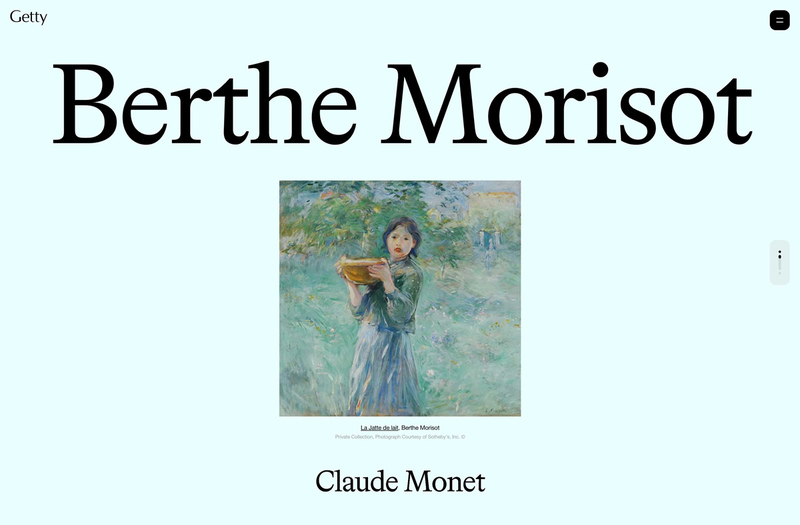

図13 世界の芸術的遺産の展示・保存などを行う文化慈善団体Gettyによる、美術品の所有権移転に関連した美術商やコレクター、美術館の歴史的記録や市場履歴の情報を公開する「The Getty Provenance Index(ゲッティ・プロベナンス・インデックス)」の社会的意義を説明するウェブサイト「Tracing Art」(Credits: Resn, Getty)

図13 世界の芸術的遺産の展示・保存などを行う文化慈善団体Gettyによる、美術品の所有権移転に関連した美術商やコレクター、美術館の歴史的記録や市場履歴の情報を公開する「The Getty Provenance Index(ゲッティ・プロベナンス・インデックス)」の社会的意義を説明するウェブサイト「Tracing Art」(Credits: Resn, Getty)

図14 すべての素材が使用後も資源として100%再利用できるバイオサーキュラリティの原理に基づいて作られた、新しいスニーカーブランド「SOLK」のキャンペーンサイト(Credits: Astral, Thibaut Foussard)

図14 すべての素材が使用後も資源として100%再利用できるバイオサーキュラリティの原理に基づいて作られた、新しいスニーカーブランド「SOLK」のキャンペーンサイト(Credits: Astral, Thibaut Foussard)

中期的トレンド

「中期的トレンド」とは、数年単位で、ゆっくりと変化していくデザイン要素です。これらの要素は、やがて定番として定着し、長期的なトレンドへと移行していく可能性があります。

3D表現

3D表現は、ウェブサイトの世界観を深める手法として注目されています。奥行きと空間を強調することで、ユーザーの没入感を高めます。

最近では、PCやスマートフォンの性能が向上したことで、静的な3D画像や疑似動画ではなく、ブラウザ上でリアルタイムに変化する3D空間を構築する事例が増えています。これにより、ユーザーはより深い没入感を体験できるようになりました。

3D表現に利用されてきた技術は「WebGL」が主流でした。今後はその後継である「WebGPU」が広く普及することで、描画性能と処理速度が大幅に向上するでしょう。さらに高度な性能を活かした3D表現が、ウェブサイト上で可能になると期待されています。

図15 スイスのジュネーブで毎年開催される、世界最大級の時計見本市「Watches & Wonders Geneve(ウォッチズ&ワンダーズ ジュネーブ)」で発表された、フランスの高級宝飾ブランド、Cartier(カルティエ)の6つの新作時計をフィーチャーしたウェブサイト「Watches and Wonders Geneva Edition 2025」(Credits: Immersive Garden, 60fps, mooders-musicandsoundesign)

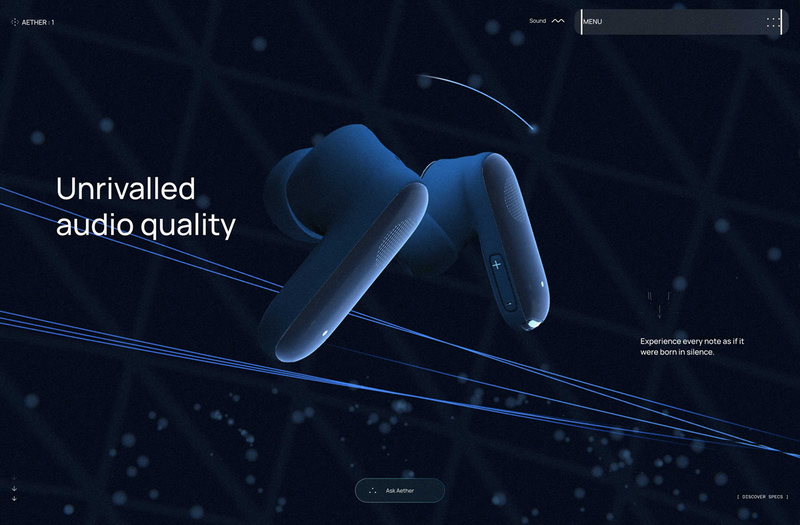

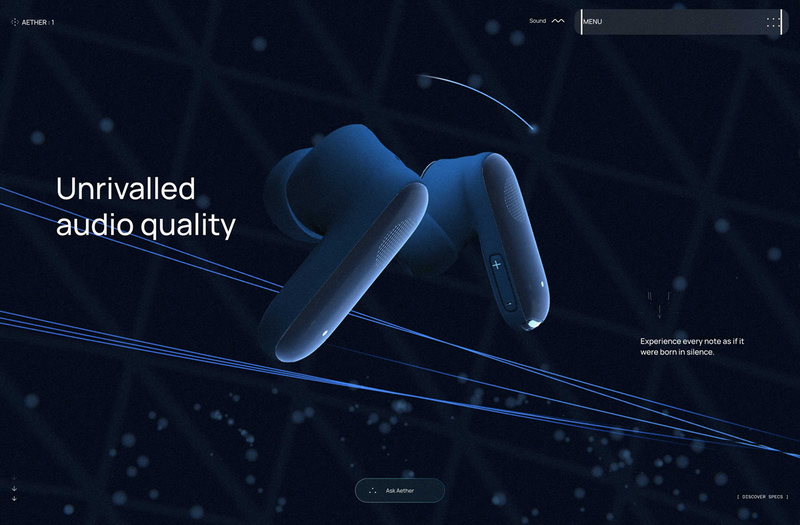

図16 スコットランドのデザインエージェンシー、OFF+BRANDによる、架空のイヤホンブランド「Aether 1」のストーリーテリングやインタラクション、カスタムAIチャットなどを実装したウェブサイト技術のテストサイト「Aether 1 Earbuds」(Credit: OFF+BRAND)

図16 スコットランドのデザインエージェンシー、OFF+BRANDによる、架空のイヤホンブランド「Aether 1」のストーリーテリングやインタラクション、カスタムAIチャットなどを実装したウェブサイト技術のテストサイト「Aether 1 Earbuds」(Credit: OFF+BRAND)

ブルータリズムとマキシマリズム

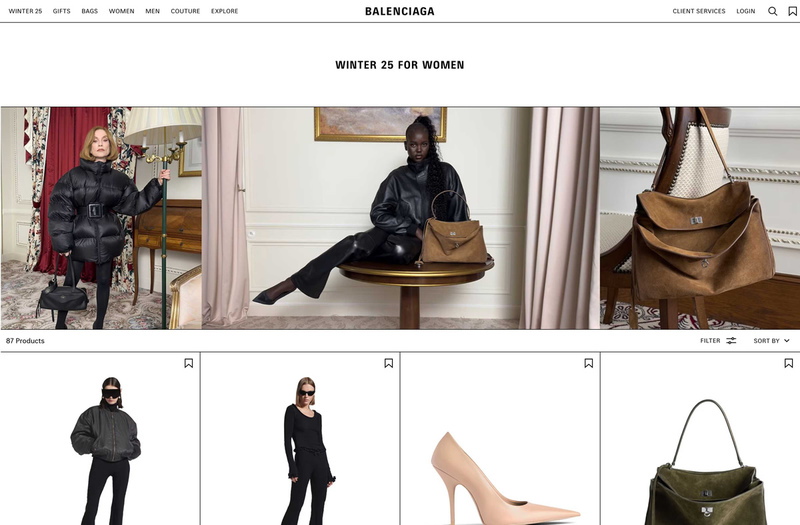

ブルータリズム(Brutalism)とは、コンクリートなどの資材の質感を強調した1950年代の建築様式に由来するデザイン哲学です。ウェブデザインにおいては、1990年代から2000年代初頭の実用的なウェブサイトを思い起こさせます。美的デザインを削ぎ落とした、飾り気のない、荒々しくも実用性を重視した表現が特徴です。

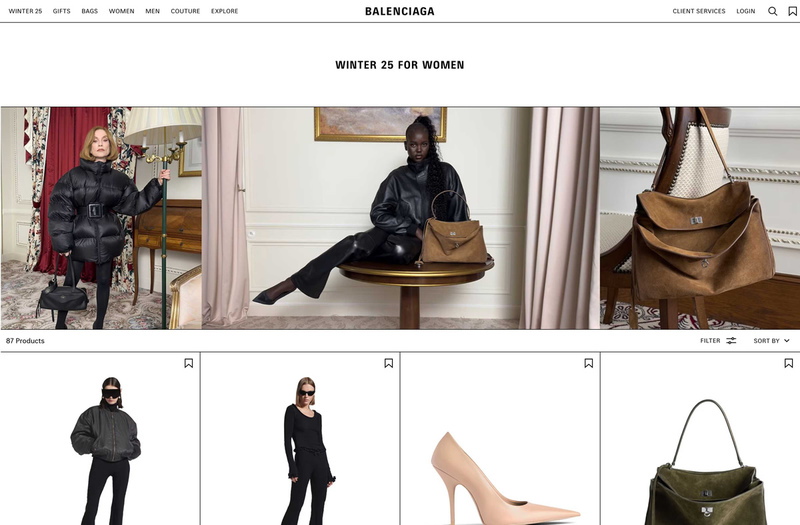

図17 フランスのラグジュアリーファッションブランド、Balenciaga(バレンシアガ)のオンラインブティック(Credit: Bureau Borsche)

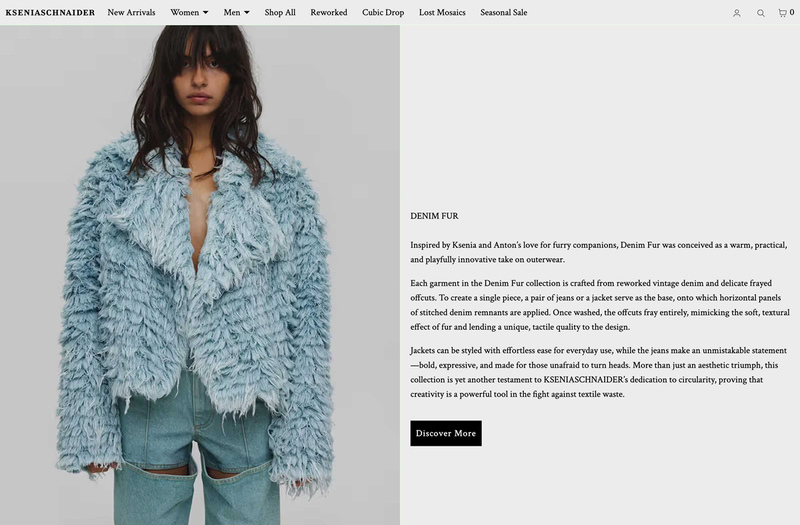

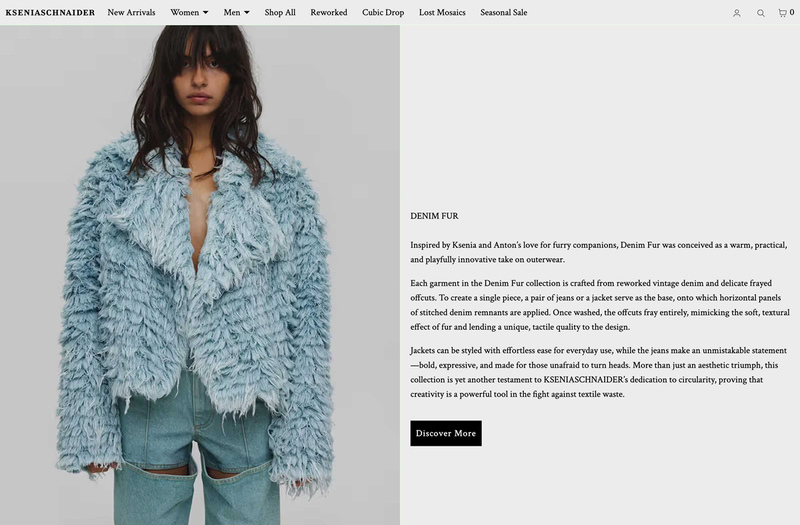

図18 2011年にウクライナ・キーウで設立されたファッションブランド、KSENIASCHNAIDER(クセニア シュナイダー)のオンラインストア(Credit: Future Perfect)

図18 2011年にウクライナ・キーウで設立されたファッションブランド、KSENIASCHNAIDER(クセニア シュナイダー)のオンラインストア(Credit: Future Perfect)

マキシマリズム(Maximalism)は、画面全体に文字やテクスチャ、幾何学的なオブジェクトといった要素を大胆に組み合わせ、既存のデザインとは一線を画す表現方法です。これらの要素に動きやマウスによる効果などを加えることで、ユーザーに強烈な印象を与えます。

図19 オーストラリア・メルボルンを拠点に活動するアーティスト/イラストレーター、Ellen Porteusのウェブサイト

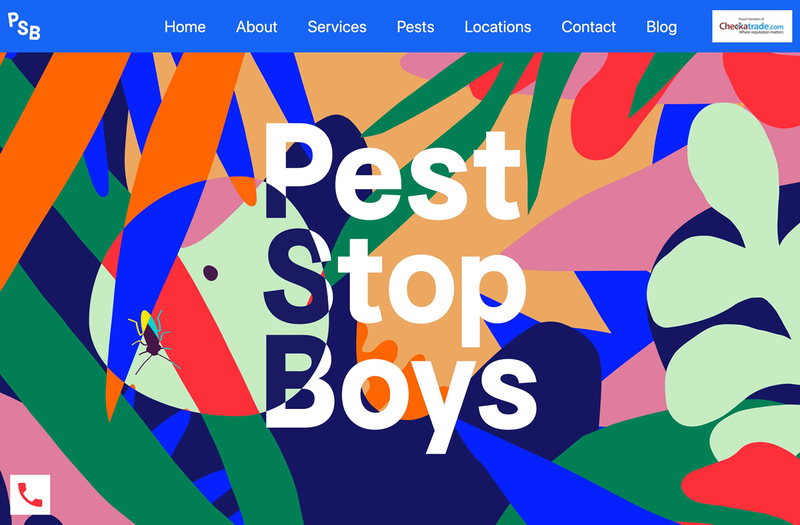

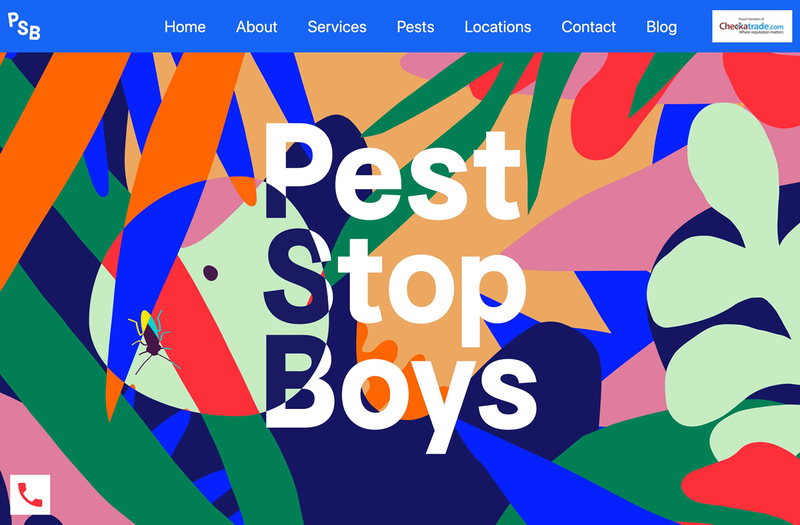

図20 イングランドのブライトンとワージングで、あらゆる害虫を駆除する総合害虫駆除サービスを提供する、Pest Stop Boysのウェブサイト(Credits: Herdl, Samuel Day)

図20 イングランドのブライトンとワージングで、あらゆる害虫を駆除する総合害虫駆除サービスを提供する、Pest Stop Boysのウェブサイト(Credits: Herdl, Samuel Day)

あえて情報を過剰に詰め込むことで、個性的かつエネルギーに満ちた世界観を表現して、既存のウェブサイトとは異なる世界観も構築できます。非対称のレイアウトやグリッドの崩し、大胆な色彩とデザイン要素のランダムな配置などの表現と機能性を両立できるため、ポートフォリオなどの個人的なウェブサイトを中心に増加しています。

非対称レイアウト(Broken Grid Layout:ブロークン・グリッド・レイアウト)

ウェブデザインにおけるレイアウトは、コンテンツの全体的な配置を指します。画面を水平線と垂直線で区切った「グリッド」に沿って、テキストや画像を配置することで、統一感と整理された印象を生み出します。

左右対称のレイアウトは、同じサイズや形の要素を両側に均等に配置することで、視覚的な安定感をもたらします。その反面、ユーザーに“やや退屈”な印象を与えることもあります。

逆に、グリッドの対称性を意図的に崩すのが「非対称レイアウト(Broken Grid Layout:ブロークン・グリッド・レイアウト)」というアプローチになります。

非対称レイアウトでは、片側に大きな要素を、反対側に複数の小さな要素を配置するなど、異なるサイズや形のデザイン要素を大胆に配置します。この不規則な配置は、ユーザーの視線を引きつけて、強い印象を与えます。

ストーリーテリングを重視したコンテンツにおいては、非対称レイアウトが視線を効果的に誘導する役割を果たします。伝えたい情報やメッセージを、ユーザーにより強く印象づけるというメリットも生まれています。

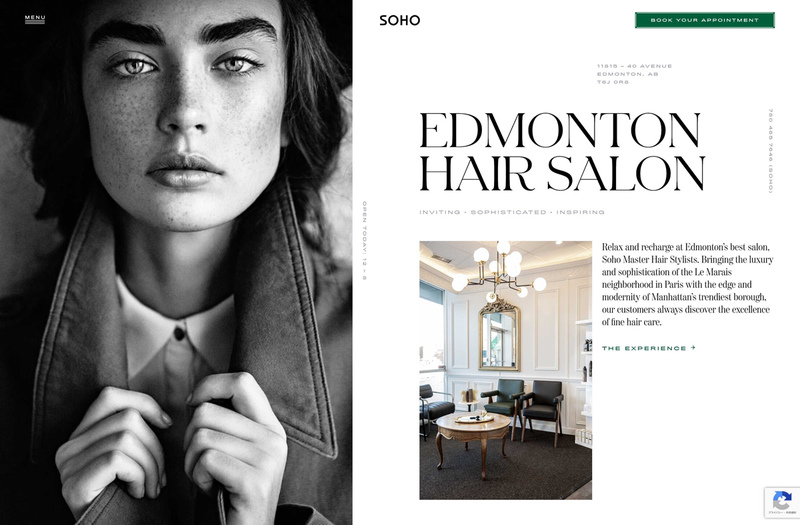

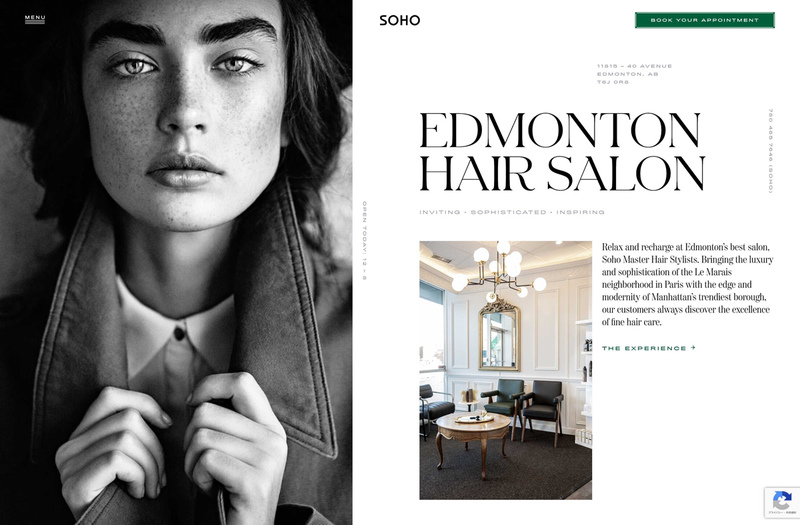

図21 精密なカットやカラーリング、バレイヤージュ・ヘア・サービス(Balayage hair services:毛先に向かってぼかした明るい色を入れるグラデーションのテクニック)に特化したカナダ・エドモントンの美容院、Soho Master Hair Stylistsのウェブサイト

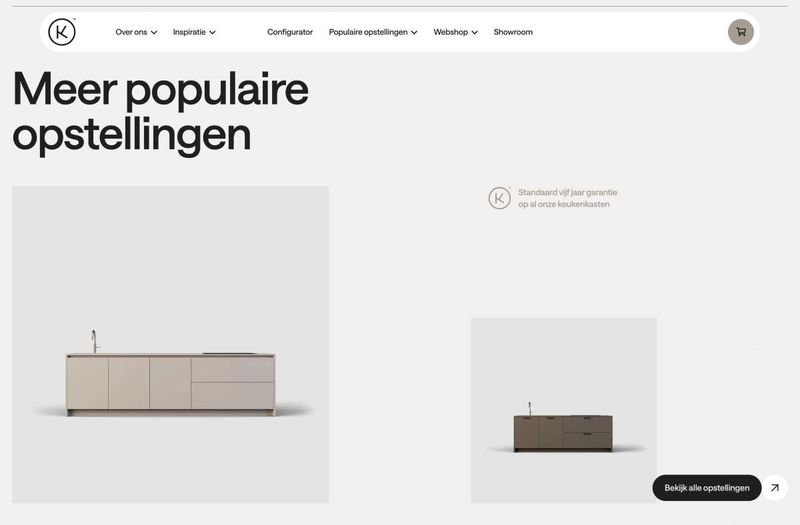

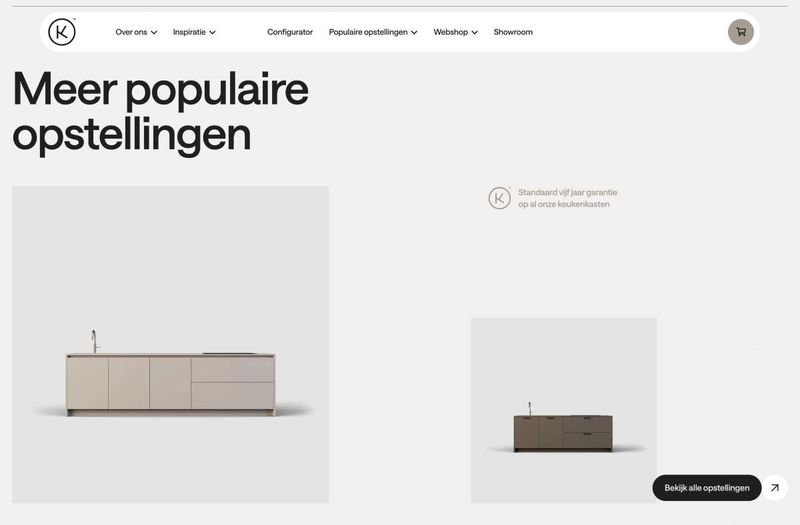

図22 手頃な価格での高品質なキッチンキャビネットを豊富に取り揃えた、オランダ・ドルトレヒトのキッチン家具販売店、KeukenKastenFabriekのオンラインストア(Credits: UNCOMMON, Dylan Brouwer)

図22 手頃な価格での高品質なキッチンキャビネットを豊富に取り揃えた、オランダ・ドルトレヒトのキッチン家具販売店、KeukenKastenFabriekのオンラインストア(Credits: UNCOMMON, Dylan Brouwer)

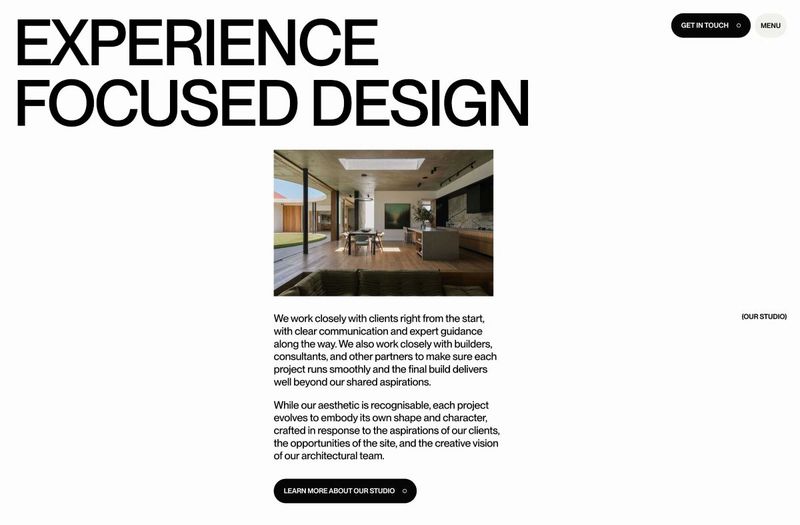

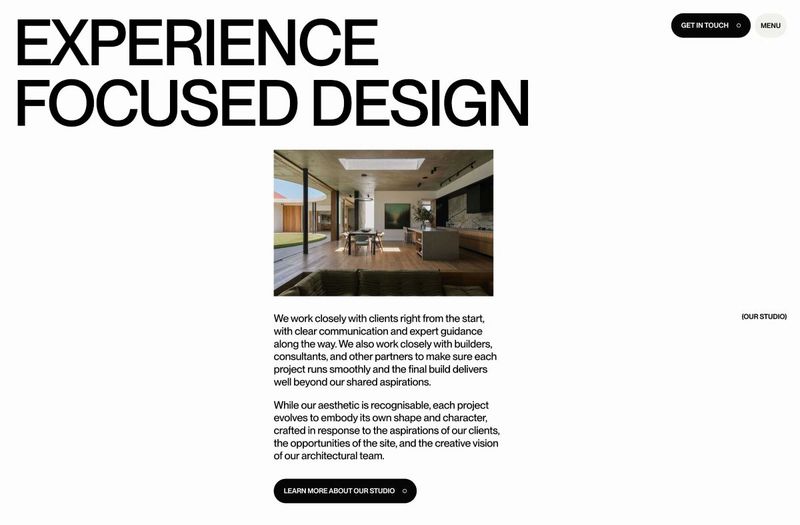

図23 受賞歴がある、オーストラリア・グレンジの高級住宅・商業空間の設計会社、OH Architectureのウェブサイト(Credit: Huy Nguyen)

図23 受賞歴がある、オーストラリア・グレンジの高級住宅・商業空間の設計会社、OH Architectureのウェブサイト(Credit: Huy Nguyen)

カスタムカーソル(Custom Cursor)と追従効果(Mouse Follow Effect、Cursor Effects)

カスタムカーソルと追従効果(Mouse Follow Effect、Cursor Effects)は、マウスカーソルの形状を変えたり、動きに連動して視覚的な効果を生み出したりすることで、ユーザーの注意をウェブサイトに引きつける手法です。

カーソルの単純な形状変化だけでなく、動きをトリガーとしたアニメーションや残像などの複雑な効果を連動させることで、他のウェブサイトと差別化させる効果もあります。

カーソルへ自由にデザインや効果を追加できる反面、過剰な表現はウェブサイトの情報を見にくくさせることもあります。企業のウェブサイトでは、情報の見やすさを考慮した控えめな効果が多い一方、ポートフォリオやプロモーションを中心としたウェブサイトでは、遊び心あふれる大胆な効果も積極的に取り入れられています。

図24 「バターのようにスムーズ」なデザインやモーション、クラフトマンシップで作品に命を吹き込むデジタル制作スタジオ、Buttermaxのウェブサイト

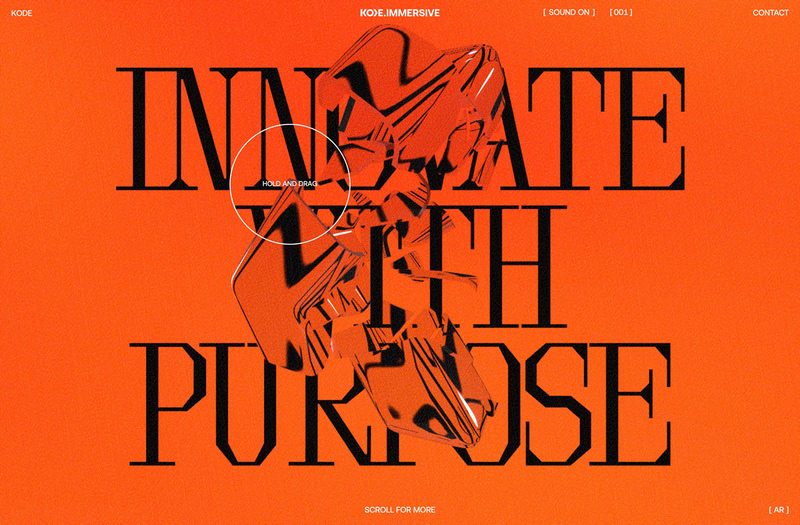

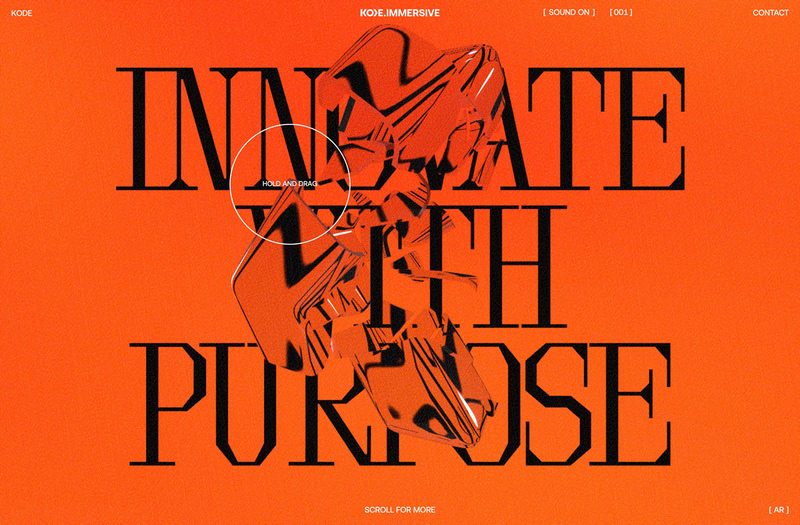

図25 イギリス・ロンドンのデジタルエージェンシーKODEが、AI(人工知能)やWebXR(Webブラウザ上でVR(仮想現実)やAR(拡張現実)などのXR技術を実現するための技術)、リアルタイム3Dなどの技術を利用したサービス拡大をプロモーションするために制作したウェブサイト「KODE Immersive」(Credits: Malvah, KODE, Francesco Michelini)

図25 イギリス・ロンドンのデジタルエージェンシーKODEが、AI(人工知能)やWebXR(Webブラウザ上でVR(仮想現実)やAR(拡張現実)などのXR技術を実現するための技術)、リアルタイム3Dなどの技術を利用したサービス拡大をプロモーションするために制作したウェブサイト「KODE Immersive」(Credits: Malvah, KODE, Francesco Michelini)

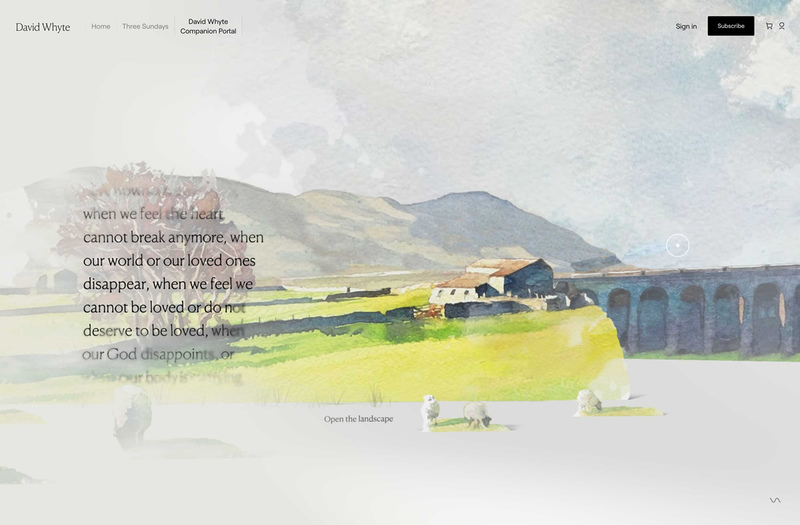

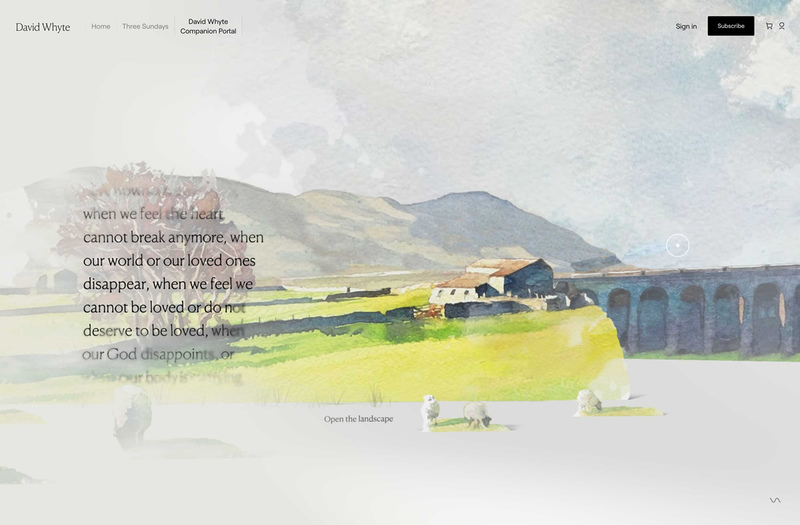

図26 イギリス系アイルランド人の詩人、David Whyte(デイビット・ホワイト)にインスピレーションを与えた水彩画の風景と彼の詩を融合させた、没入型のストーリーテリングサイト「Experience & advantages - David Whyte」(Credit: Immersive Garden)

図26 イギリス系アイルランド人の詩人、David Whyte(デイビット・ホワイト)にインスピレーションを与えた水彩画の風景と彼の詩を融合させた、没入型のストーリーテリングサイト「Experience & advantages - David Whyte」(Credit: Immersive Garden)

ダークモード(Dark Mode:黒を基調とした画面表示への切り替え)

ダークモードに使われるような暗い背景は、色や画像などのデザイン要素を際立たせるため、ユーザーの視線を引きつける効果があります。そのため、大胆な色やタイポグラフィと組み合わせてメッセージを強調したい場合によく利用されます。

(※Windowsは2016年8月の「Windows 10 Anniversary Update」、Macは2018年9月の「macOS Mojave」、iPhoneは2019年9月の「iOS 13」、Androidは2019年9月の「Android 10」から対応)

また暗い背景は、長時間や夜間の閲覧時に目が疲れにくいとされており、文章量が多いウェブサイトにおいて適用できるオプションが用意されていることがあります。

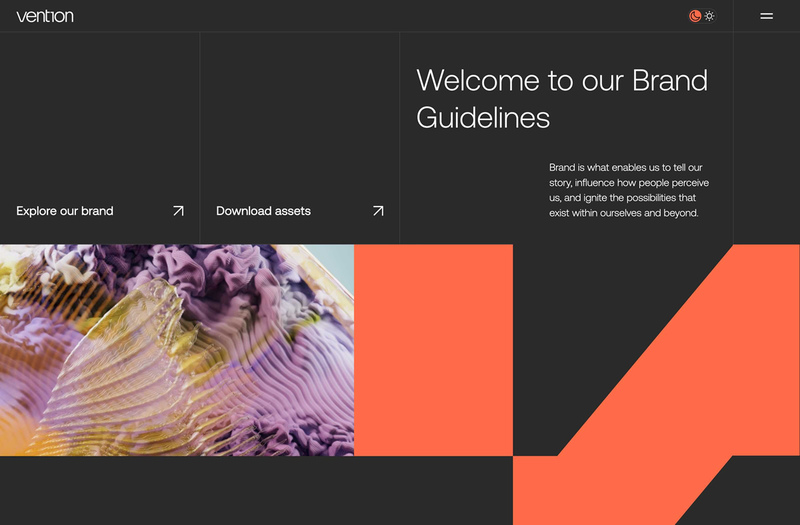

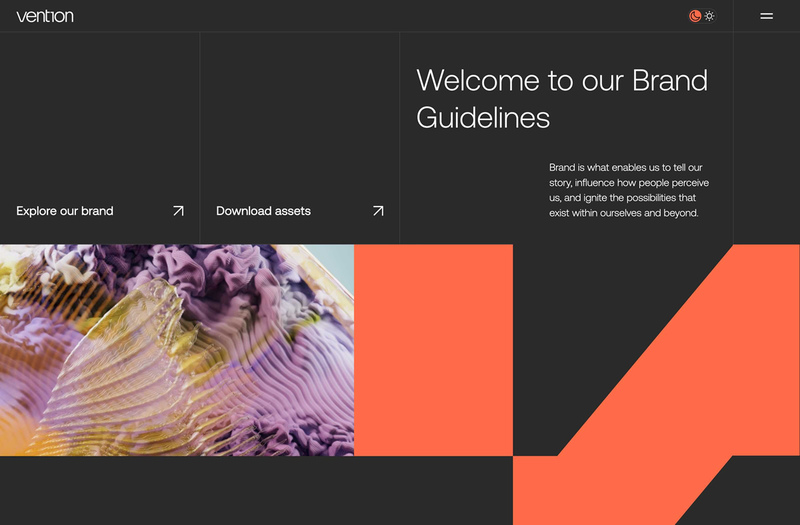

図27 アメリカ・ニューヨークを中心に、カスタムソフトウェア開発を行う企業、Ventionのブランドアイデンティティとなる主要な要素とスタイルの概要を、一元的に収録したウェブブランドガイドライン「Vention Brand Guidelines」(Credits: Vention, anna-holovan, Jenny Makarchik, lizaveta-mamchyts, alina-bulyga, maya_gorbach)

図28 イギリスのデジタルクリエイティブスタジオ、Lusionが実施した、新たな可能性を開拓するための研究開発プロジェクトを集めたウェブサイト「Lusion Labs」(Credit: Lusion)

図28 イギリスのデジタルクリエイティブスタジオ、Lusionが実施した、新たな可能性を開拓するための研究開発プロジェクトを集めたウェブサイト「Lusion Labs」(Credit: Lusion)

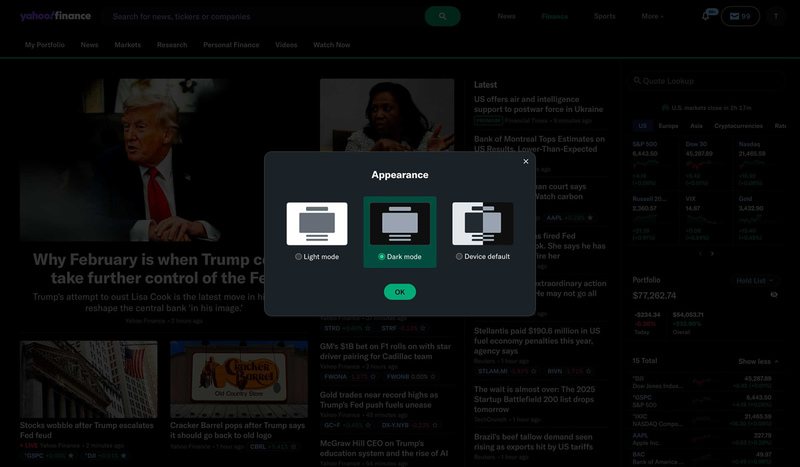

ウェブサイトにおけるダークモードの切り替えは、数年前だとウェブサイトに設置されたボタンを手動で切り替えるパターンが主流でした。いまでは、PCやスマートフォンのOS設定と連動して、自動で表示を切り替えるウェブサービスも多くなっています。

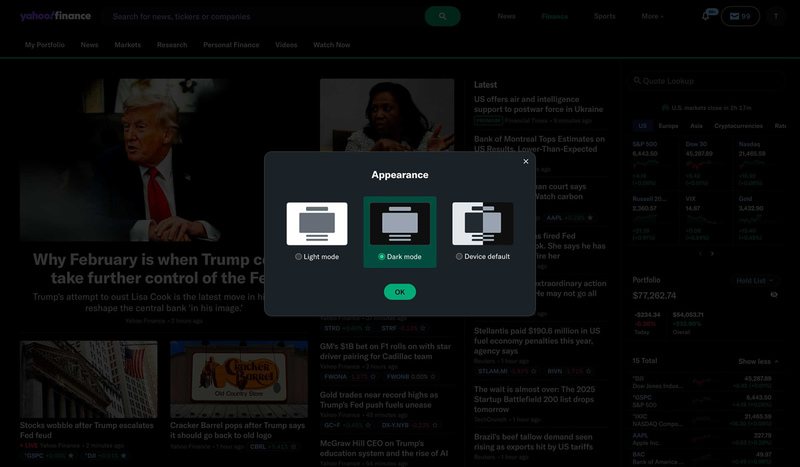

図29 米国Yahoo!のファイナンスサービス「Yahoo Finance」では、ユーザー設定で「ダークモード」「ライトモード」「OSの設定に従う」の3つから背景を選択できる)

短期的トレンド

短期的なトレンドとは、ウェブサイトのデザインに加えられた、わかりやすい視覚的効果です。これらの要素は短期間で変化するため、一般的に「ウェブデザインのトレンド」として、指摘・注目されやすい部分です。

カラー(色彩)

ウェブサイトの第一印象は、その配色によって大きく左右されます。初めて目にする色のトーンや組み合わせで、ウェブサイト全体の雰囲気が決まります。カラーは、誰もがすぐに違いを感じ取ることができる、最も分かりやすいデザイン要素の一つです。

近年は、コントラストの強い鮮やかな色や、淡く柔らかい色調のパステルカラーが頻繁に使われています。例えば、ネオンカラーのような高彩度なビビッドカラーが人気となりました。

2024年には、ポジティブな気分を引き出す効果があるとされる「ドーパミンカラー」が話題になりました。これは、脳内でドーパミン放出を促すと言われる、彩度の高い明るい色の組み合わせです。

図30 Ethereumなどの複数のブロックチェーンに対応して、暗号通貨やNFT(非代替性トークン)を一括で補完・管理できる暗号資産ウォレットプラットフォーム、「MetaMask」のウェブサイト(Credits: Antinomy Studio, Ingamana)

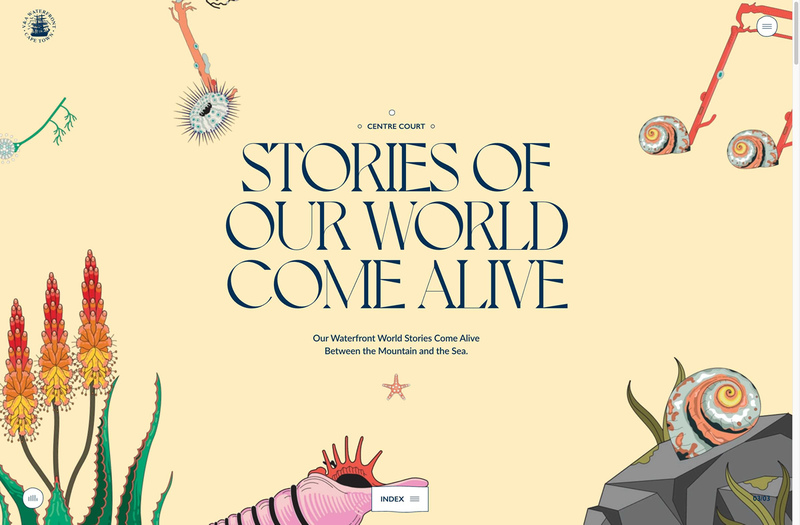

図31 南アフリカ・ケープタウンで、雇用創出とスキルの開発、持続可能性に重点を置きながら、地元のアーティストや職人と提携して、視覚的な装飾インスタレーションを披露するホリデーシーズンキャンペーン「Joy from Africa to the World」のウェブサイト(Credits: SALT AND PEPPER, MakeReign)

図31 南アフリカ・ケープタウンで、雇用創出とスキルの開発、持続可能性に重点を置きながら、地元のアーティストや職人と提携して、視覚的な装飾インスタレーションを披露するホリデーシーズンキャンペーン「Joy from Africa to the World」のウェブサイト(Credits: SALT AND PEPPER, MakeReign)

グラデーション(gradation)

色の見た目(明暗や彩度)などが段階的に変化する状態を表すグラデーションも、ウェブデザインに欠かせない、重要なデザイン要素のひとつです。

近年、これまで広く利用されてきた、一定方向に色が変化する「線形グラデーション(Linear Gradient)」や、中心から色が広がる「放射状グラデーション(Radial Gradient)」に加えて、新しい表現が広まってきました。

その代表例が、デザインアプリケーションなどでおなじみの、「メッシュグラデーション(Mesh Gradient)」です。オブジェクトに網目(メッシュ)を加えて、縦横の線の交点に色を設定することで、複雑で滑らかな色の変化を表現します。

「メッシュグラデーション」では、色の濃淡や変化を細かく調整できるため、立体感や奥行きを生み出したり、複数の色が溶け合うような幻想的なビジュアル効果も可能です。

さらに、グラデーションにブラー(ぼかし)やテクスチャーを加えたり、ノイズを混ぜた「粒状グラデーション(Grainy Gradient)」や、グラデーションが変化するアニメーションを加えた「流体グラデーション(Fluid Gradient)」など、多彩なバリエーションが生まれており、ウェブサイトの視覚的な魅力を高めています。

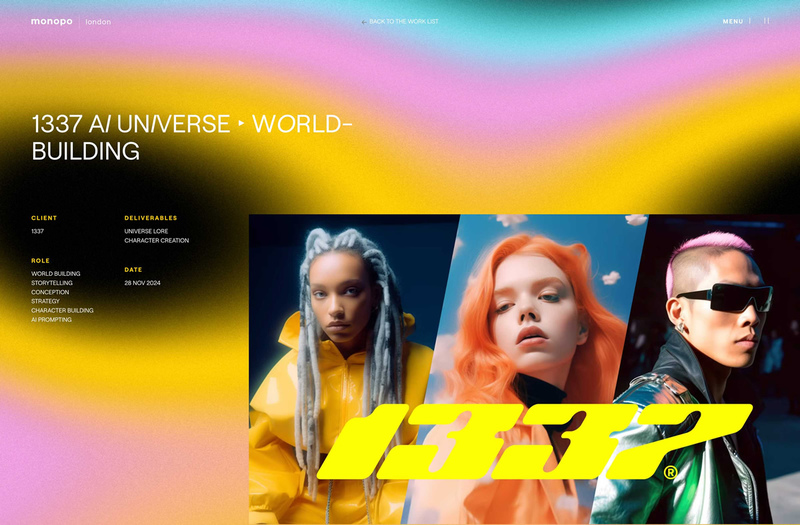

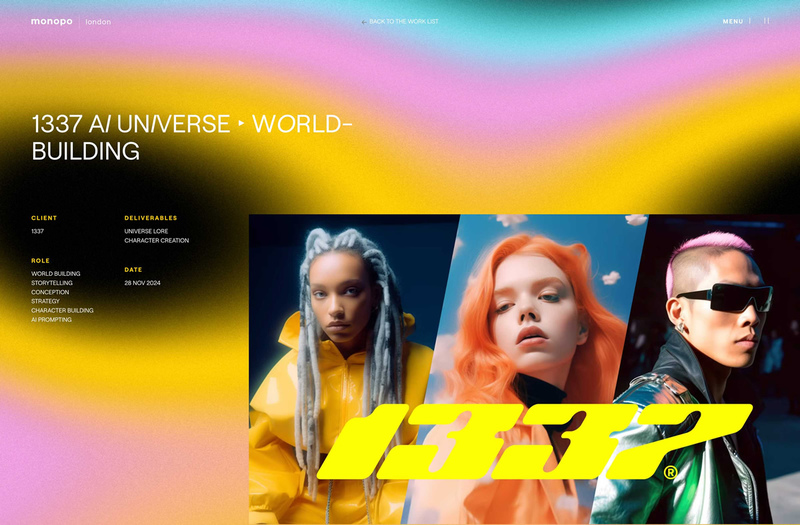

図32 2011年に東京で設立されたデジタルデザインエージェンシーmonopoグループのひとつ、2019年設立のロンドンオフィス、monopo londonのウェブサイト

図33 アメリカ・ミネアポリスに拠点を置くデザインエージェンシー、Zeus Jonesのウェブサイト

図33 アメリカ・ミネアポリスに拠点を置くデザインエージェンシー、Zeus Jonesのウェブサイト

前編のこの記事では、過去5年のウェブデザインのトレンドを振り返りました。後編では、2025年以降のトレンドやその掴み方をみていきます。

(後編に続く)