とは何か、それ以降のトレンドがどのような方向へと向かっていくのかを考察していきます。

この記事は前編から続く、後編です。

2025年以降のウェブデザインのトレンドを考える

2025年も、残り4か月を切りました。今年の年末には「2025年のウェブデザインのトレンド」を振り返る時期がやってきます。ここでは、2026年以降にも注目されるであろう新たなデザイン要素とその方向性について解説します。

ニューブルータリズム

「ニューブルータリズム(Neubrutalism、new brutalism)」は、ウェブサイトの基本的なデザインと、近年トレンドとなったブルータリズムの要素を効果的に融合させた表現です。

情報の見やすさを重視したクリーンでミニマリストなデザインや、コンテンツの訴求を目的とした整然としたレイアウトなど、基本的なウェブデザインの成熟化が進んだことで、印象に残りにくい、似たようなウェブサイトを見る機会が増えています。

こうした状況の中、「ニューブルータリズム」では、情報整理やレイアウト、ミニマリズムや整然としたレイアウトといった、基本的な特徴は維持しながら、コントラストの強い配色やアニメーション、個性的なイラストなどをバランスよく取り入れることで、ウェブサイトに独自性を与えています。

「ニューブルータリズム」は、単なる視覚的な効果にとどまらず、ウェブサイトの独自性を高めることで、ユーザーに強い印象を残します。そのため、企業のブランディングやプロモーションに採用される事例も出てきており、今後のウェブデザインに大きな影響を与える可能性を秘めています。

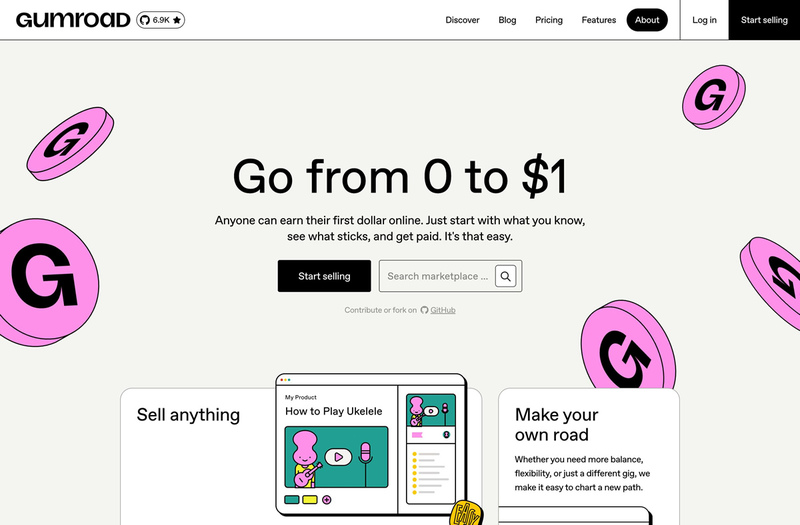

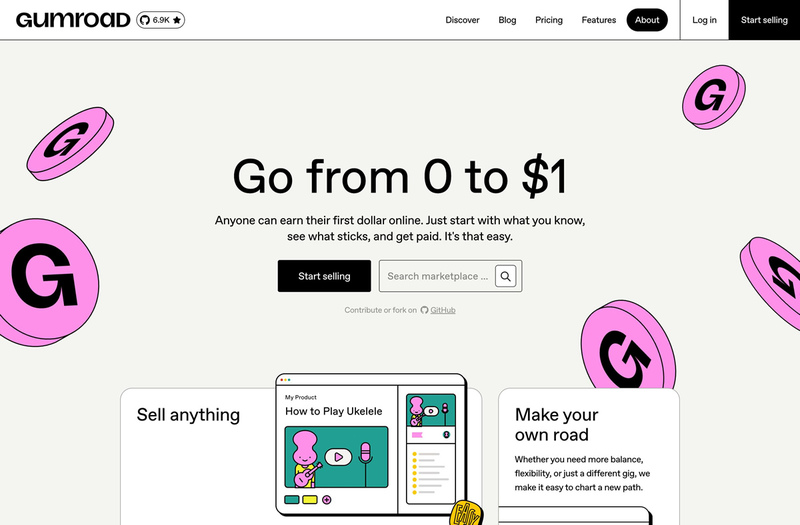

図34 クリエイターが作成したイラストや電子書籍、音楽や動画などのデジタルコンテンツを販売・購入できるプラットフォーム、Gumroadのウェブサイト

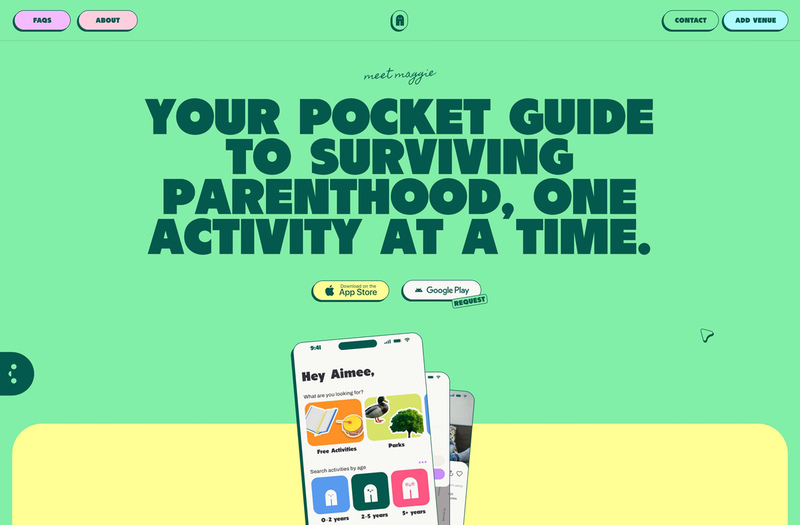

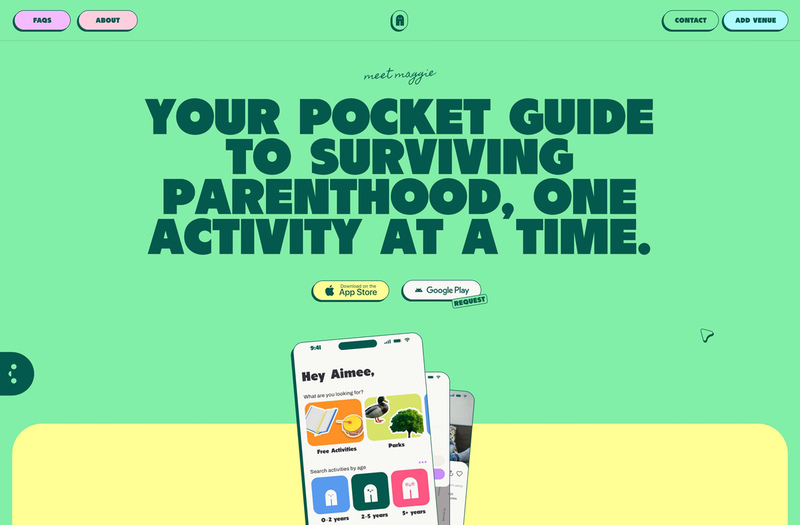

図35 子どもを持つお母さんが、子供と一緒に楽しめる地域の無料イベントやアクティビティを見つけられるアプリ、「Maggie」のウェブサイト(Credit: Alejandro Mejias)

図35 子どもを持つお母さんが、子供と一緒に楽しめる地域の無料イベントやアクティビティを見つけられるアプリ、「Maggie」のウェブサイト(Credit: Alejandro Mejias)

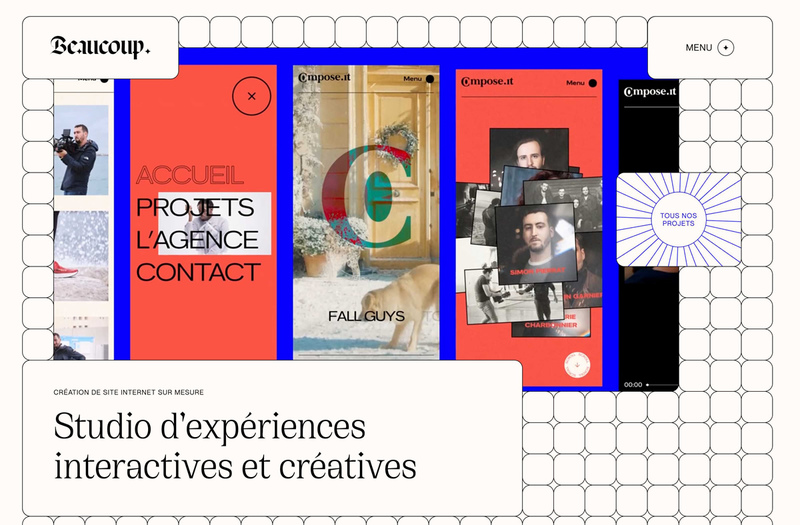

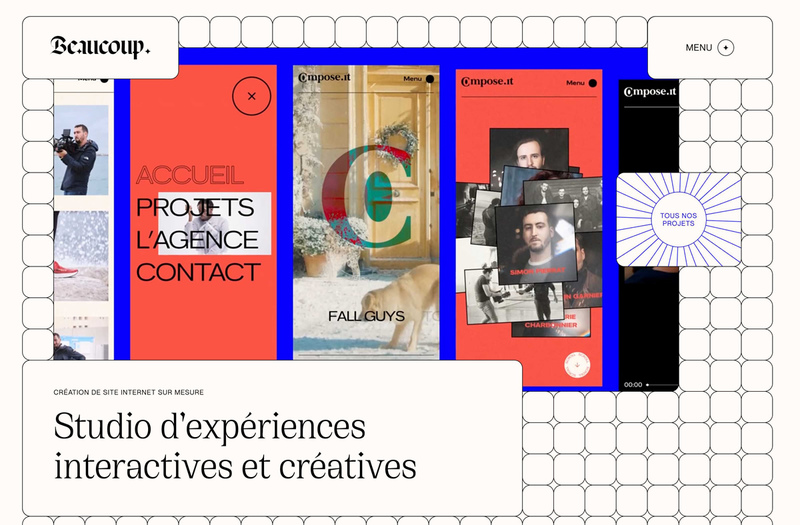

図36 クリエイティブなウェブサイトやインスタレーションを専門とする、フランス・リヨンのデジタルスタジオエージェンシー、Beaucoup.のウェブサイト

図36 クリエイティブなウェブサイトやインスタレーションを専門とする、フランス・リヨンのデジタルスタジオエージェンシー、Beaucoup.のウェブサイト

「Y2K」デザインとアナログ的な視覚効果

近年、1990年代後半から2000年代初頭にかけて流行した「Y2K」のファッションやカルチャーが再び注目を集めています。その影響はファッションだけでなく、音楽やアート、プロダクトデザインといった多岐にわたる分野に広がり、ウェブデザインにも波及しています。

ウェブサイトでは、幾何学的な形状や抽象的なパターン、鮮やかな色、ピクセルアートといった「Y2K」の要素を取り入れたデザインが増加しています。

また、アナログ方式のテレビやビデオでよく見られた、画面の乱れやノイズ、映像のずれやコマ落ち、そしてグリッチ(glitch:ギザギザした線やブロックノイズ、色の反転など)といった視覚効果を再現し、懐かしさと新しさを融合させています。

完成したウェブサイトでは、当時の雰囲気をそのまま再現するのではなく、これまでのウェブデザインの基本的な表現に「Y2K」の要素を適度に加えることで、現代的で新しいウェブデザインを作り上げています。

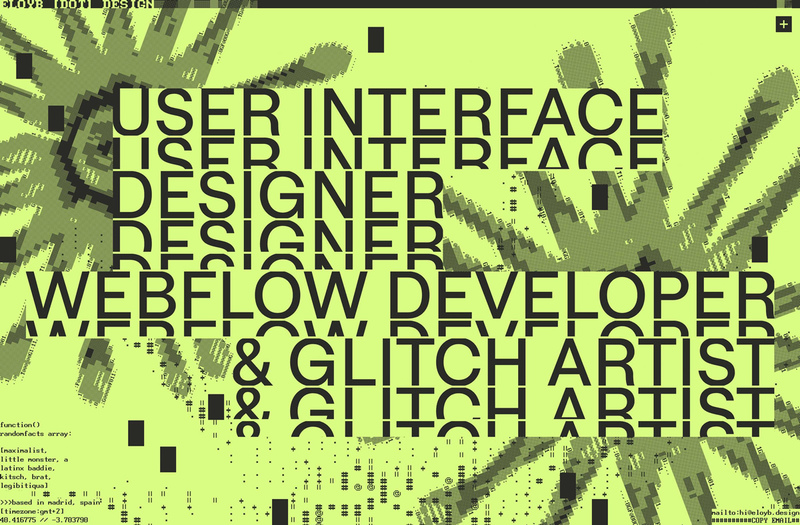

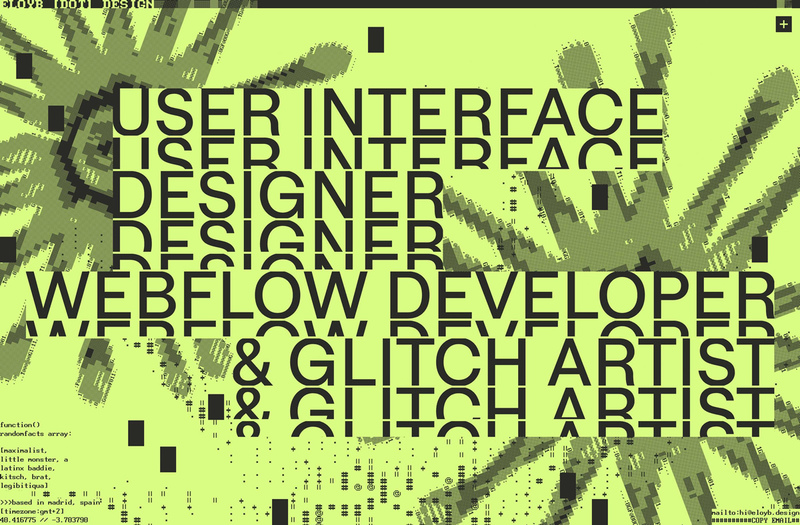

図37 スペイン・マドリード在住のアルゼンチン生まれのフリーランスUIデザイナー/Webflowデベロッパー/Glitch Artist、Eroyb(Eloy Benoffi)のポートフォリオサイト

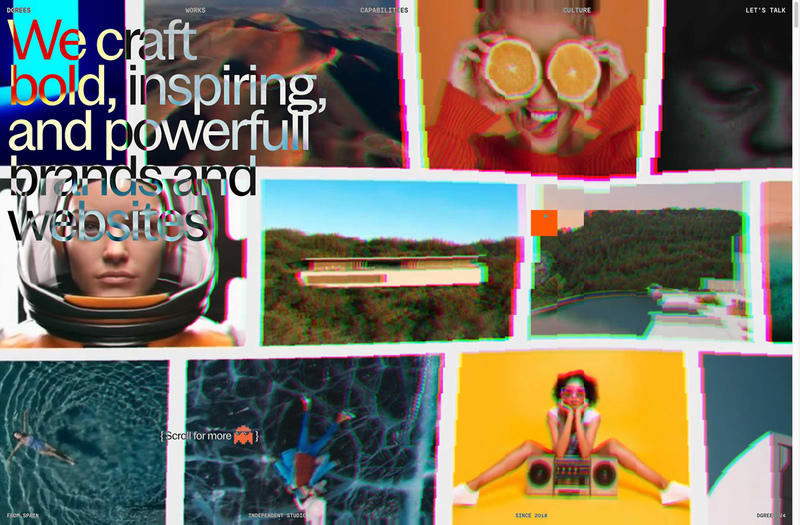

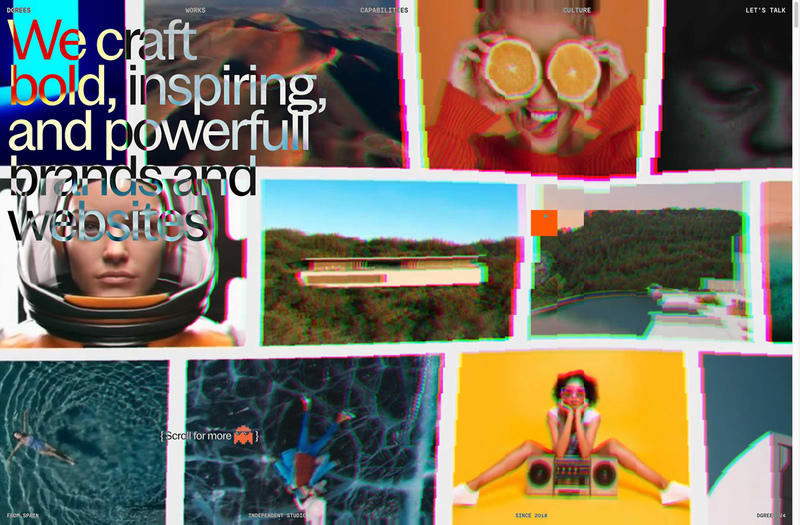

図38 スペイン・マドリードのクリエイティブスタジオ、Dgreesのウェブサイト

図38 スペイン・マドリードのクリエイティブスタジオ、Dgreesのウェブサイト

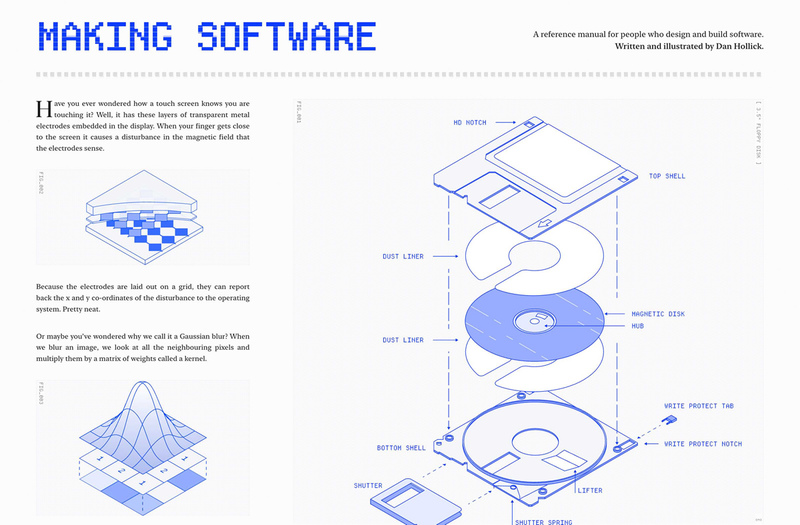

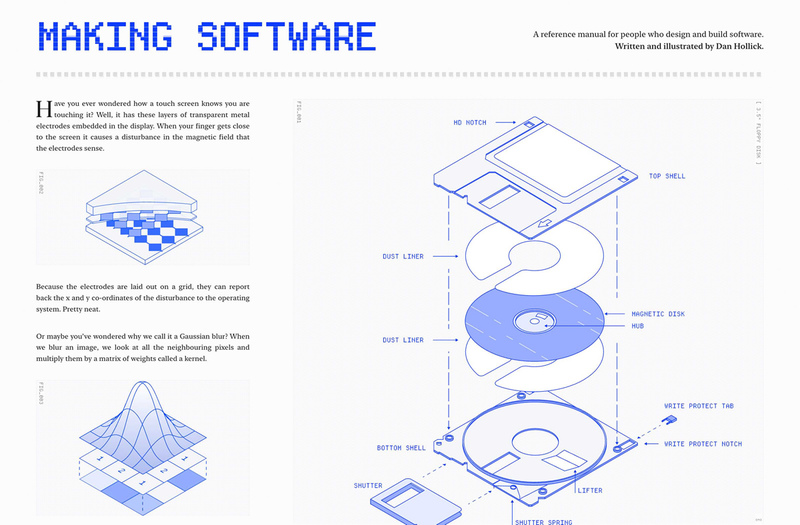

図39 イギリス・ロンドンのデザインエンジニア、Daniel Hollickによるソフトウェアを設計・構築する人のためのオンラインリファレンスマニュアル「Making Software」(Credit: Daniel Hollick)

図39 イギリス・ロンドンのデザインエンジニア、Daniel Hollickによるソフトウェアを設計・構築する人のためのオンラインリファレンスマニュアル「Making Software」(Credit: Daniel Hollick)

横スクロール(horizontal scrolling)

ウェブサイト制作において、スクロール効果の利用は一般的になりました。こうした流れの中で、そのバリエーションの一つとして、横スクロールを取り入れるウェブサイトが増加しています。

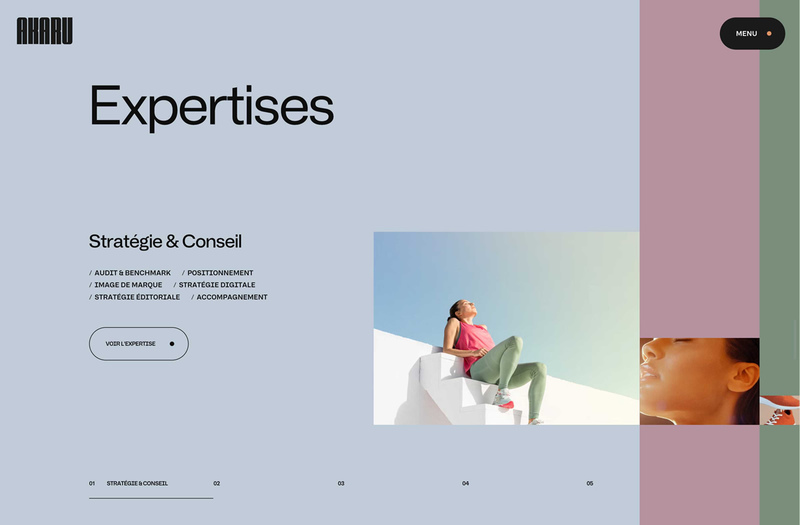

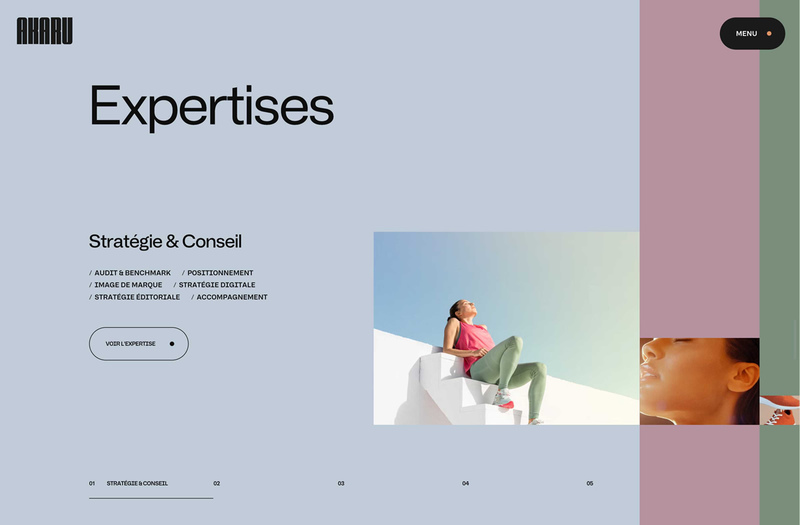

図40 ショーケースサイトやECサイト制作を専門とする、2008年創業のフランス・リヨンのデジタルクリエイティブエージェンシー、Akaruのウェブサイト(Credits: Akaru, White Elephant)

図41 スイス・ルガーノを拠点に、世界各地で特別なウェディングフォト「Destination Wedding(特定の目的地に集まり、一生の思い出に残る滞在と結婚式の写真撮影を楽しむスタイル)」の撮影を行う、BOTTEGA53 STUDIOのウェブサイト(Credit: The First The Last)

図41 スイス・ルガーノを拠点に、世界各地で特別なウェディングフォト「Destination Wedding(特定の目的地に集まり、一生の思い出に残る滞在と結婚式の写真撮影を楽しむスタイル)」の撮影を行う、BOTTEGA53 STUDIOのウェブサイト(Credit: The First The Last)

直前に紹介したウェブサイトのように、これまでは、縦スクロールのコンテンツ内で「アクセント」として使用したり、縦に並べきれない大量の写真を配置するために使われることが主流でした。

こうした事例とは異なり、ここ数年は長めのストーリーやコンテンツ全体を横スクロールのみで表現する事例が登場しています。今後はアクセントやワンポイントでの使用にとどまらず、長編のストーリーテリングにおける定番の表現方法になるかもしれません。

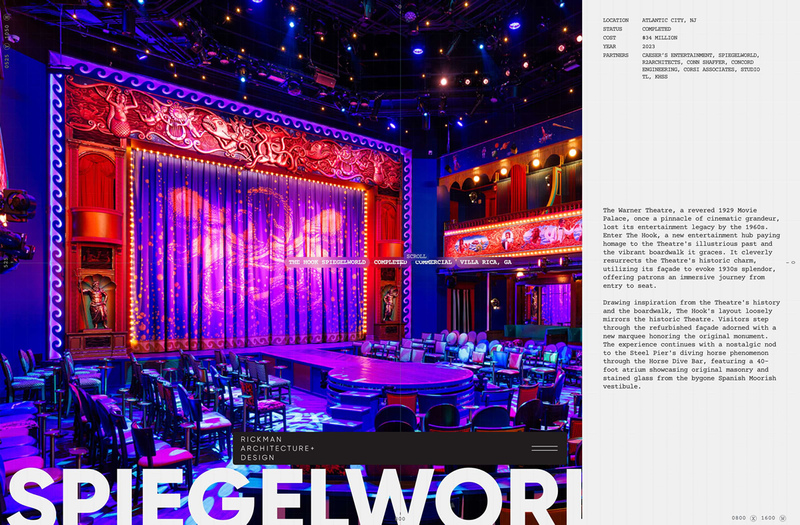

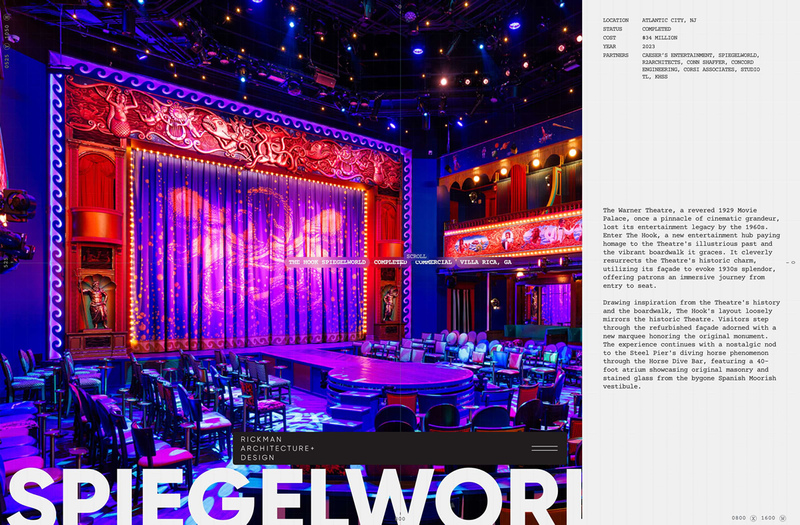

図42 アメリカのヴィラ・リカで地域社会のより良い暮らしの実現を目指して、施設の設計・建設支援を手掛ける建築設計事務所、Architecture & Designのウェブサイト(Credits: CUSP, SALT AND PEPPER)

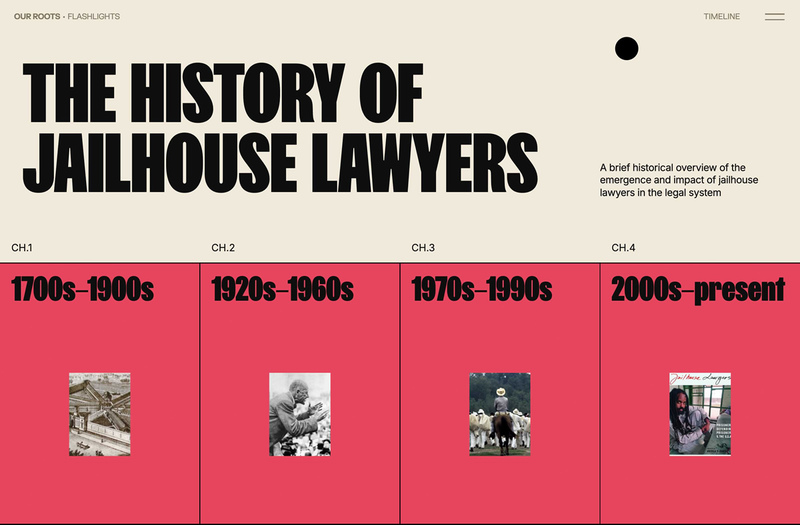

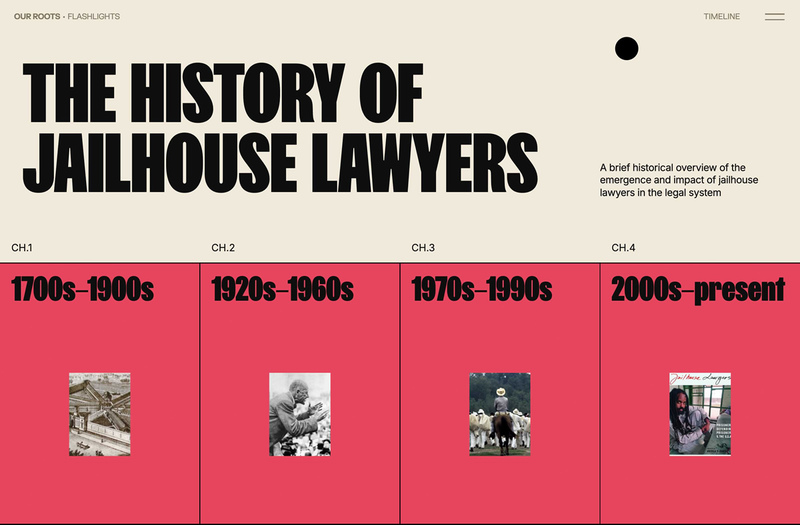

図43 JLI(The Jailhouse Lawyer Initiative)による、18世紀から現在までの刑務所弁護士(Prison Lawyer:収監中の受刑者への権利侵害や不当な扱いに対する支援を行う弁護士)の出現と司法制度への影響を解説したコンテンツ「THE HISTORY OF JAILHOUSE LAWYERS」

図43 JLI(The Jailhouse Lawyer Initiative)による、18世紀から現在までの刑務所弁護士(Prison Lawyer:収監中の受刑者への権利侵害や不当な扱いに対する支援を行う弁護士)の出現と司法制度への影響を解説したコンテンツ「THE HISTORY OF JAILHOUSE LAWYERS」

図44 40年の歴史を持つ世界最大のEAP(Employee Assistance Program:従業員支援プログラム)プロバイダー、ComPsychによるオンラインデザインガイドライン「Compsych • Design Guidelines」(Credit: Konpo)

図44 40年の歴史を持つ世界最大のEAP(Employee Assistance Program:従業員支援プログラム)プロバイダー、ComPsychによるオンラインデザインガイドライン「Compsych • Design Guidelines」(Credit: Konpo)

無限スクロールグリッド(Infinite Scroll Grid)

画面全体に広がるコンテンツを、ユーザーが自由に移動しながら閲覧できる「無限スクロールグリッド(Infinite Scroll Grid)」を実装するウェブサイトが登場してきました。

特定のタスクや目標を持たないままアクセスしたユーザーにとって、大量のコンテンツが画面全体に並ぶことで、どのようなコンテンツがあるのか、ひと目でわかりやすいというメリットがあります。

一覧性も高く、複数のアイテムを視覚的に比較するのが簡単です。コンテンツの詳細を知るために何度もクリックやスクロールを繰り返す必要もなく、ユーザーがコンテンツに集中できるのも利点です。

また、縦スクロールでの無限スクロールのように、ウェブサイトのフッター部分にアクセスできなかったり、特定のアイテムの位置に戻るのが難しいというデメリットもないため、実装される範囲が広がる可能性があります。

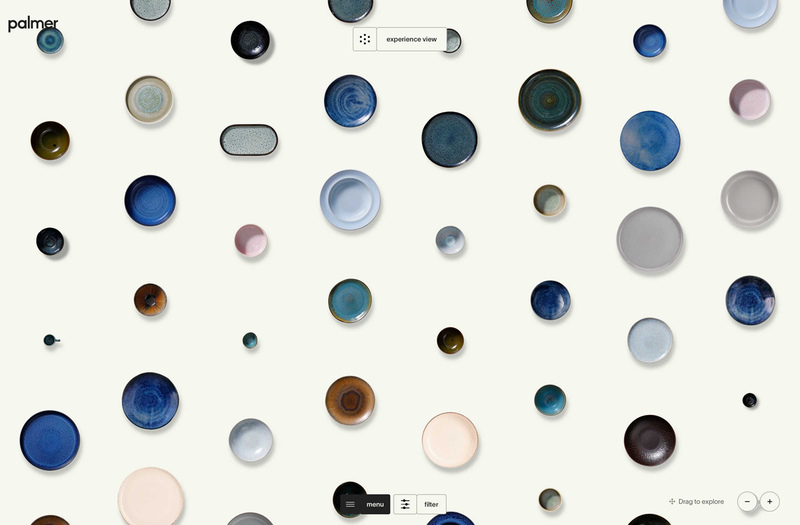

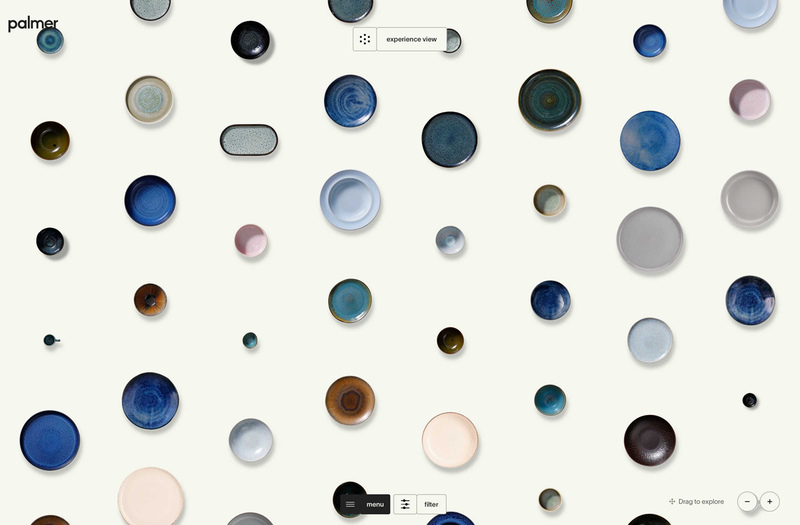

図45 1916年に設立された、オランダ最大級のテーブルトップ用品(キッチン用品・食器・調理器具)の販売代理店、Wegter Brandsの食器ブランド「Palmer」のウェブサイト(Credits: UNCOMMON, Kevin Masselink, Alexis Sejourné, Dylan Brouwer)

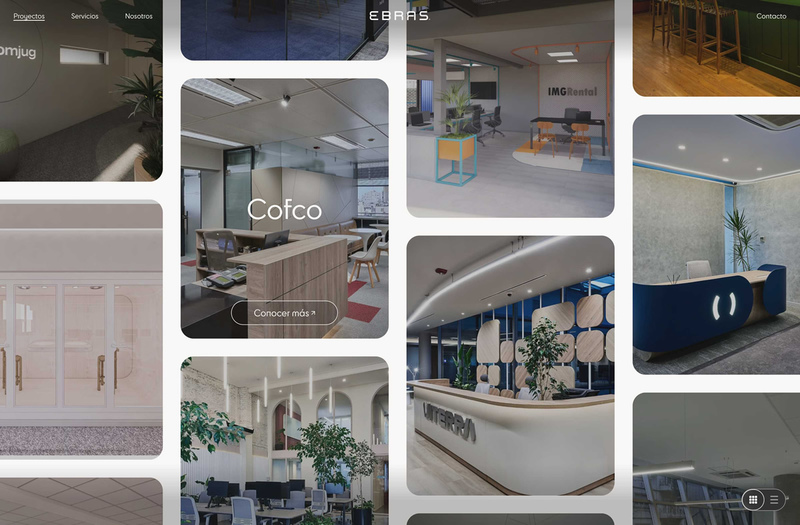

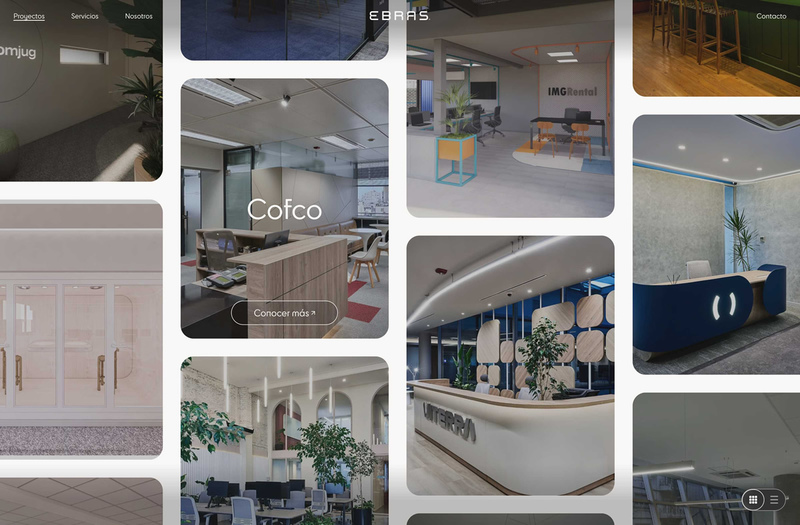

図46 企業・商業建築やインテリアデザイン、オフィスデザインを専門とする、アルゼンチン・ロサリオのデザインスタジオ、EBRASのウェブサイト(Credits: UNKNOWN, Emiliano Tomas, Julian Peroncini)

図46 企業・商業建築やインテリアデザイン、オフィスデザインを専門とする、アルゼンチン・ロサリオのデザインスタジオ、EBRASのウェブサイト(Credits: UNKNOWN, Emiliano Tomas, Julian Peroncini)

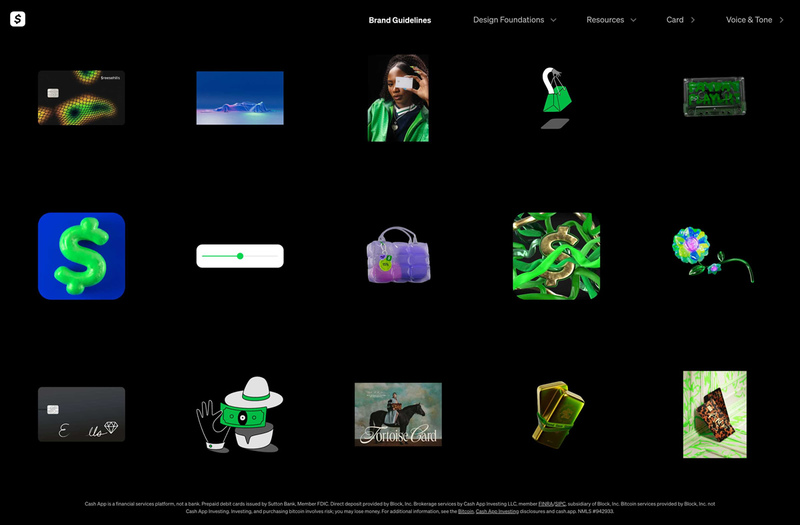

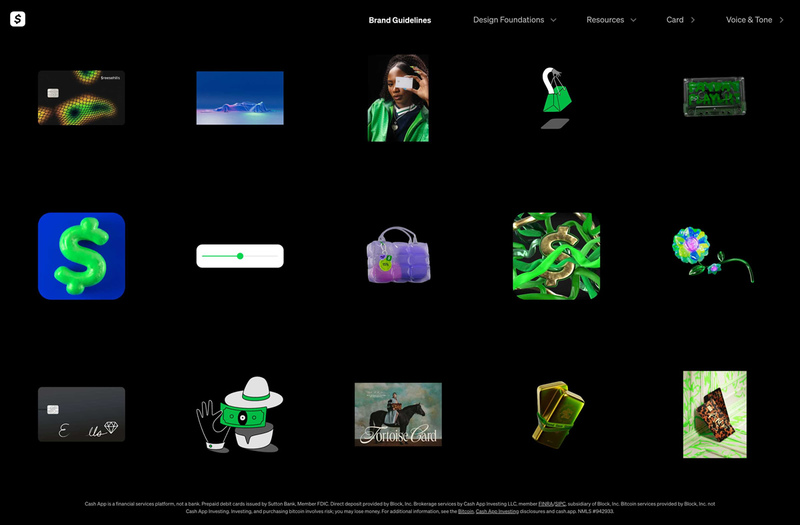

図47 アメリカの消費者向けデジタルウォレット、「Cash App」による、オンラインデザインガイドライン「Cash App Brand Guidelines」(Credits: index, Jonathan Da Costa, Quentin Hocdé)

図47 アメリカの消費者向けデジタルウォレット、「Cash App」による、オンラインデザインガイドライン「Cash App Brand Guidelines」(Credits: index, Jonathan Da Costa, Quentin Hocdé)

テキストのスクロール(Text Marquee)

1990年代後半、HTMLのmarqueeタグは、画面上にテキストや画像をスクロールさせるために広く使われていました。その後、HTMLが構造を、CSSが装飾を担当するというウェブデザインの進化に伴って、marqueeタグは廃止され、テキストのスクロール表現は一時的に姿を消しました。

しかし、ここ数年の“レトロデザイン”ブームもあり、このmarqueeタグと同様のテキスト表現が、再びウェブサイトに登場してきています。

表現としては、大きめのフォントを使い、テキスト自体を装飾として使用する事例が多いです。背景でさりげなくテキストを流したり、マウスの動きで表示を変化させたり、スクロールと連動して表示方向を変えたりと、現在のウェブデザインの技術と組み合わせた、新しい表現方法が可能になっています。

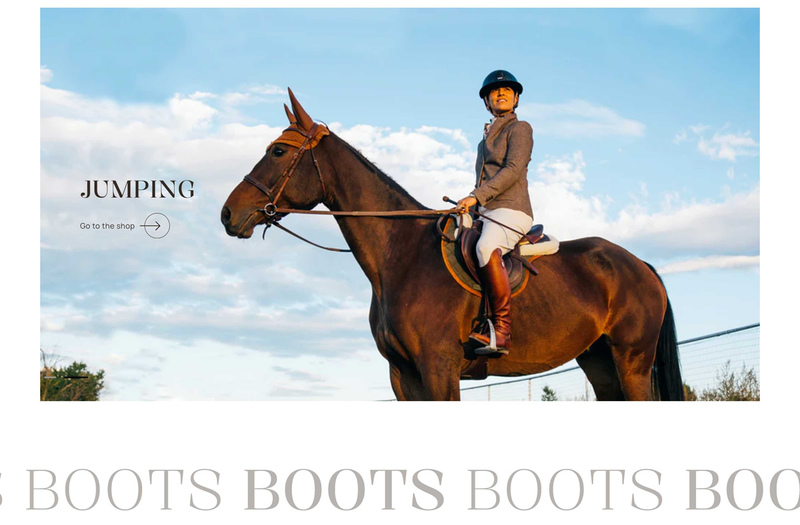

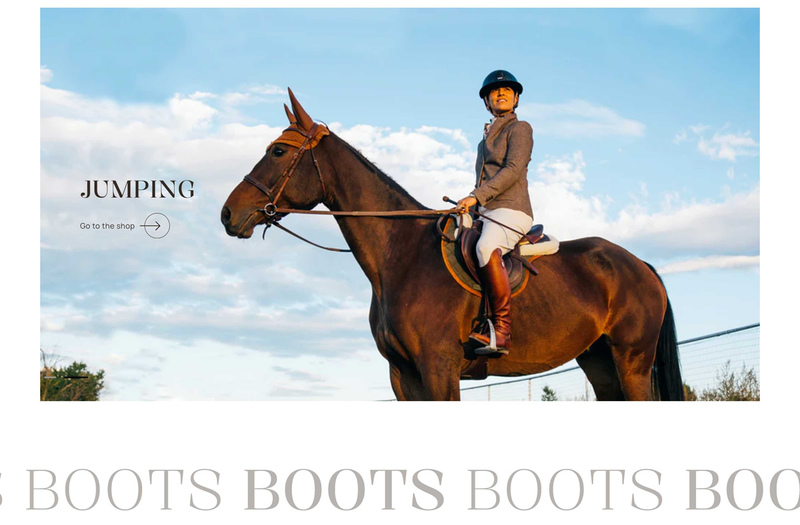

図48 1950年に設立され、最高級の素材と職人技を駆使した美しい乗馬ブーツを手作業で製造する家族経営会社、Secchiari Bootsのウェブサイト(Credit: PROTOCOLLI CREATIVI)

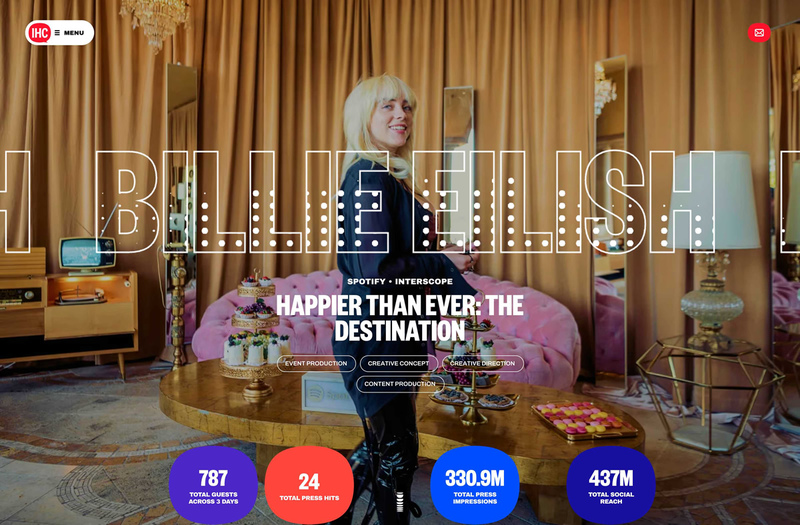

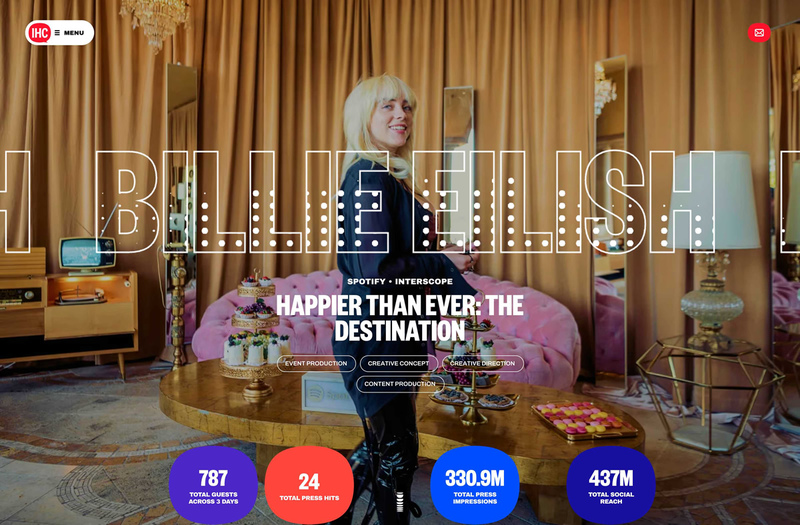

図49 アメリカ・ロサンゼルスを拠点とするクリエイティブマーケティングエージェンシー、IHEARTCOMIXの設立20周年を記念したポートフォリオサイト(Credit: RADCAT)

図49 アメリカ・ロサンゼルスを拠点とするクリエイティブマーケティングエージェンシー、IHEARTCOMIXの設立20周年を記念したポートフォリオサイト(Credit: RADCAT)

図50 ポーランド・ポズナンのデジタルラボ、Moyraが作成した「カリフォルニアの砂漠に建てる未来的な高級住宅」ブランドCapsulesのコンセプトワークサイト(Credits: Moyra, Matt Wojtaś, Mike Deimert, Nick Czubak)

図50 ポーランド・ポズナンのデジタルラボ、Moyraが作成した「カリフォルニアの砂漠に建てる未来的な高級住宅」ブランドCapsulesのコンセプトワークサイト(Credits: Moyra, Matt Wojtaś, Mike Deimert, Nick Czubak)

これまで見てきたように、2025年以降のウェブデザインのトレンドは、インパクトが薄れつつあるウェブサイトに、再び独自性と個性を与えるためのものです。今後もウェブデザインの基本的な構成要素が急激に変わることはないでしょう。その限り、今回紹介したような「個性を生み出すためのデザイン要素や技術」が、ウェブデザインのトレンドとして、広く普及していくはずです。

モバイルOSのユーザーインターフェース変更による影響

2025年6月、アップルは製品全体に搭載される新しいデザイン言語「Liquid Glass(リキッド・グラス)」を発表しました。

動画51 アップルの年次開発者会議「WWDC25」で発表された「Liquid Glass」は、ガラスの光学特性と流動性を表現。画面内の環境に応じて、自動的に色や光を反射・屈折させる効果を示すのが特徴

またGoogleも、2025年5月にマテリアルデザインの最新アップデート「Material 3 Expressive」を発表。6月から提供されているAndroid 16に採用されています。

動画52 Googleのマテリアルデザインの最新アップデート「Material 3 Expressive」は、クリーンなデザインから、個性を表現できるデザインへと進化。ユーザーにとってより使いやすく、直感的に操作できるという利点を生み出している

過去を振り返ると、モバイルOSのユーザーインターフェースの進化は、ウェブデザインのトレンドに影響を与えてきたことがわかります。

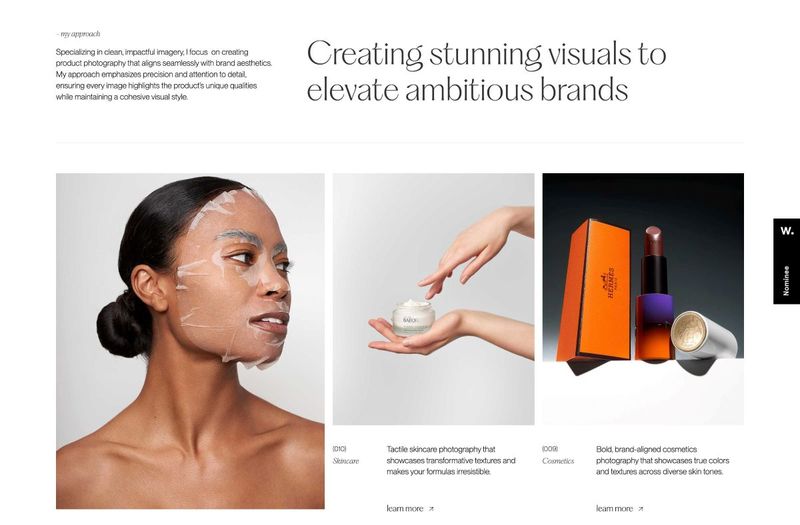

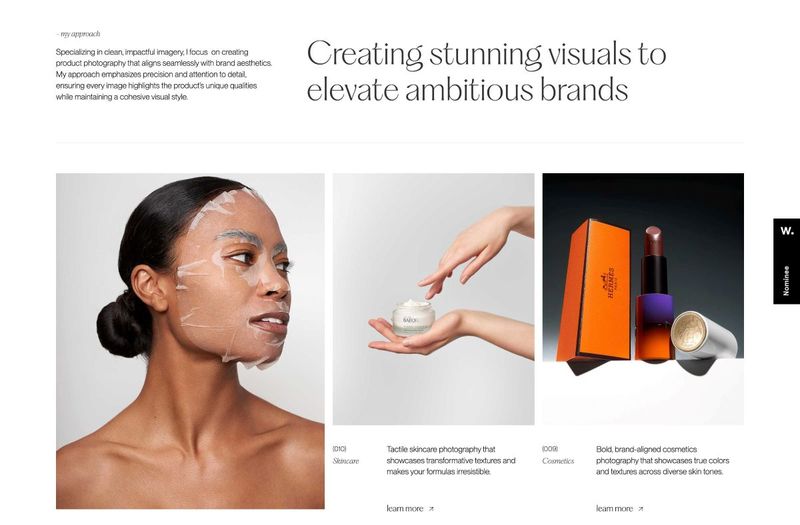

図53 カナダ・バンクーバーを拠点に、美容やスキンケア関連のコマーシャルフォトで活躍する写真家、Elina Kustlyvyのポートフォリオサイト。現在のウェブデザインでもよく見かける、洗練されたフラットデザインのウェブサイトのひとつ

「iPhone」に採用された「スキューモーフィズム」が「フラットデザイン」へと変化した際には、ウェブサイトにもシンプルかつクリーンで高速な表示が求められるようになりました。また、Androidに採用された「マテリアルデザイン」が登場後は、影やレイヤー、アニメーション表現やカードベースのレイアウトなどをウェブデザインに浸透させました。

モバイルOSのユーザーインターフェースは、ユーザーのデジタル体験における基盤ともなり、その変更は必然的に他のデザイン分野へと波及します。今回の「Liquid Glass」や「Material 3 Expressive」は、より動的で感情に訴えかける表現が特徴です。これまでのシンプルさや機能性に、こうした表現をどう取り入れていくのか、ウェブサイトの変化に注目していく必要があるでしょう。

デザイントレンドを形作るもの

トレンドの変化は緩やか

ここ数年、ウェブデザインを構成する基本的な要素には、大きな変化はありません。既存のデザイン要素が年々洗練されていく中で、そこに新たなデザインが加わり、「ウェブデザインのトレンド」が生まれます。

新たなデザイン要素がゼロから誕生することは、ほぼありません。多くの場合、既存の特徴を残しつつ現代的な要素が加えられ、ユーザーの支持を得ながら広まっていきます。そして、洗練された表現として確立され、やがて大きなトレンドへと成長していきます。

成長したトレンドは、新しい要素との組み合わせや継続、一時的な衰退と再登場を繰り返しながら、最終的には単なる流行から一般的なものへと変化し、ゆっくりとウェブデザインの基本的なデザイン要素として定着していくのです。

トレンドを意識するときに必要なこと

現在、ウェブサイトの基本的な構成要素となっている「パララックス効果」も、元々はアニメーションやビデオゲームにおける映像表現でした。このように、今後も他分野の表現がウェブデザインに応用されていく可能性は高いでしょう。

新たなデザイントレンドが、どの分野から発生するのか。その予測は非常に困難です。一口に「デザイン」と言っても、その分野は限りなく広く、現代社会は大量の情報があふれる時代です。だからこそ、ウェブデザインを手がける際には、ジャンルを問わず、幅広い分野のデザインに触れることが重要になるでしょう。

デザイントレンドを掴むための、具体的な学びと行動

トレンドへの流れを掴むのであれば、ゲームやアニメ、TV番組や映画、プロモーションビデオやファッションショーなど、他業界の表現方法を注視しておく必要があるでしょう。

インスピレーションを得たいのであれば、ウェブデザインを飛び越え、より広い範囲のデザインが参考になるはずです。基本的なエディトリアルデザインやグラフィックデザインの学習と作品の閲覧はもちろん、ウェブサイトでも利用されている3Dや動画の基礎知識、プログラミングや基本的なツールの学習も良いでしょう。

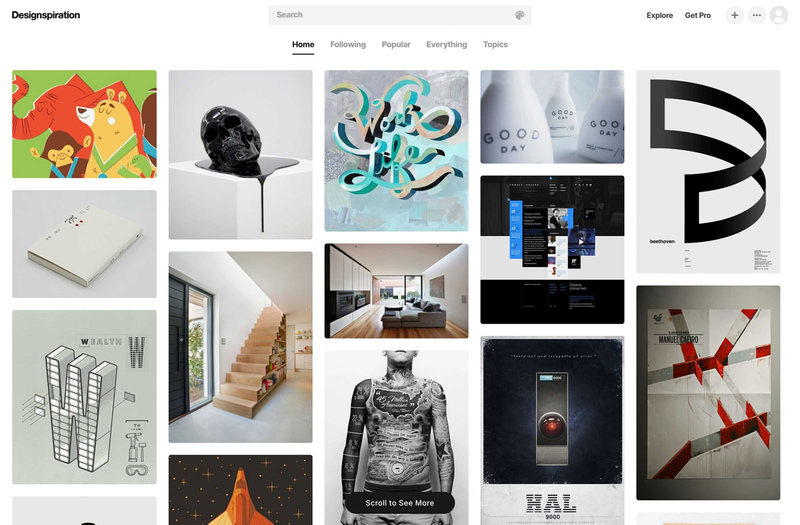

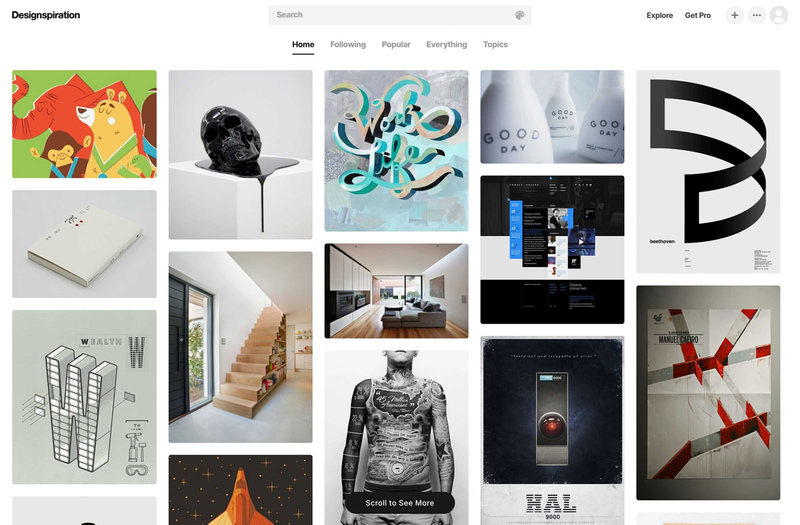

図54 グラフィックデザインからタイポグラフィ、アートや写真、パッケージデザインなど、幅広いデザインを集める「Designspiration」。イラストレーターの作品を集めた「Illustration.lol」、タイポグラフィ中心に構成されたポスターを集めた「typo/graphic posters」もデザインの参考になる部分が多い

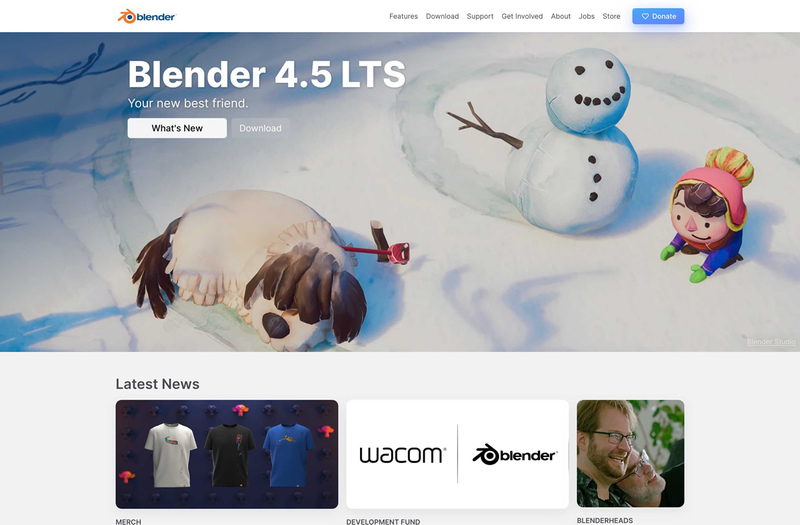

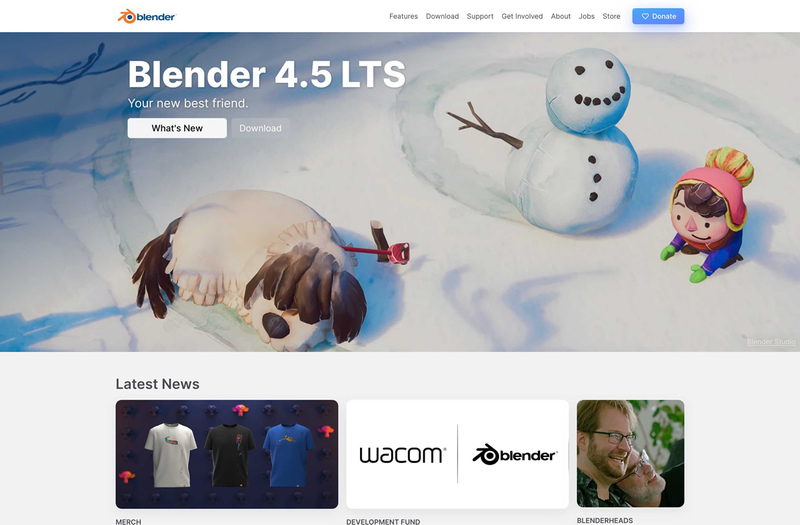

図55 オープンソースの3DCGソフトウェア、「Blender」。高機能なモデリングやレンダリング、アニメーションなどが無料で利用できる。WindowsやMacなど主要なプラットフォームにも対応

図55 オープンソースの3DCGソフトウェア、「Blender」。高機能なモデリングやレンダリング、アニメーションなどが無料で利用できる。WindowsやMacなど主要なプラットフォームにも対応

単純にウェブサイトのトレンドを追いたいならば、日々の日課として、ウェブデザインアワードサイトや有名なウェブデザインギャラリーサイトの閲覧を習慣づけるのがおすすめです。ギャラリーサイトの訪問が面倒であれば、「Muzli」のようなブラウザ拡張機能を使って、毎日利用するブラウザにデザイン関連の最新情報を強制的に表示してしまう方法もあります。

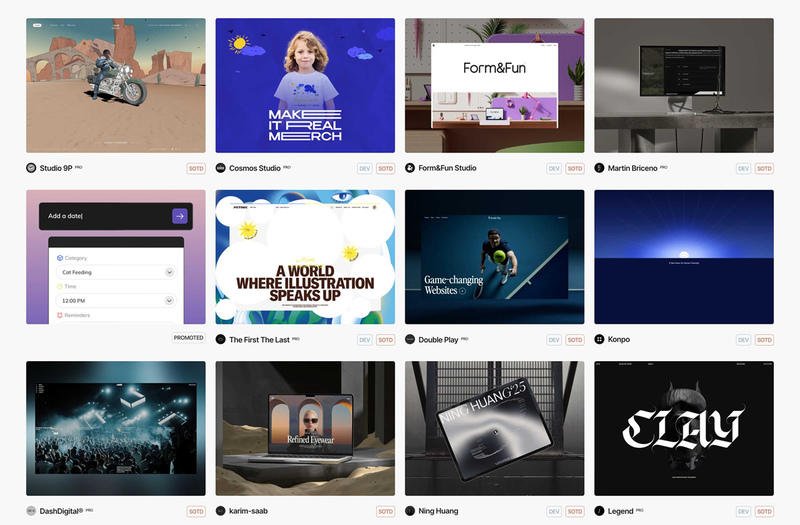

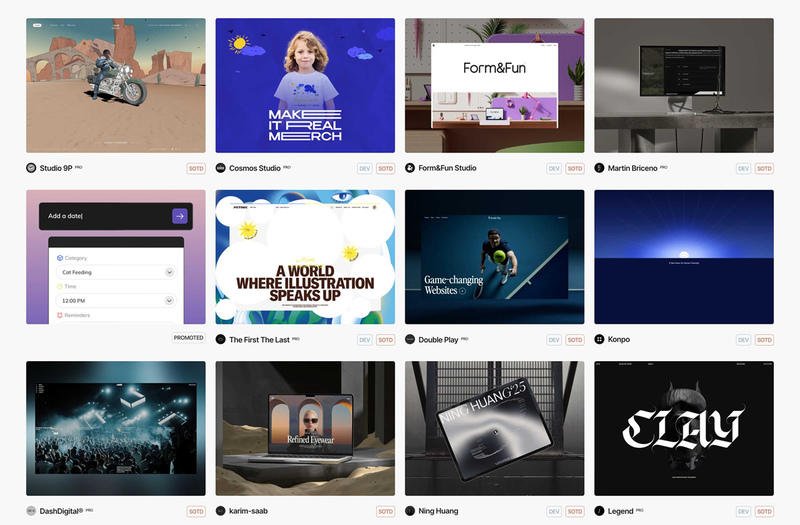

図56 有名な海外のウェブデザインアワードサイト「Awwwards」。これ以外にも「CSS Design Awards」や「The FWA」、「Siteinspire」などを定期的にチェックすることで、ウェブデザインのトレンドがわかりやすくなる

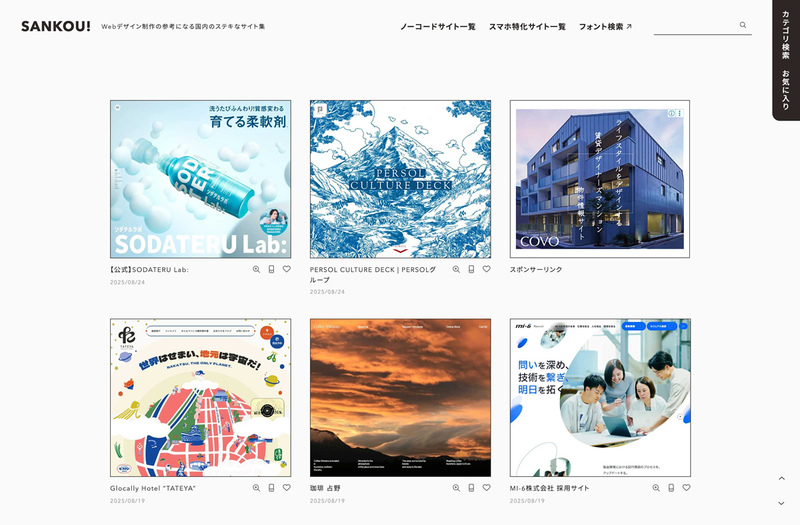

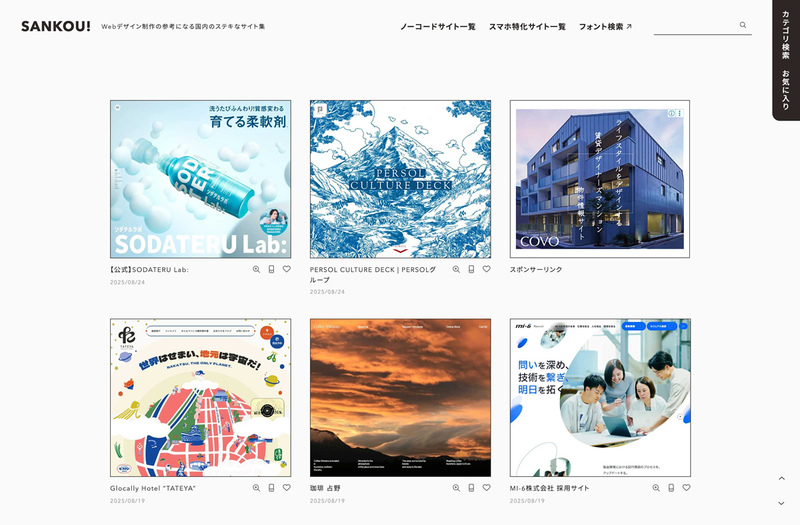

図57 日本のウェブデザインを集めたギャラリーサイト「SANKOU!」。これ以外にも「I/O 3000」「MUUUUU.ORG」「S5-Style」「81-web.com」、「Brilliant Design Collect」「1GUU」など、日本のウェブサイトを取り上げたギャラリーサイトは非常に多い

図57 日本のウェブデザインを集めたギャラリーサイト「SANKOU!」。これ以外にも「I/O 3000」「MUUUUU.ORG」「S5-Style」「81-web.com」、「Brilliant Design Collect」「1GUU」など、日本のウェブサイトを取り上げたギャラリーサイトは非常に多い

気になったウェブサイトがあれば、それを制作した制作会社や個人のクリエイターを調べていくのも面白いでしょう。とりわけ、個人のポートフォリオサイトは、制限なく自由に作り上げた実験的なプロジェクトやプロトタイプも多く、「Behance」「Dribbble」などでは、刺激を受ける作品に出会えるはずです。

ウェブサイトのトレンドに素早く対応してくる、ストックサイトや各種ノーコードツールのテンプレートも参考になるでしょう。動画のテンプレートでは、最近のアニメーションや動きなどの動向を参考にできます。

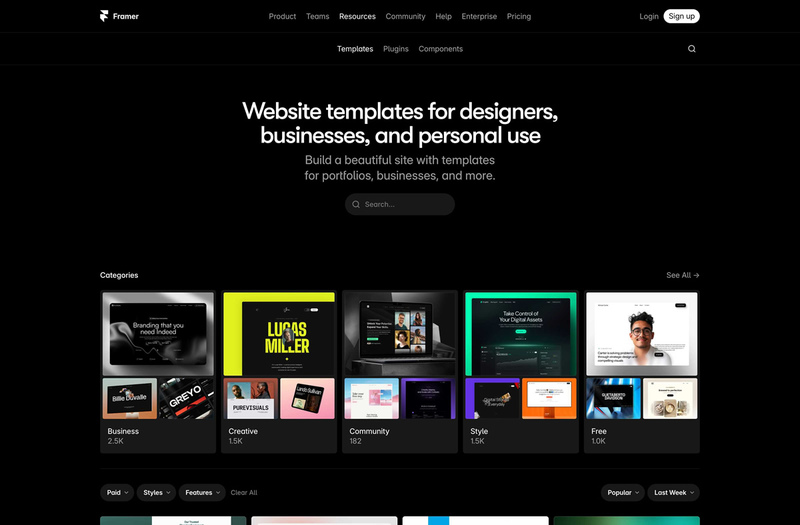

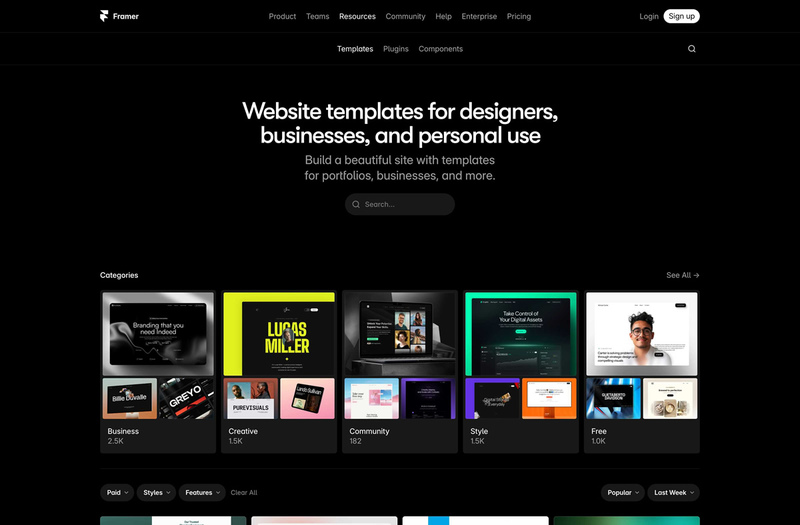

図58 ノーコードのウェブサイト構築ツール「Framer」の「Framer Marketplace」で販売されているウェブサイトのテンプレートは、近年のデザイントレンドを取り入れたものが多い。1週間に一度更新される「CodePen Spark」や、JavaScriptライブラリー「GSAP」の「GSAP Showcase」も、ウェブサイトでのアイデア実装の参考になる

「Pinterest」のような画像共有サービスを使用したり、各種デザインの収集・管理が可能なアプリを使ったりして、気に入ったデザインを集めた個人的なライブラリを構築しておけば、特定のデザインが必要なときにも役立ちます。

図59 画像の収集・管理・閲覧が行えるライブラリアプリ「Eagle」。対応しているファイル形式が豊富で、気になるものをすぐにライブラリ化できる。サブスクリプションではなく、買い切りのアプリである点も特長のひとつ

最近のレトロブームで、手間や時間はかかるものの、五感を刺激するアナログ体験も再評価されています。万年筆で手紙を書いてみたり、レコードを聴いたり、フィルムカメラで撮影したりと、実際に手を動かす過去の製品や文化を体験して、新たな面白さやインスピレーションを探る行動も必要かもしれません。

今後は、デザイン分野でも、AI(人工知能)の利用が進んでいきます。好き嫌いにかかわらず、AIを使ったデザインについての動向や最低限の知識、ツールの使い方を学び、現場での実践や実際に試してみる時間を作る必要がありそうです。

いずれにしても、デザイナー自身の好奇心がすべてです。興味の範囲を広げ、ノイズを含む情報を摂取しながら、自らのデザインへと流し込み、表現を続けていくことこそが、新たなデザイントレンドを生み出す源泉となるはずです。