IoT(Internet of Things)は一過性のトレンドではありません。今後、私たちの生活にも浸透し、IoTエンジニアの方たちの活躍の場も広がると予想されます。ここでは、高度化して増え続けるIoTシステムの状況を紹介します。

高度化するIoTシステム

(片山暁雄)

昨年(2017年)は、音声認識や画像認識、動画認識のような近未来を描いた映画や小説でしか実現していなかった技術が、現実社会で実用段階に入って来たことを予感させるような製品やサービスが多く発表された年でした。

一般消費者向け製品

たとえば音声で指示を出したり、機器を操作したりすることができる製品が一般消費者向けに販売されました。具体的には、Googleの「Google Home」やAmazonの「Amazon Echo」( 図1 ) 、どこでもさまざまな言語が翻訳できる、ソースネクストの「POCKETALK」( 図2 )のような製品です。このほかに、「 LINE」やチャットを使って企業への問い合わせの応答を自動で行う「チャットボット」と呼ばれるサービスや、写真を送るだけで商品査定、買い取りまで行うようなサービスも現れました。

図1 Amazon Echo図2 POCKETALK既存の業務処理を自動化

既存の業務処理を自動化するためのシステムの総称として、RPA(Robotic Process Automation)という名前も登場するようになっています。RPAは「ロボットを用いた業務自動化」と訳されますが、ここでのロボットにはソフトウェアも含まれます。三菱UFJ銀行をはじめとした大手銀行などでも、このようなテクノロジーを利用して数千~万人単位の生産性向上を進めています。

これらの製品やサービスは、技術要素としての機械学習やディープラーニング(深層学習)の発展とコモディティ化によるものが大きく寄与しています。

低コストで導入できる機械学習/深層学習システム

Googleの「TensorFlow 」 、Apache「MXNet 」 、iOS 11に搭載された「Core ML 」のような機械学習/ディープラーニング用のフレームワークキットは、オープンソースや無償で提供されており、コストなしで誰でも利用できます。このようなフレームワークを利用することで、高度な機械学習/ディープラーニングシステムを低コストで導入できるようになっています。

これらの技術を開発者がより使いやすいように、画像認識や音声認識をAPI化したサービスも多くリリースされています(図3 ) 。

図3 道路や車両をリアルタイムに認識たとえば画像認識であれば、次のようなサービスがあります。

画像認識APIを使うと、画像をAPIでリクエストとして送出すると、画像認識した物体名と、その認識の信頼度(confidence)をレスポンスとして文字データを取得できます(図4 、リスト1 ) 。認識結果を文字データとして取得できるので、サーバ/デバイスの種類に関係なく、認識結果をプログラムで容易に扱えます。

図4 リクエストで送出した画像リスト1 画像認識APIのレスポンス{

"Labels": [

{

"Name": "Food",

"Confidence": 96.69223022460938

},

{

"Name": "Fries",

"Confidence": 96.69223022460938

},

{

"Name": "Fried Chicken",

"Confidence": 84.43055725097656

},

{

"Name": "Nuggets",

"Confidence": 84.43055725097656

},

{

"Name": "Bowl",

"Confidence": 57.30733871459961

}

]

}音声認識のサービス

みずほ銀行や住信SBIネット銀行などは、口座の残高照会や入出金明細確認を音声で行えるスキルの提供を開始しており、クックパッドも料理のレシピ検索を提供しています。またPhilipsの「Hue」という電球は、Alexaと連携することで音声で電球のオン/オフを切り替えることができます。このように音声入力によって現実世界に影響を及ぼす仕組みも整いつつあります。

エッジコンピューティング

これらの技術はクラウドやサーバサイドなどのコンピュートリソースが豊富な場所で動作させることが多く、IoTデバイスからは通信を使って都度画像や音声をAPIで投げる必要がありました。そこで、それなりに演算能力の高いIoTデバイス上で処理を行ってしまう、いわゆる「エッジコンピューティング」を行って通信オーバーヘッドを減らし、よりリアルタイムに処理が行える仕組みを実装するアーキテクチャも増えつつあります。

AWSの発表した「DeepLens (図5 ) 」というデバイスは、非常にわかりやすいエッジコンピューティングデバイスです。ハードウェアとしてAtomプロセッサ搭載のボードにUSBカメラとカメラが装備され、OSとしてUbuntu Linuxが使われています。

図5 AWS DeepLens製品としては非常に汎用的なデバイスなのですが、DeepLensには、デバイス上で機械学習を実行するための仕組みと、それらをすべてAWSクラウドで開発し、連携させる仕組みが備わっています(詳細については第3章で解説します) 。物体認識をするためのモデルやプログラムをクラウド上で作成して、そのプログラムをデバイスにデプロイして物体認識を行い、その結果をサーバサイド側に通知するという仕組みを簡単に構築できます。

DeepLens自体の価格は本稿執筆時点(2017年12月)では249ドル(予価)となっており、AWSサービス利用料含めても数万円あればすぐに導入が可能なのは実に驚異的です。

IoTはここ数年、デバイス/通信/クラウドのコモディティ化と低価格化の流れを受け、広がりを見せています。実際に多く使われる用途としては、各種センサーから取得したデータを使った可視化やアラート、画像や動画の記録のような目的で導入されるケースが挙げられます。今後はこういった活用方法に加えて、現実的に使える機械学習/ディープラーニングや音声認識を利用した、より効果の高いIoTシステムの導入が進むことが予想されます。

IoTシステムを活用した事例

(片山暁雄)

このように技術面の発達が進む中で、実際にIoTシステムを導入し、ビジネス改革を実現する企業も増えてきました。ビジネス誌にもIoT事例が取り上げられるケースが多くなってきましたが、最近の事例で特に興味深かったのが、有限会社協同ファーム のものです。

協同ファームは年間で5千頭の豚を出荷する養豚場で、現在この生産量を上げるために規模拡大の工事をされていますが、単に規模を増やすのではなく、今までと同じ従業員数で現在の2倍の生産量に対応できる仕組みを作るために、IoTを活用しています。

導入の流れ

愛情を持って豚を育てるために、人が豚に接する時間を増やしたいという従業員の思いがある中、実際には自動給餌器や自動除糞装置などの故障、水道管の水漏れや排水溝の詰まりなど、養豚設備のメンテナンスに多くの時間を使ってしまうという現実がありました。

そこで同社では生産性を2倍にするために何をしたらよいかを検討しました。まずは設備メンテナンスの時間を減らすところにIoTシステムを活用できないかと考え、九州のシステムインテグレーターである株式会社システムフォレスト に調査を依頼。同時に、養豚所の各種設備の状況を把握できるIoTシステムのPoC(Proof of Concept:概念実証)を開始しました。IT全般のコンサルティング契約という形で、協同ファームの日高義暢社長とアイデアを議論し、そのアイデアの中から活用できそうなものはすぐ発注してすぐに試しているそうです。

実装例

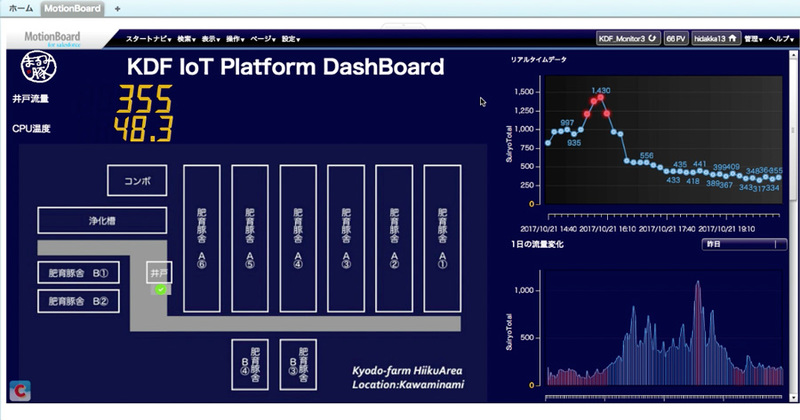

流量計を使った給水状況をモニタリングする仕組みや、餌の供給管理と消費量をリアルタイムに把握する仕組み、集糞装置の稼働管理の把握や温度・湿度・CO2などの環境情報を取得する仕組みなどがあります(図6~図8 ) 。

図6 協同ファームが実現した設備のモニタリング1(水道管のトラブル) 図7 協同ファームが実現した設備のモニタリング2(集糞設備ワイヤーの損耗) 図8 協同ファームが実現した設備のモニタリング3(各種設備の老朽化) 養豚場の現場には、ゲートウェイとしてぷらっとホーム株式会社の「Open Blocks BX1 」を設置し、3G/LTE通信を行うために「SORACOM Air 」と「SORACOM Funnel 」を利用。データ収集/可視化のツールにウイングアーク1st株式会社の「Motion Board 」を採用しました。実際に図9 のようにMotion Boardで各種数値が可視化できるところまで、わずか2週間程度で構築できたそうです。

図9 Motion Boardで制作したダッシュボードこのような仕組みで得られた情報はダッシュボードにリアルタイムに反映され、全従業員が携帯するスマートフォンでいつでも確認できます。また、LINEなどを使って、重要なアラートを通知する仕組みも構築されています(図10 ) 。

図10 LINEでの通知導入の効果

新たにIoTシステムを導入したことによって、以前は現場を回らないと確認できなかった設備の状況がリアルタイムに把握できるようになり、いち早く設備の修繕が必要な箇所を把握し対応できるようになりました。

このほかにも、水量計の情報から豚がどの時間にどのぐらい水を飲んでいるのか、いつごろから活動しているのかという情報がわかるようになったりしました。また、温度や湿度などの環境情報から、以前は従業員が見たり食べたりして管理していた豚肉の品質の変化を、環境情報の変化によって予兆に気がついたりできるようになるという副次的なメリットがあったそうです。

導入にあたっては、設置する環境に対する制約、たとえば豚舎の洗浄のために防水が必要であったり、アンモニアなどの特殊な成分が多い場所にIoTデバイスを配置するためのデバイス設計や設置で工夫が必要でした。これらについても現場でのトライ&エラーで改善していったそうです。

この事例からは、IoTシステムの構築/導入にあたって、次のような点で参考になります。

IoTシステムの導入により、実現したい目標が明確にある

事業とシステムの担当者双方がアイデアを出し合い、すぐに試す。それを繰り返し行いつつ改善する

必要な部分以外は作り込まず、既存の仕組みで利用できるものはそのまま利用し、短期間で動くものを作る

集めたデータから、副次的に別のメリットを見つけ、さらにそれを活かす

IoTシステムの導入でよく見かけるのが、明確な目標もないまま机上の設計を繰り返したり、IoTシステム自体の導入自体が目標になってしまい、ビジネスと開発が噛み合わないために効果が出ないというアンチパターンです。この事例では、関係者全員が一体となりトライアンドエラーを繰り返すことでメリットを出した良例です。いったんデータが集まる仕組みができあがると、それをさらに活用したシステム作りを継続的に行うことができるようになります。IoTシステムを構築している企業と構築していない企業とでは大きな差が生じることになります。

エンジニアが主人公になる時代

(小泉耕二)

これまでのITのサービスでは、「 ビジネスを企画する人」と「テクノロジーによって実現する人」が別の場合が多かったのですが、IoTの時代ではエンジニアでなければビジネスを生み出すことが難しい状況になります。なぜなら、実際にモノとモノをつなぎ、協働させるには、技術的なチャレンジが多く存在するからです。

やりたいことを実現するために、どのクラウドサービス、ネットワークを選択するのか、相互接続性の高い既存のサービスや製品はないかなど、多くの「実現性のある手段」を持っているエンジニアでないと、サービス開始までの時間がかかるだけでなく、無駄な投資もかさむこととなるのです。

そして、これからのビジネスは、テクノロジーのトレンドへの理解も重要です。たとえば、クラウドが流行ったからといって、すべてのことをクラウドで処理しようという考え方はナンセンスです。多くのデバイスが一気にクラウドに接続してきた場合、それらのトランザクションはどうさばけばよいのでしょうか。動画データのような重いデータは全部クラウドにあげないといけないのでしょうか。

実際にIoTのプロジェクトが増える中、こういった個別具体的な課題を解決する必要ができ、結果的にエッジコンピューティング(デバイス側での処理)に注目が集まるケースも増えてきています。

つまり、経営者にとってみれば、得意分野の技術力だけでなく、広範囲な知識と、相互接続性の高い製品やサービスに対する見識、テクノロジーのトレンドに対する先見性を持ったエンジニアがいなければ、ビジネスは立ち上がらないどころか、迷走することになるのです。

こういうと、「 やることが多くて大変だな」と思う人もいるでしょう。しかし、皆さんが、その専門性を磨きつつ、広範囲な知識と経験を持つことで、エンジニアの未来は無限大に拓けていくのです。