LINEでは独自ブロックチェーンとして

特徴的なのは、

先進的な取り組みを積極的に進めるLINE Blockchain Lab

- ――まずLINE Blockchain Labについて教えてください。

高橋:LINE Blockchain Labは2018年4月に設立された、

ブロックチェーン基盤技術やその応用サービスの研究・ 開発を行う専門組織です。2018年7月にはグローバル市場で暗号資産を取り扱う取引所である 「BITFRONT」 の前身 「BITBOX」 をオープンし、 10月にLINEが発行している暗号資産である 「LINK」 をBITBOXに上場しました。 2020年8月には国内においても暗号資産の販売所である

「LINE BITMAX」 に上場し、 さらにデジタルアセットを管理するウォレットである 「LINE BITMAX Wallet」 や、 ブロックチェーンを使ったサービスを開発するための 「LINE Blockchain Developers」 の提供を始めています。 開発は日本と韓国、

そしてアメリカの組織のエンジニアが合計で30人程度の体制で行っており、 プロジェクトによって日本のメンバーだけで開発することもあれば、 日韓共同で開発を行うケースもあります。私と高瀬が所属しているのはVMパートで、 ブロックチェーン上で実行される仮想マシンの開発に携わっています。 なおLINEは各国にそれぞれの開発メンバーを抱えていて、

プロダクトごとに体制を決める形になっています。ブロックチェーンのサービスはグローバルで展開したいという考えがあり、 日本と韓国が共同で開発することになりました。ただ暗号資産に関する法律が各国にある関係上、 それぞれの国に合わせた体制が必要であることから、 現在の形になっています。 - ――今後のロードマップについてお伺いできますか。

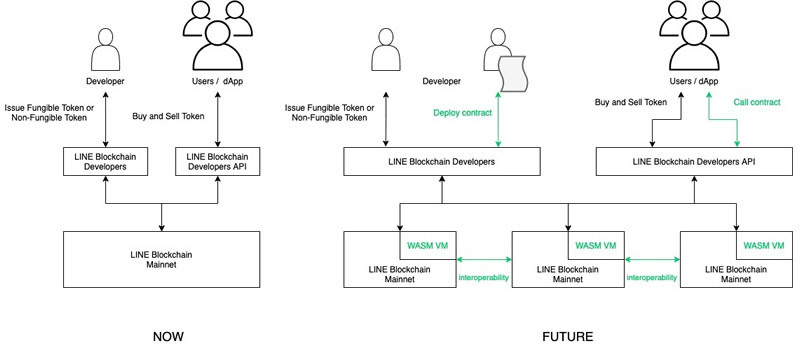

高橋:私と高瀬が関わっているVMパートで言えば、

将来的にカスタムスマートコントラクトをサポートする予定です。 現在のLINE Blockchain Developersでは、

ファンジブルトークンやノンファンジブルトークンを生成することは可能ですが、 それ以外のロジックをブロックチェーン上で実行することは現状ではできません。ブロックチェーンに携わるエンジニアであれば、 ビジネスロジックをスマートコントラクトとして開発したいというのは当然出てくるニーズだと考えており、 2021年中の実現を目指して開発を進めています。 高瀬:ブロックチェーン同士を相互接続するインターオペラビリティや、

ブロックチェーンの外で取引などを実行するレイヤー2技術の研究も進めています。ブロックチェーンに携わる中で、 LINEのブロックチェーンと相互接続したいといったニーズがあるほか、 それによってトランザクション数が増えればスケーラビリティの問題につながることから、 それらの取引をレイヤー2上で実行することで、 スムーズな取引が行えるようにするといったことを考えています。

ブロックチェーンの開発でエンジニアに求められるスキル

- ――LINE Blockchain Labでエンジニアとして働く際、

どういったことを知っておくべきかを教えてください。 高橋:知っておく必要があるのは、

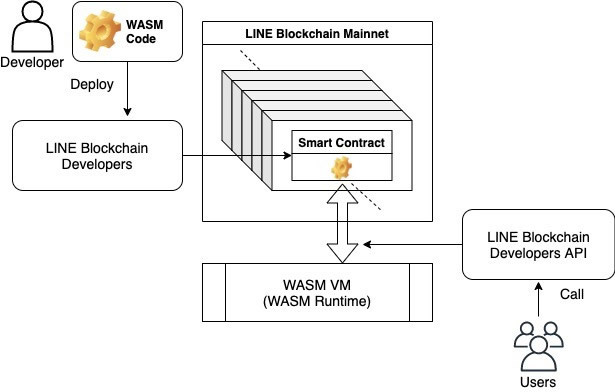

ブロックチェーン関連の開発で触れることが多い暗号やコンセンサスアルゴリズムです。また、 私たちVMパートで開発している仮想マシンは、 Ethereum (イーサリアム) で使われているEVMでなく、 WebAssembly (WASM) のRuntimeであるVMを用いてWASM形式のスマートコントラクトを実行しようと考えていますが、 これらの技術についての理解もあるといいですね。 さらにブロックチェーン関連の開発ではOSSを触ることが多いため、

OSSに関する基本的な知識も求められます。そしてブロックチェーンでは関連する技術の幅が非常に広いため、 いろいろな領域に興味を持ち、 自分で調べたり研究したりする姿勢も大切です。 - ――高橋さん、

高瀬さんはどのような経緯でブロックチェーンに携わることになったのでしょうか。 高橋:私は社会人になってエンジニアとして働き始め、

その1年後くらいからブロックチェーンを触り始めました。通常のWebアプリケーション開発などはあまり経験がなかったので、 逆にブロックチェーンの話はスムーズに入ってきました。 高瀬:私は挑戦的な領域で仕事がしたいと考え、

LINEでブロックチェーンに携わるようになりました。当初、 ブロックチェーンがどのように動いているのかなどは知らなかったので、 2週間だけ時間をいただいて自分で調べました。その後は実際に触れながら慣れていったという形です。ブロックチェーンに携わるようになって半年ほど経ちましたが、 まだまだ勉強することはたくさんあるなと感じています。 ただ半年間ブロックチェーンに携わった感想は、

ブロックチェーン全体に関して網羅的に知識がある人は決して多くないということです。さまざまな人たちが支え合い、 それぞれの強みを生かして開発を進めているので、 網羅的に知識を身に付けてからブロックチェーンに取り組むというよりも、 興味のあるところから触り始めて徐々に広げていくという考え方でいいのかなと思います。 - ――エンジニアとしてブロックチェーンに取り組む際、

つまずきやすいポイント、 気をつけておきたいポイントはありますか。 高瀬:いろいろなところにつまずくポイントはありますが、

調べて乗り越えられることが多いので、 まずはあまり意識せずに挑戦していいのではないかと思います。 そもそもブロックチェーンはこれまでコンピューターサイエンスに携わってきた人たちが考えているので、

従来の技術や基盤を継承している部分が少なくありません。私自身も当初は身構えていた部分がありましたが、 開発する人たちが使いやすいように開発することに力が割かれているため、 あまり身構えずにチャレンジしても大丈夫ではないでしょうか。

仮想マシンにEVMではなくWASM Runtime / WASM VMをLINEが選んだ理由

- ――LINE BlockchainやLINE Blockchain Developersで採用する技術は、

どのように決まるのでしょうか。 高橋:まず使いたい技術を調査し、

それをドキュメントにまとめてエンジニア間でシェアします。その上で、 取り上げた技術をLINE Blockchainで適用するとどうなるのかなどをディスカッションし、 採用するかどうかを最終的に判断します。 最終的な判断はリーダーとなりますが、

どちらかというと議論を通して技術を選定することが多い印象です。たとえば仮想マシンで言えば、 イーサリアムのEVMをLINE Blockchain上で扱う方針もありましたが、 最終的にWASM Runtimeにすることを決めました。 高瀬:最終的には実際に利用する人たちが使いやすいと考えるかどうかが大事になると思いますが、

そうした軸を正しく捉えることすら難しいのが現状ではないかと感じています。 世間ではEVMでスマートコントラクトを開発しているので、

その流れに沿ってEVMを採用すれば、 確かに現状では利用する人たちにとって使いやすいと思います。ただEVMにもいろいろな課題が見えてきているほか、 イーサリアムの中でもEVMの歴史に引きずられるのではなく、 WebAssembly RuntimeであるVMを利用していくべきといった動きもあります。こうした状況まで踏まえると、 将来に渡ってEVMが最適であるとは言い切れません。このように1本の軸を通して判断するのは難しいですし、 何らかのルールに基づいて決められる領域ではないと感じています。我々は、 より一般的でありながらBlockchainとの親和性もあるWASMに注目し、 将来性も見てWASM RuntimeをVMとして使用することにしました。

LINE Blockchain Labはエンジニアとしての好奇心が満たせる職場

- ――現時点でエンジニアとしてブロックチェーンの領域に飛び込むことで、

どういったメリットが得られると考えていますか。 高橋:誰でも先駆者になれる可能性があることだと考えています。僕は最初Javaのエンジニアとしてキャリアをスタートさせましたが、

Javaのスペシャリストはすでにたくさんいて、 そうした人たちに追い付くのは簡単ではありません。ただブロックチェーンであれば、 しっかり知識やスキルを身に付けることで先駆者になれる可能性があります。またブロックチェーンは研究開発のスピードが速く、 キャッチアップすべきことが多いためにエンジニアとして飽きることがないことも魅力ではないでしょうか。 高瀬:それまでに身に付けたスキルを生かせることも、

ブロックチェーンの領域にチャレンジする理由になると思います。ブロックチェーンの世界は極めて広いため、 エンジニアとして蓄積した経験やノウハウを生かせる領域をきっと見つけられると思います。 今まで自分でやってきたことをブロックチェーンの世界に持ち込んで新しいことにチャレンジしたい、

あるいは今の自分のスキルとブロックチェーンを組み合わせて取り組みたいことがあれば、 実際にブロックチェーンの世界に飛び込むといろんな面白いことに挑戦できると考えています。たとえばWebエンジニアであれば、 基盤技術やデータベース、 分散システムの仕組みなどに対する知識やノウハウをブロックチェーン上で生かすといったことが考えられるでしょう。 - ――その後のエンジニアとしてのキャリアを考えたとき、

ブロックチェーンに携わることにはどのようなメリットがあるのでしょうか。 高瀬:OSSから知見を得たり、

OSSのコミュニティに対してこのようにすべきだと提案するといった機会がたくさんあります。そのため、 OSSに関しての実績を積み、 知見を蓄えられることは大きなメリットではないでしょうか。 実際、

LINEではLINE Blockchainの周辺技術を将来的にOSS化したいという方針があるため、 OSSの管理などより幅広い領域について学ぶことができるのではないでしょうか。 - ――どういった人とLINE Blockchain Labで一緒に働きたいですか。

高瀬:来ていただきたいのは、

特定の領域に強みを持つエンジニアです。異なる専門領域を持つエンジニアが集まり、 議論をしたり意見を交わしたりすることができれば非常に楽しく仕事を進められるでしょうし、 お互いに切磋琢磨できるのではないかと考えています。 高橋:ブロックチェーンはデファクトスタンダードのようなものがない領域なので、

ブロックチェーンの新しい技術に興味を持ち、 自分で調べて発信する、 あるいは実装するといったことができる人と働きたいですね。 高瀬:LINE Blockchain Labには調べたことを発表する場が設けられていて、

発表する番が回ってきたときは 「発表があるので、 今週は調査に専念します」 と言えるんです。こうした取り組みにより、 自分の好奇心が満たせることに魅力を感じるのであれば、 いい職場ではないでしょうか。 高橋:直近で言えば、

WebAssemblyのRuntime開発に強みを持っている方にぜひ来ていただきたいなと思っています。我こそはと思う方は、 ぜひご連絡いただきたいです。 - ――本日はありがとうございました。