この連載はOSSコンソーシアム データベース部会のメンバーがオープンソースデータベースの毎月の出来事をお伝えしています。

[MySQL]2021年11月の主な出来事

2021年11月のMySQLの製品リリースはありませんでした。MySQLのマネージドサービスMySQL Database Serviceでは、

MySQL Database ServiceとHeatWaveの導入事例

2021年11月中旬には3つのオンラインイベントで、

Oracle Cloud Days 2021でのお客様講演

日本オラクルが主催したイベントでは以下の3つの講演でMySQL Database ServiceおよびHeatWaveの事例講演がありました。このイベントにおける講演はイベントサイトにて動画が視聴可能になっていますのでぜひご確認ください。

- 1.トヨタ自動車株式会社でのHeatWave検証事例

コネクティッドカーの普及とつながることによる利便性の向上を推進し、

新しいモビリティ社会の創造を推進する同社において、 新たなAIアルゴリズム開発の中で求められる機械学習の前処理を効率化する基盤としてMySQL HeatWaveが候補として取り上げられました。検証としては他社の分析基盤やRedisとの性能比較が行われ、 多くのテストにおいてHeatWaveが高い費用対効果を有していることが確認されたと報告されていました。 - 2.株式会社りらくにおけるAWSからのマイグレーション事例

全国で600店舗を超えるリラクゼーション店を展開する株式会社りらくでは、

セラピストや予約情報、 店舗を利用する会員の情報を管理するサブシステムが乱立していました。DBを統合してデータの一元管理することを目的にMySQL Database Serviceを導入し、 またETLツールを使わずにデータ分析を高速に実行するためにHeatWaveの採用を決めました。マイグレーションにより関連するシステムのコストは半減し、 オンラインシステムの画面表示の高速化され、 バッチ処理時間が最大で10分の1に短縮するなどの効果を上げています。 - 3.株式会社ファンコミュニケーションズにおけるマイグレーション事例

300万サイト以上に24時間365日

「アフィリエイト広告」 を提供するサービスプロバイダであるファンコミュニケーションズでは、 基幹システムをAWS RDS for OracleからOCIのAutonomous Databaseに、 分析システムをAWS AuroraからMySQL HeatWaveにマイグレーションし、 元の環境で課題となっていた性能不足を解消。さらに運用負荷の軽減を実現しました。HeatWaveを利用することでこれまで性能が課題となり実行できなかったSQLも数秒以内で返ってくる環境を利用でき、 コストの面でも予算内に収まる点を評価されていました。

db tech showcase 2021でのMySQL導入事例講演

データベースエンジニアの祭典ともいえるdb tech showcaseでは、

ASEAN Cloud Connectでのお客様講演

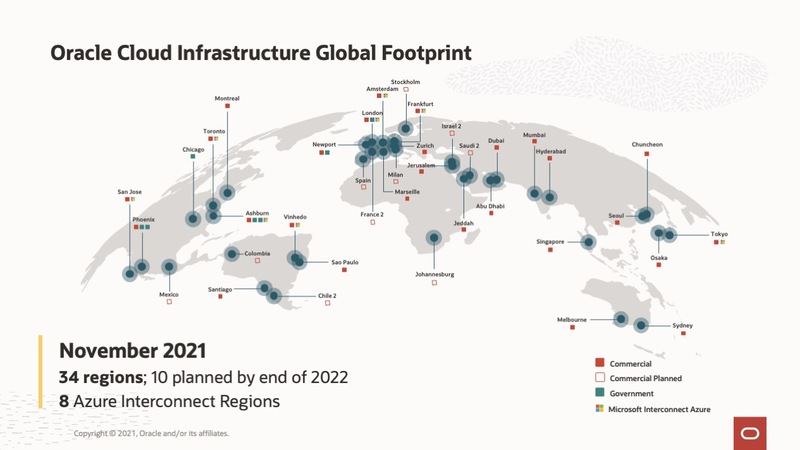

Oracle Cloud Infrastructureの33番目のリージョンとしてシンガポール・

シンガポールリージョンの開設を記念したイベントとしてASEAN Cloud Connectが開催され、

[PostgreSQL]2021年11月の主な出来事

11月は主要なイベントであるPostgreSQL Conference Japan 2021とdb tech showcase 2021が開催されましたので、

PostgreSQL Conference Japan 2021がオンサイト開催

11月12日に日本PostgreSQLユーザ会

- 商用運用ができる実践的PostgreSQL技術者の育成

PostgreSQLエンタープライズ・

コンソーシアム (PGECons) メンバである富士通Japan、 多田明弘さんによる発表です。PGEConsの技術部会の活動としてPostgreSQL自習書を作成して公開しています。PGEConsがアンケート調査をした結果、 PostgreSQLをもっとミッションクリティカルな領域に採用するための課題として、 エンジニア不足が大きな比率を占めていることを受けて取り組んだ結果です。そして、 自習する際のスタートラインとして、 データベースをゼロから学ぶのではなくて、 別の商用DBMSをある程度知っているエンジニアをターゲットとしました。 このセッションではこの自習書に記載されているノウハウの例も紹介されました。遭遇しそうな技術トラブルの対処ノウハウを、

異種DBMSでよく使う用語やノウハウと対比をすることで、 簡潔でわかりやすくなることが示されています。 - Citusを使って分散列指向データベースを作ってみよう

日本ヒューレット・

パッカード合同会社、 篠田典良さんの発表です。 「Citus」 という名称は、 AzureのHyperscaleを実現するものとして認知されている方も多いでしょう。もちろんそれは正しいのですが、 Azureでサービスとして提供されるものだけではなく、 オープンソースとしても公開されていることをこのセッションで知ることができました。したがって、 自分たちでオンプレミス環境にて構築したPostgreSQLクラスタ環境にもCitusを導入することができるのです。もちろん必要な規模のサーバ環境を用意したり、 環境構築作業を実施する必要があるので、 クラウドサービスを利用した方が手っ取り早いのはたしかでしょう。 このセッションでは、

Citusのインスタンス構成やテーブル構成がどのようになるのかの説明から、 環境構築やテーブル作成、 パーティション作成のコマンド操作などを具体例を示して解説されました。実際にCitusを使って見る際に、 今回の説明はたいへんに参考になりそうです。 - Google CloudにおけるPostgreSQLの使い方

Google Cloud 江川大地さんによる発表です。DBサーバにマネージドサービスを利用することで、

DBサーバを構築、 運用する際のインストールやバージョンアップなどいろんな作業を、 クラウドベンダにオフロードして (肩代わりしてもらって) 手間を減らすことができることが大きなメリットになります。このセッションは、 Google Cloudで提供されるマネージドデータベースサービスのCloud SQLとCloud Spannerについての、 PostgreSQL視点からの解説です。 Cloud SQLでは普通のPostgreSQLが利用できますが、

Google Cloudが提供する各種サービス、 例えばBigQueryなどとの親和性が特徴です。 Cloud Spannerは、

大規模分散処理を実現するGoogle独自のリレーショナルデータベースであり、 基本的にPostgreSQLとは別物です。このCloud SpannerにPostgreSQL互換のインタフェースが提供されました。これによってPostgreSQLで使い慣れたツールやノウハウを活用しながら、 高い高可用性を実現できるというのがアピールポイントです。今回のセッションではこれを 「Cloud Spannerの民主化」 と呼んでいました。

db tech showcase 2021はオンラインで開催

MySQLパートでも紹介しましたdb tech showcase 2021ですが、

- PostgreSQLの成長・

進化を支えるコミュニティ活動 PostgreSQLの開発コミュニティへの関わりの中で、

新メジャーバージョン14に組み込まれたり、 次期バージョン15に向けて開発が進んでいる新機能の紹介を、 富士通の岩田彩さんが発表されました。富士通はここ数年間、 プラガブルストレージ関連で開発コミュニティに貢献してきたとのこと。また、 バージョン14に取り込まれた改良点では次のような点に関わられていたようです。 -

- 外部テーブルに対する一括挿入の高速化:複数行を挿入するINSERT文を外部サーバ経由でまとめて実行させる方式で、

富士通と他の開発者が同様の方式を提案していたようです。性能を計測した中には11倍高速になったケースもあったとのこと。 - リレーションバッファ削除を最適化してリカバリ処理を高速化:効果はケースによって差があるようですが、

バージョン13で処理が遅かったケースが改善されたため、 バージョン14では全体的に安定した処理速度となる傾向のようです。 - LZ4 TOAST圧縮:本連載第71回でも報告した新機能です。従来のPGLZ方式と比較して、

新しいLZ4方式での圧縮率はやや低いか変わらないものの、 圧縮や解凍の性能ではかなりの高速化が期待できるとのことです。 - CREATE OR REPLACE TRIGGER:新しいトリガの作成や既存トリガの上書きが可能になるもので、

OracleからPostgreSQLへの移行がしやすくなります。FUJITSU Software Enterprise Postgresで実装されていた機能ですが、 コミュニティ版のPostgreSQLにも提案をして組み込まれました。 - libpqロギング:従来のPQtrace関数の出力はタイムスタンプが含まれていなかったり、

ログ出力の解析もし難かったりというデメリットがありました。これに対して、 ①タイムスタンプ出力を追加し、 ②メッセージがフロントエンドからなのかバックエンドからなのかを示すようにし、 ③プロトコルメッセージの識別子のかわりに名称を使い、 ④意味のある複数行のプロトコルメッセージを1行にまとめました。これによって処理を特定するのに時間が掛かっていた作業の効率化につながったようです。

- 外部テーブルに対する一括挿入の高速化:複数行を挿入するINSERT文を外部サーバ経由でまとめて実行させる方式で、

さらに、

- その他にも多数のPostgreSQL関連セッション

前述のように、

3日間のプログラムにはPostgreSQLをテーマにした、 または、 PostgreSQLに何らかの関連があるセッションが10本以上並んでいましたので、 残りはタイトルだけ紹介します。ちょうど新メジャーバージョン14がリリースされた直後ですので、 バージョン14関連の発表が目立ちました。筆者の独断で強引にPostgreSQL関連としているセッションも含んでいますが、 なにとぞ笑ってお許しください。 -

- EDB Postgres Advanced Server 14 登場!

BDR中心に新機能を徹底解説 - リリースされたばかりの新バージョン!

PostgreSQL 14 徹底解説 - PostgreSQLのエンタープライズ利用に最適!

富士通が培った高信頼技術を細かく解説 - オールインワンのPostgreSQLのクラスタ管理ツール Pgpool-IIのご紹介

- 商用運用ができる実践的PostgreSQL技術者の育成

(筆者注:PostgreSQL Conference Japan 2021で発表されたものとほぼ同じと思われます) - EDB、

アシスト、 デル・ テクノロジーズが共同検証~超コンパクトなDBを実現する先進のストレージ活用術 - 知っておきたい 時系列データベース TimescaleDB入門

- ビジネスエンジニアリング様に学ぶ、

Database Freedom! ~ERP製品 「mcframe」 における商用DBからのPostgreSQL対応事例~ - いよいよ登場、

Azure Database for PostgreSQL / MySQL Flexible Server - コンテナ技術で変わるデータベース運用

(筆者注:内容はFUJITSU Software Enterprise Postgres関連です) - あなたの推しDBは?

若手DBエンジニアのDR機能解説 - PostgreSQL 14 新機能検証結果報告

- Tsurugiの基礎:MVCCの本当の理解のための第一歩

- EDB Postgres Advanced Server 14 登場!

なおイベントは終了していますが、

セキュリティ修正を含むマイナーリリースが全てのメジャーバージョン9.6~14に

前々回の第74回と前回の第75回でお知らせしたように、

マイナーバージョンは主にバグ修正となりますが、

PostgreSQL 9.6はサポート終了へ

上述の9.

9.

2021年12月以降開催予定のセミナーやイベント、ユーザ会の活動

PostgreSQLの更なる活用を目指して~ PowerGres HAで実現するデータベースの高可用性セミナー

| 日程 | 2021年12月3日 |

|---|---|

| 場所 | オンライン開催 |

| 内容 | PostgreSQLは、 |

| 主催 | SRA OSS, Inc. 日本支社、 |

データ駆動型ビジネスを加速! ハイブリッドクラウドとコンテナ技術を活用したデータベース運用 -- Red Hat OpenShiftとFUJITSU Software Enterprise Postgres

| 日程 | 2021年12月3日 |

|---|---|

| 場所 | オンライン開催 |

| 内容 | ハイブリッドクラウド環境でコンテナ技術を活用するためのコンテナプラットフォームとしてRed Hat OpenShift、 |

| 主催 | 富士通株式会社 |

【PostgreSQLテクニカルウェビナー】Postgresにおけるクエリ処理

| 日程 | 2021年12月8日 |

|---|---|

| 場所 | オンライン開催 |

| 内容 | Postgresは、 このセミナーでは、 |

| 主催 | エンタープライズDB株式会社 |

MySQL 8.0入門セミナー レプリケーション編(4) MySQL InnoDB ClusterSet

| 日程 | 2021年12月9日 |

|---|---|

| 場所 | オンライン |

| 内容 | 今回のセミナーでは、 Oracle Video HubのMySQLチャンネルではMySQL 8. |

| 主催 | 日本オラクル株式会社 MySQL Global Business Unit |

【EDBウェビナー】Oracle RAC時代の終焉:Postgres-BDRによるダウンタイムゼロの世界

| 日程 | 2021年12月15日 |

|---|---|

| 場所 | オンライン開催 |

| 内容 | BDR |

| 主催 | エンタープライズDB株式会社 |

Oracle Developer Days 2021

| 日程 | 2021年12月17日 |

|---|---|

| 場所 | オンライン開催 |

| 内容 | Oracle テクノロジーの最新情報を入手し、 |

| 主催 | 日本オラクル株式会社 Developer Marketing |

Apache Cassandraトレーニング 基礎編/運用編

新春恒例!MySQL 8.0入門セミナー パフォーマンスチューニング編2022

| 日程 | 2022年1月13日 |

|---|---|

| 場所 | オンライン |

| 内容 | 新春恒例のMySQLのチューニングセミナーは2022年も開催! |

| 主催 | 日本オラクル株式会社 MySQL Global Business Unit |

オープンソースカンファレンス 2022 Online/Osaka

| 日程 | 2022年1月29日 |

|---|---|

| 場所 | オンライン開催 |

| 内容 | オープンソースカンファレンスは、 |

| 主催 | オープンソースカンファレンス実行委員会 |