すでに始まったPOP

(Protocol Oriented Programming)の時代

今回はいよいよ懸案のProtocol Oriented Programmingについて解説します。

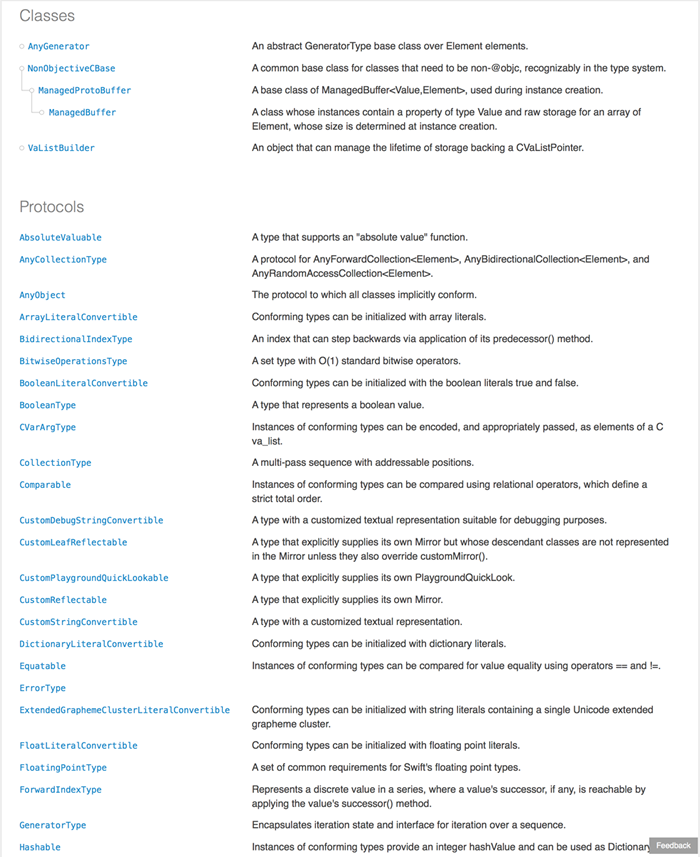

Swift Standard Library

Classが少ないのです。たったの5つ。しかも1つは継承でつながっているので実質3つ

それに対してStructとEnumとProtocolはどっさりあります。これは何を意味するのか?

SwiftにおいてClassというのはあくまでもObjective-Cの遺産を活用するためのものであって、

ClassとStructやEnumの違い

それを理解するためには、

Classは継承できるが、

class ClassV1 {

var x = 0.0

init (x:Double) {

self.x = x

}

}

class ClassV2 : ClassV1 {

var y = 0.0

init (x:Double, y:Double) {

super.init(x:x)

self.y = y

}

}

class ClassV3 : ClassV2 {

var z = 0.0

init (x:Double, y:Double, z:Double) {

super.init(x:x, y:y)

self.z = z

}

}

var cv3 = ClassV3(x:1, y:2, z:3)なぜ継承できないのか? 参照型であるClassと異なり、xにアクセスするには親クラスの親クラスまで参照をたぐらなければなりません。sizeofValue(cv3)はポインターのサイズである8。Classのインスタンスであれば、

これに対し、

struct StructV3 {

var x = 0.0, y = 0.0, z = 0.0

init (x:Double, y:Double, z:Double) {

self.x = x

self.y = y

self.z = z

}

}

let sv3 = StructV3(x:1, y:2, z:3)ここでsizeofValue(sv3)は、Doubleのきっかり3倍である24。確かに実体を持っています。StructやEnumは、

「えー、

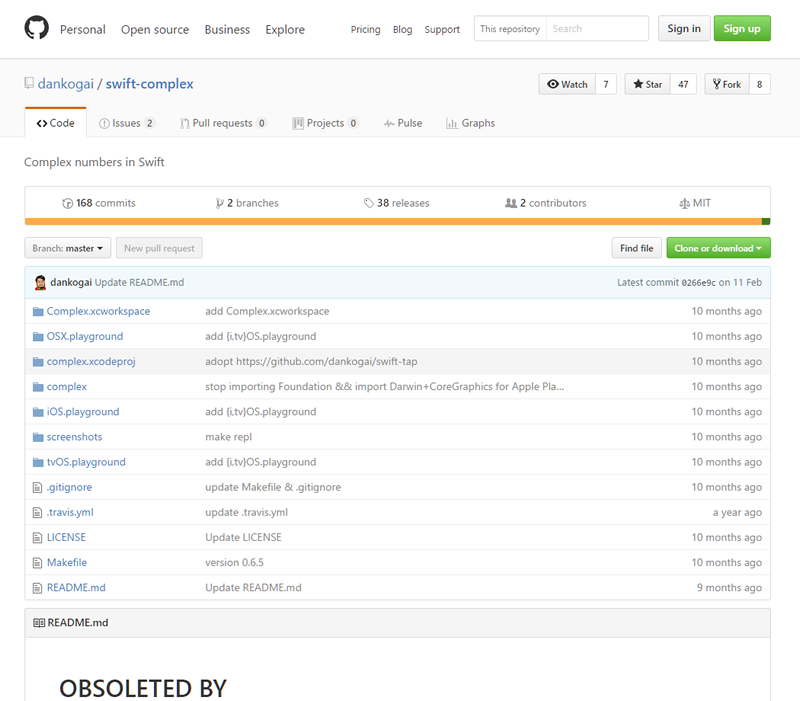

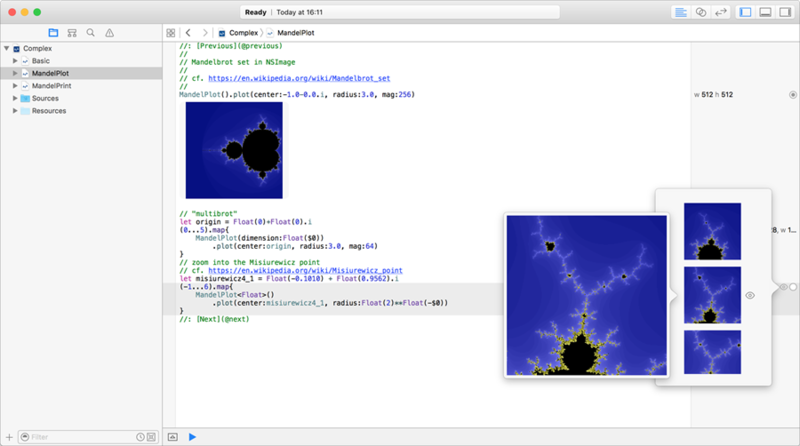

でも、 それを可能にするのが、 論より証拠。実例を見てみましょう。[swiftcomplex]というgithub projectがあります。Swiftの演習用に筆者がずっと書いてきたものですが、 要は複素数を使うためのライブラリです。使い心地はRubyであれば、 Pythonであれば

したときにとてもよく似ています。余談ではありますが、 そのまま遊べるように、 で、 では実際に見てみましょう。500行ちょっとしかないので全部掲載したいところですが、 まず、 というのをSwift語で書き下しただけです。 で、 とすでに ここまではSwift 1の時代からあったのですが、 ご覧のとおり、 Protocolといういうのは、 実際Swift 2では、 ではいよいよ リスト4は見てのとおり、 ところで賢明な読者は、 うまいこと、 まず、 そしてこれをProtocol Extensionで拡張します 要するに、 そうしたうえで、 つまり複素数の要素が あとは、 共役 次に"cmath” 「博士の愛した数式」 というわけで弾言します。総称関数とプロトコルを制するものが、 とはいえ、 あと、 それにしても、 2022年8月18日発売実践例

require 'cmath'

include cmathfrom cmath import *

→Playground

→OS XやiOSだけでなく、

public protocol ArithmeticType:

AbsoluteValuable, Equatable, カ

Comparable, Hashable {

// Initializers (predefined)

init(_: Int)

//// [中略]

init(_: Double)

init(_: Float)

init(_: Self)

// CGFloat if !os(Linux)

#if !os(Linux)

init(_: CGFloat)

#endif

// Operators (predefined)

prefix func + (_: Self)->Self

prefix func - (_: Self)->Self

func + (_: Self, _: Self)->Self

func - (_: Self, _: Self)->Self

func * (_: Self, _: Self)->Self

func / (_: Self, _: Self)->Self

func += (inout _: Self, _: Self)

func -= (inout _: Self, _: Self)

func *= (inout _: Self, _: Self)

func /= (inout _: Self, _: Self)

}

extension Int : ArithmeticType {}ArithmeticTypeに準拠public extension ArithmeticType {

/// self * 1.0i

public var i:Complex<Self> カ

{ return Complex(Self(0), self) }

/// abs(z)

public static func abs(x:Self)->Self { カ

return Swift.abs(x) }

/// failable initializer to conver the type

/// - parameter x: `U:ArithmeticType` カ

where U might not be T

/// - returns: Self(x)

public init?<U:ArithmeticType>(_ x:U) {

switch x {

case let s as Self: self.init(s)

case let d as Double: self.init(d)

case let f as Float: self.init(f)

case let i as Int: self.init(i)

default:

return nil

}

}

}42.とかと書くと(0+42.になるのは、ArrayだけではなくSequenceに準拠する型であればすべて.mapや.reduceが使えるようになったのですが、Complexを見てみましょうpublic struct Complex<T:ArithmeticType> : Equatable, CustomStringConvertible, Hashable {

public typealias Element = T

public var (re, im): (T, T)

//// [中略]

}ArithmeticTypeに準拠したTによる総称型です。1+1.はComplex<Int>、1.はComplex<Double>になるわけです。.absや偏角.argがないことに気づかれるかもしれません。これらは複素数自体がComplex<Int>、ArithmeticTypeの要件をすべて満たす上位互換Protocolを1つ追加しますpublic protocol RealType : ArithmeticType, FloatingPointType {

static var EPSILON:Self { get } // for =̃

}extension RealType {

/// Default type to store RealType

public typealias Real = Double

//typealias PKG = Foundation

// math functions - needs extension for each struct

#if os(Linux)

public static func cos(x:Self)-> Self { return Self(Glibc.cos(Real(x)!))! }

//// [中略]

#else

public static func cos(x:Self)-> Self { return Self(Foundation.cos(Real(x)!))! }

//// [中略]

#endif

}Glibc、Foundationからごっそり持ってくるわけです。ちなみにProtocol Extensionと型のExtensionで同名の識別子がある場合、Floatに関してはいったんDoubleに変換してFloatに戻すのではなくFloatのままで計算するためにcosfなど末尾にfがついた関数を使いたかったので、extension Floatで上書きしています。extension Complex where T:RealType {

public init(abs:T, arg:T) {

self.re = abs * T.cos(arg)

self.im = abs * T.sin(arg)

}

/// absolute value of self in T:RealType

public var abs:T {

get { return T.hypot(re, im) }

set(r){ let f = r / abs; re *= f; im *= f }

}

/// argument of self in T:RealType

public var arg:T {

get { return T.atan2(im, re) }

set(t){ let m = abs; re = m * T.cos(t); im = m * T.sin(t) }

}

/// projection of self in Complex

public var proj:Complex {

if re.isFinite && im.isFinite {

return self

} else {

return Complex(

T(1)/T(0), im.isSignMinus ? -T(0) : T(0)

)

}

}

}RealTypeに準拠してある場合にのみ、.absや.argを追加するということがSwift 2で可能になったのです。/はこんな感じ。public func / <T>(lhs:Complex<T>,

rhs:Complex<T>) -> Complex<T> {

return (lhs * rhs.conj) / rhs.norm

}.conjとノルム.normは、Complex<T>であれば必ず持っているので、public func exp<T:RealType>(z:Complex<T>)

-> Complex<T> {

let r = T.exp(z.re)

let a = z.im

return Complex(r * T.cos(a), r *

T.sin(a))

}e ** (x+y.そのままですね。ただしcosでなくてT.と書いています。RealTypeのProtocolでpublic static func cos(x:Self)->Selfとなっているものを指定しています。なぜメソッドではなく型関数(static method)かというと、.cosまで補完されてしまってちょっと驚きなのです。Rubyistsなどからするとちょっと残念かもしれませんが。Todo

importFoundationできるのに、#ifを書かずに済ませたいのに……。本誌最新号をチェック!

Software Design 2022年9月号

B5判/

定価1,342円

MySQL アプリ開発者の必修5科目

不意なトラブルに困らないためのRDB基礎知識

OSSソースコードリーディングのススメ

企業のシステムを支えるOSとエコシステムの全貌

今さら聞けないSSH

MySQLで学ぶ文字コード

新生