昨年末から本年初頭にかけて、立て続けにライフログ関係の取材を受けていました。朝日新聞の2012年1月9日刊に掲載されたり、NHKの『クローズアップ現代』で2012年4月9日に放送されていたりしました。取材を受けるときには、これまでの研究をある程度コンパクトにまとめて紹介する必要があります。これはやや悩ましいところですね。

ライフログシステムと読書のデジタル化

この連載で気にしてきた(比較的デモしやすい)テーマのひとつは、「読書のデジタル化」です。本の情報に関しては「(書評や書店で)本の情報を入手する~情報を分析/活用する~本を入手する~読書する~本を活用する」のような流れを考え、それぞれを別々のシチュエーションと考えて処理をすることができます。

それぞれの行動の典型的なパターンは次のようなものです。

(1)(書評や書店で)本の情報を入手する

現在どのような本が流通していて入手可能かを知ります。筆者がもっとも信頼を寄せているのは、東京神田神保町の東京堂書店の平棚です。かれこれ28年くらい通っています。ほかにも書店の店頭、書評、新聞の広告、電車の中づり、Web、アマゾンなどを使って情報を入手しています。

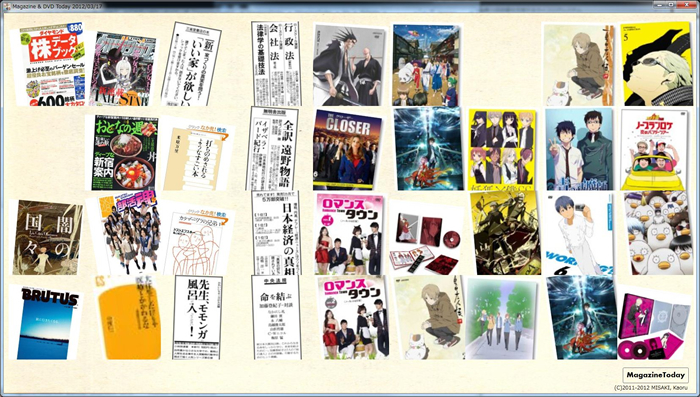

最近、「(書評や書店で)本の情報を入手する~情報を活用する」というところで、『MagazineToday』や『DVDToday』という新規のシステム開発を行っています。『MagazineToday』や『DVDToday』ではタイミングよく新刊を表示してくれます。

『MagazineToday』『DVDToday』

タイミングよく新刊を表示するシステムです。

タイミングよく新刊を表示するシステムです。

(2)情報を分析/活用する

入手可能な本について、どのように入手したらよいか、読むべきかどうかなどを判断します。その著者のデータベース、適当なページ(立ち読み)、書評の内容などを参照します。

(3)本を入手する

本を購入します。入手困難な場合や、新刊である必要のない場合には、図書館や古書店なども利用します。書店で新刊を見る場合、(1)~(3)までは同時になることもあります。

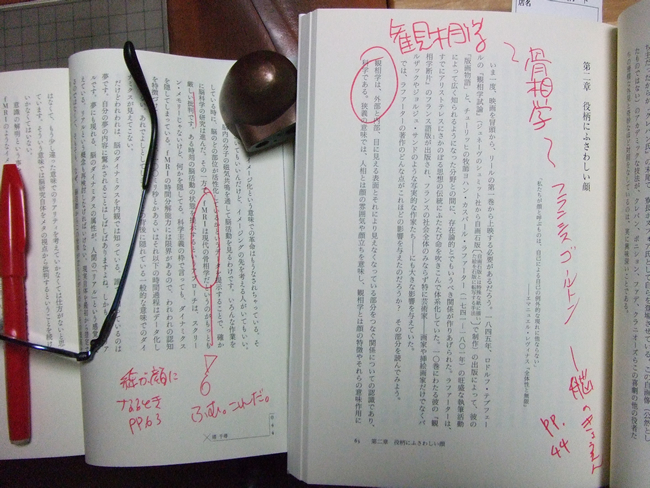

(4)読書する

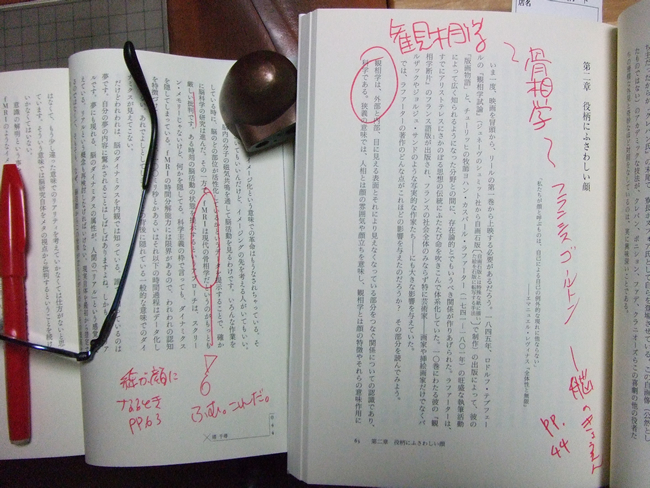

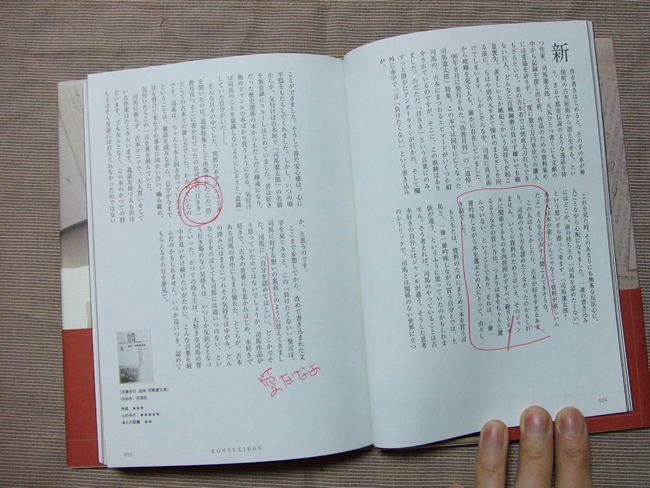

本の内容と対話しながら読みます。自分の考えと同じところ、異なるところ、これまでに知らなかった知識の修得、感銘を受けたところなどを考えながら読みます。入手した本の場合には、『第59回 背表紙と赤字で見る電子化書籍』の赤字ページ表示システムで活用できるように、書籍のなかに赤字を入れてしまいます。読書のデジタル化以前には、この「読書する」ステージを、読書のうちのもっとも大切なものだと考えていました。

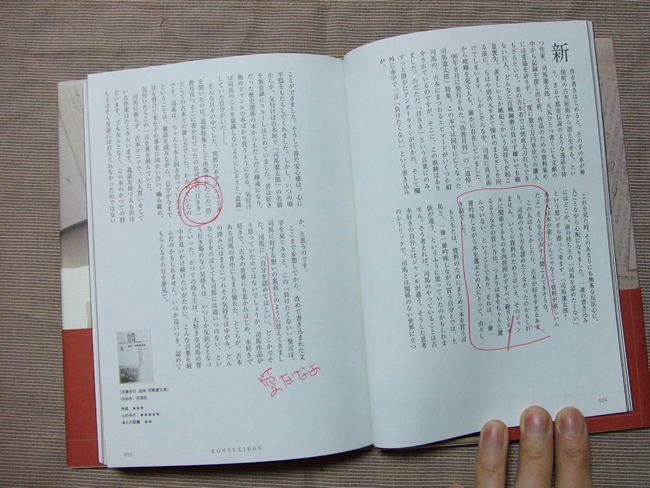

本を読みながら赤字を入れていく

かつては本を汚したりすることができなかったのですが…。変われば変わるものです。

かつては本を汚したりすることができなかったのですが…。変われば変わるものです。

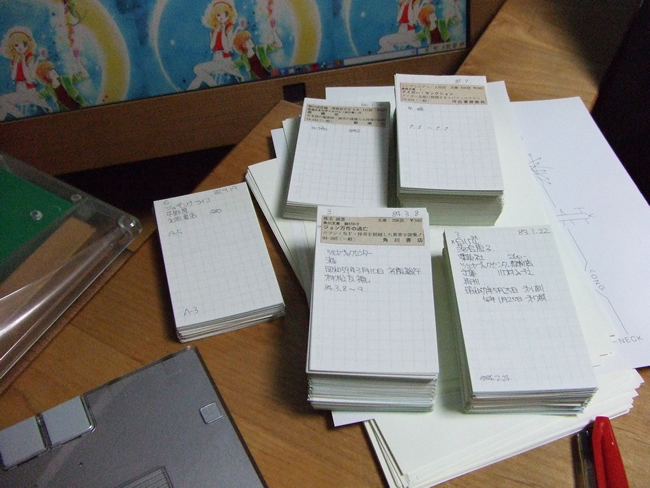

(5)本を活用する

筆者の考えを咀嚼して自分のものにしたり、読書したところを抜き出したり、デジタル化して再利用したりします。デジタル化以降は、この活用のステージの比重が高まってきていることを感じます。

本を一度読むだけでなく、さまざまなタイミングで振り返ることが、読書のデジタル化によって容易になったためです。『背表紙システム』や『赤字表示システム』は、ここに役立ちます。

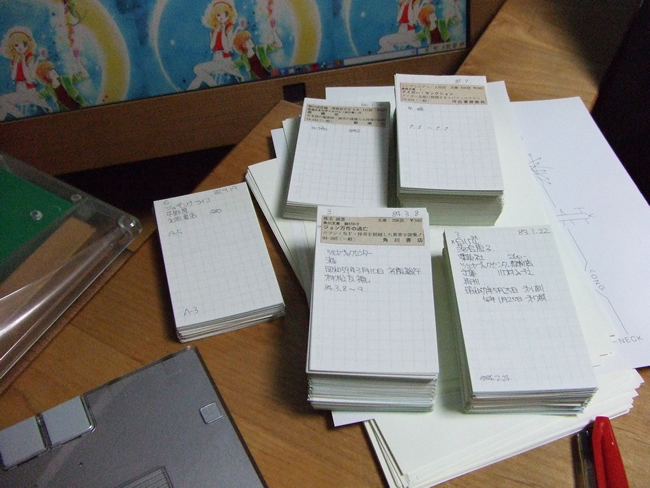

かつて使っていたカードによる活用システム

名刺サイズのカードに、さまざまな情報を抜き書きして活用していました。いまはこれをすべてデジタル化しつつあります。

名刺サイズのカードに、さまざまな情報を抜き書きして活用していました。いまはこれをすべてデジタル化しつつあります。

赤字と痕跡

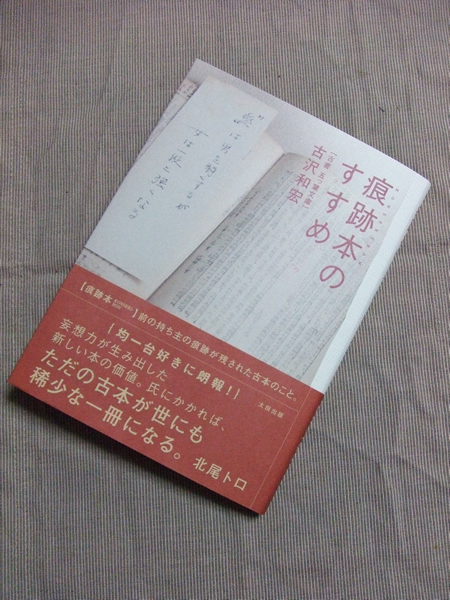

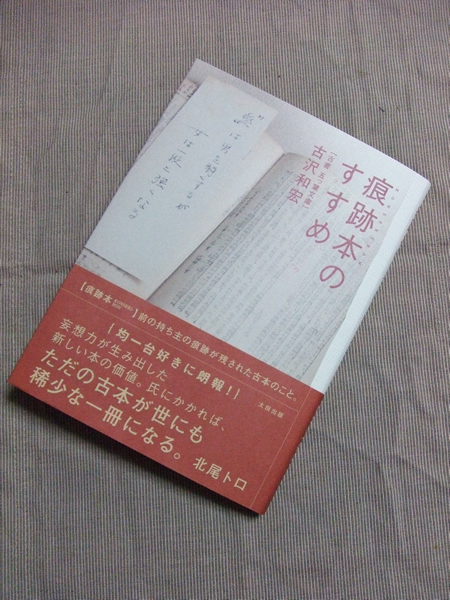

本を汚すといえば、話題になっていたのが『痕跡本のすすめ』(古沢和宏著、太田出版)です。「痕跡本」とは、書き込みや破れ、挟み込みなど、前の持ち主の痕跡のある本です。

『痕跡本のすすめ』古沢和宏著、太田出版

古書を「痕跡本」というコンセプトで再定義した意欲的な本です。

古書を「痕跡本」というコンセプトで再定義した意欲的な本です。

ふつう、書き込みがある本は、新古書系の古書店には並ばないものですが、古沢さんはそこに価値を見いだして、楽しもうとしています。「本に残された痕跡は断片的なパズルのようなもので、それを読み解くことは、まるで様々なヒントを元に、隠された謎を解き明かす、推理小説を読むのと似ています」(pp.5)という楽しみかた。

ここには生活全体をログしていってそこからなにかを読み取ろうとするライフログと、共通する価値感をもつ気がします。

増えてきた背表紙システム

『第44回 デジタル書籍の背表紙』で取り上げた『背表紙システム』コンセプトは、その後筑摩書房で類似のシステムを発見しましたが、2012年3月には日経新聞社でも同様のシステムを見つけました。

増えてきた背表紙システム

雑誌や面差しは表紙を表示しています。

雑誌や面差しは表紙を表示しています。

背表紙コンセプトは、次第に増えていくのかもしれません。たしか日本の出版社は4,000社を超えていたかと思いますので、すべてをリサーチはできませんが、この背表紙システムコンセプトがスタンダードになるといいなと思っています。