企業活動において関心の高い「システム運用」。前回はソフトウェア資産の最適利用について解説しました。第7回は、環境への取り組みで欠かせないグリーンITの実現について解説します。

環境への取り組み

企業は社会の一員として果たすべき役割に応えていかなければなりません。

自然保護や地球温暖化対策など、環境経営の必要性が問われる中、環境に配慮したITシステムへの取り組みとしてグリーンITが注目されています。グリーンITの実現に向けて「装置・部品レベル」「運用レベル」「ビジネススタイルレベル」からなる3つのレベルにわたる総合的な取り組みについて説明します。具体的には、省電力のサーバやパソコンの採用推進、こまめにサーバやパソコンの電源を切るなどの運用推進、電子化によるペーパーレス化の推進がこれに当たります。

表 グリーンITの総合的な取り組み

| レベル | 内容 |

|---|

| 装置・部品レベル | 省電力パソコン/サーバ/ストレージ |

|---|

| 高効率冷却システム |

| サーバ仮想化 |

| 各種センサ |

| 運用レベル | パソコン/サーバ電源管理 |

|---|

| システム構成最適化 |

| 空調・照明制御 |

| 最適データ配置 |

| ビジネススタイルレベル | ペーパーレス化 |

|---|

| 遠隔会議 |

| 生産・物流最適化 |

| オンラインコラボレーション |

| テレワーク |

省電力システム運用の課題

たとえば、省電力システム運用では日常のパソコン利用による電力消費量を削減するため、一定時間以上何も操作がなければパソコンを休止状態にして電源を切るようにします。しかし、全体で数百台以上のパソコンを保有する企業において、こうした方針に従って全社員が正しくパソコンを操作してくれるとは限りません。同様に、多くのサーバを保有している企業も同じ課題を抱えています。

パソコンの電源管理に限らず、グリーンITに関する方針を全社的に確実に適用していくためには、企業のIT環境を構成する各機器の状態を監視し、方針に沿った運用をするための仕組みが必要です。

パソコンの電源管理

多くのパソコンを導入している企業では、さまざまな機種やメーカのパソコンが混在しています。このため、常に変化するパソコンの構成を正確に把握することが基本です。これにより無稼働のパソコンの撤去や、利用頻度の高いパソコンについては省電力パソコンの導入や再配置を行います。合わせて、リモートでの電源オン/オフの活用やパソコンの設定変更を中央から行い、利用者任せにしない電源管理を行います。

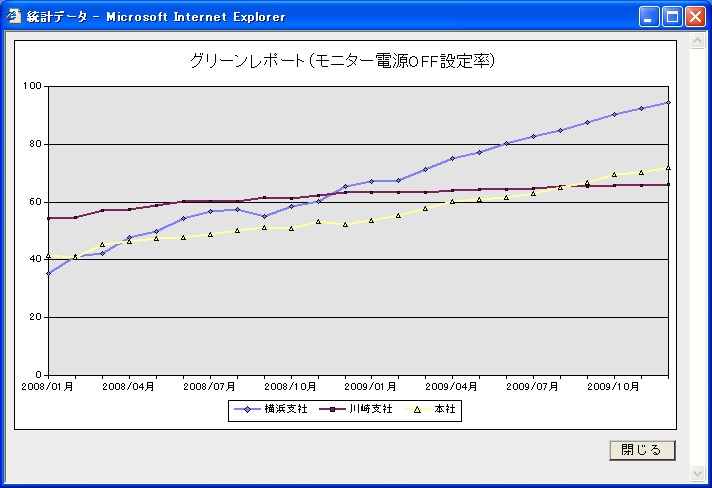

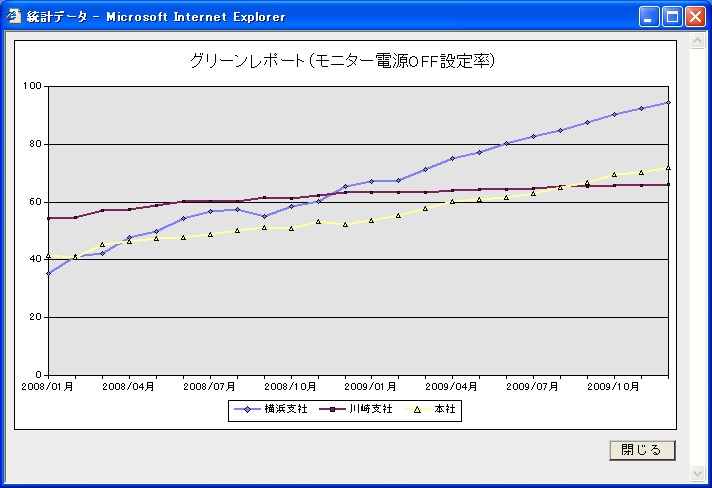

図 JP1における電源OFF設定率の画面例

サーバの電源管理

業務に応じた電源オン/オフを行う

サーバにおいても電源オン/オフを行います。この場合、時間到達による電源管理か業務と連動した電源管理を行います。たとえば、朝は業務の開始時にサーバの電源をオンにして、1日の業務が終了した時点でOSなどの停止と電源オフを行う運用にします。

サーバの稼働台数をこまめに制御する

CPU利用率やメモリーの空き領域を常に監視し、業務量に応じて稼働サーバ数をダイナミックに変化させます。つまり、常に最大構成ですべてのサーバの電源を入れた状態でスタンバイすることなく、業務量に応じたサーバ数をアクテイブにします。

適切な温度管理を行う

昨今採用の増えているブレードサーバの運用で問題になるのが空調の電力消費です。ブレードの実装技術が高まり、高密度化にともなって発熱量も高くなっています。このため、ブレードサーバ全体の発熱抑止、すなわち空調の電力消費にも配慮が必要です。特に稼働率の高いブレードが隣り合わせになった場合はこれらの稼働ブレード間の距離を離すことで発熱を平均化することが出来ます。発熱を平均化することで、冷却に要する電力消費を控えます。このような場合、運用をルール化して熱センサと連動した稼働ブレードを隣り合わせにしない再構成の自動化を図ります