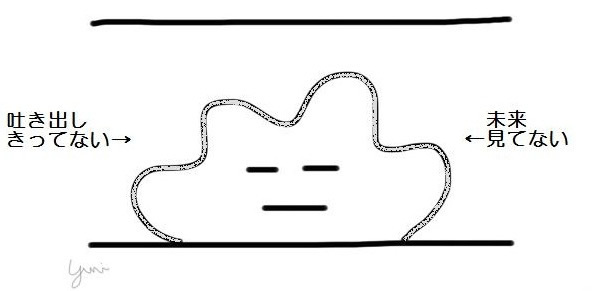

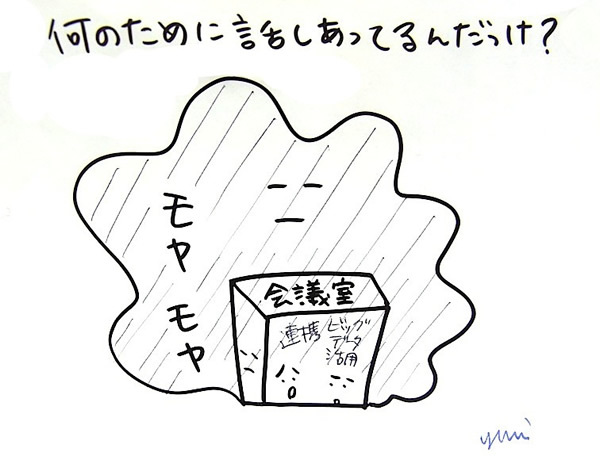

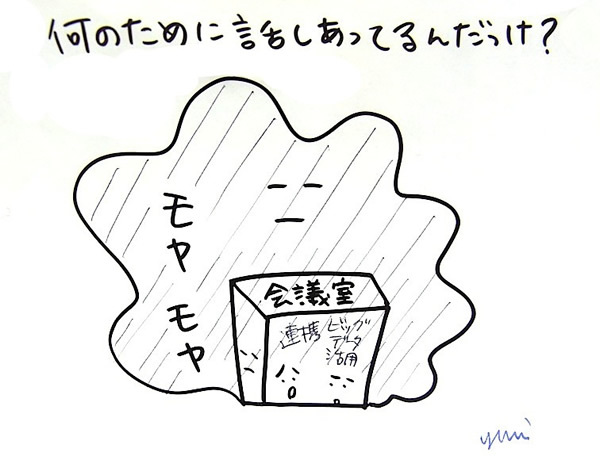

話し合っているのかを見失っています。会議の最中によくこういった声も聴こえてきます。

- 「ところで今、我々はどこに向かって議論しているんだっけ?」

- 「どうしてこの話をしているんだっけ?」

話し合いが迷走すること自体は、悪いとは思いません。よく見える「今」や「過去」に目が向きやすいのも自然です。未来を描く難しさはどこも同じです。でも、だからこそ「何のために」我々は議論しているのかという原点を思い出すことが、とても大事になってきます。

- 「何のために」連携したいのか(a)

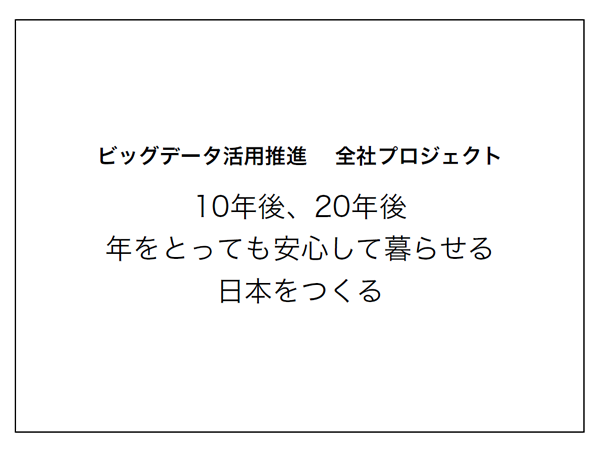

- 「何のために」ビッグデータを活用したいのか(b)

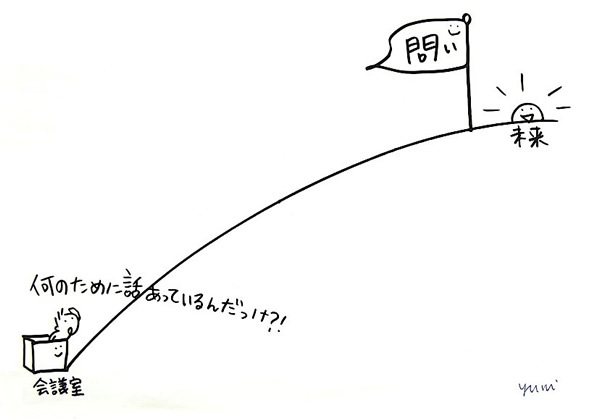

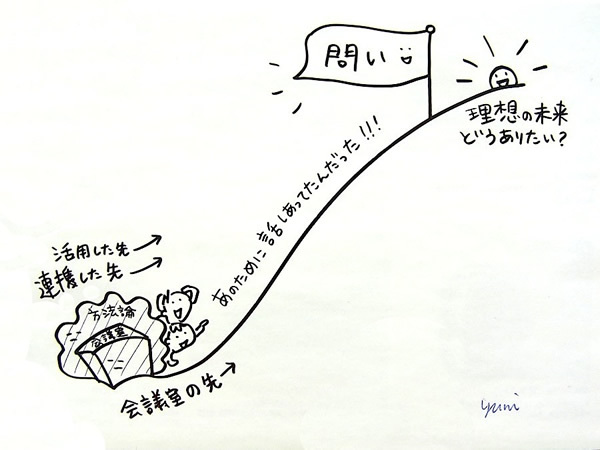

我々は「何のために」あえて時間を割いて、仲間と集まって話し合っているのか。それは大きな視点でとらえれば「未来のため」。それも明るい未来のためです。

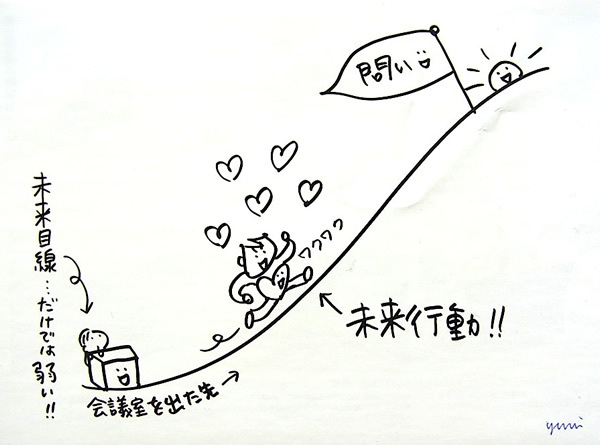

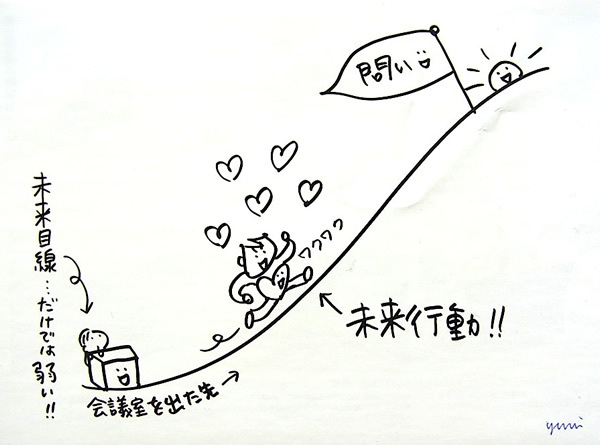

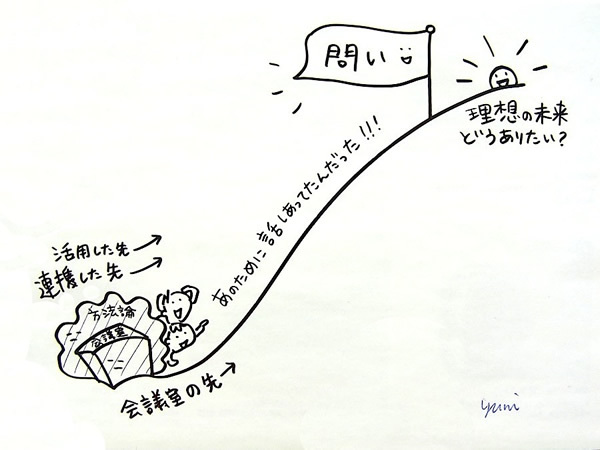

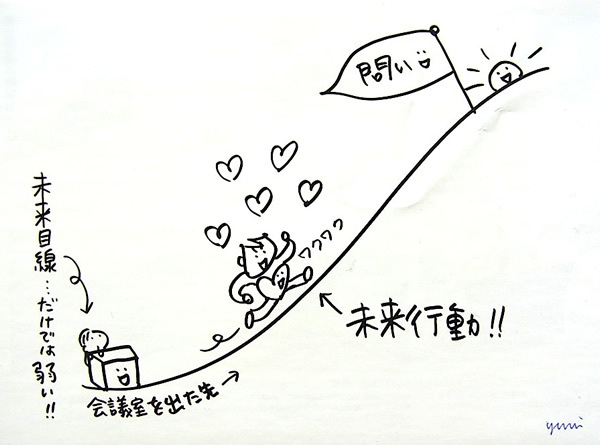

それならば[未来]から何度も[問い]かけて、みんなの目線を常に[未来]に向けさることが、結果として近道になります。

[未来]に目を向けるキッカケを何回もつくるうちに、議論が迷走しても自分たちで軌道修正できるようになる。その積み重ねが、[未来]に最短距離で進めるようにしていきます。

4)[未来からの問い]がないとどうなるか―2

[未来からの問い]がないと、視野が狭くなる。可能性が見えなくなる。

「未来目線になれる問い」を立てましょうと伝えると、よくこうも言われます。

- 「3年も先のことなんて参加者は考えられないよ」

- 「半年後のこともわからないのに10年後なんて実感が湧かない」

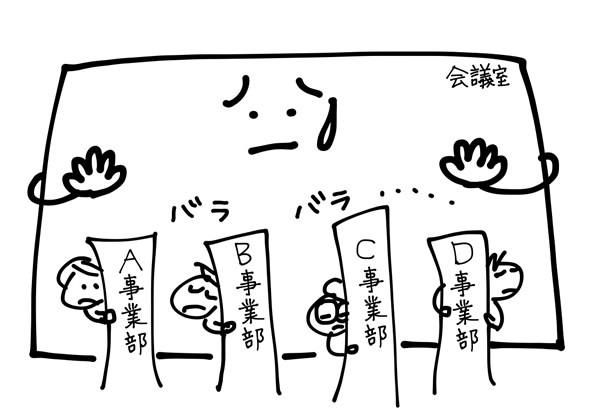

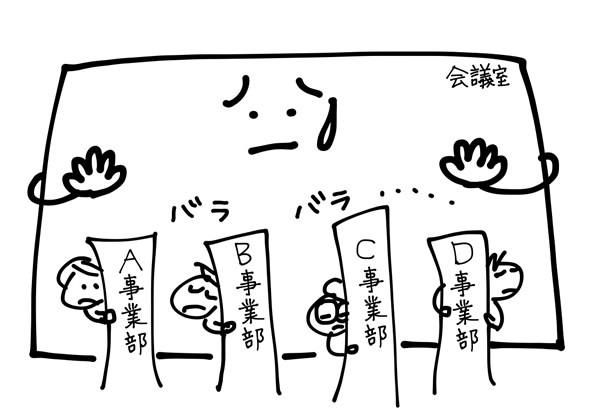

しかし目線を未来ではなく、「今月」や「今週」と手前に置けば置くほど、じぶんが今守らなければいけないものから離れられなくなります。たとえば先ほど例に挙げた会議も、以下のような状態に陥りました。

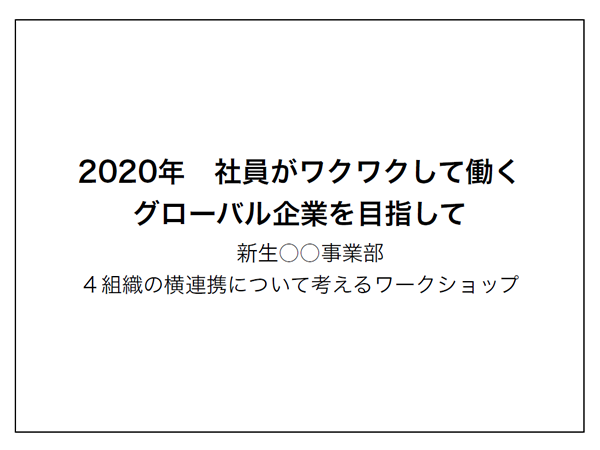

- 長期視点に立たないまま「議題:新生○○事業部 4組織の横連携」を議論しても、現場から聴こえてくるのは「そもそもどうして連携しないといけないの?」「各組織はそれなりに売上は上げている」「連携と言われても何をどうしたら…」という声。(a)

- 「ビッグデータ活用推進」に全社各部門からメンバーを募っても、未来を見据えていない限り、参加者はじぶんの部門の目の前の利益になる話にしか興味がない。結果、一向に新しいものは生まれてこない。(b)

短期的視野のままでは、じぶんの部門や組織の利害を手放せず、いつまで経っても新しい会話も発想も生まれてきません。

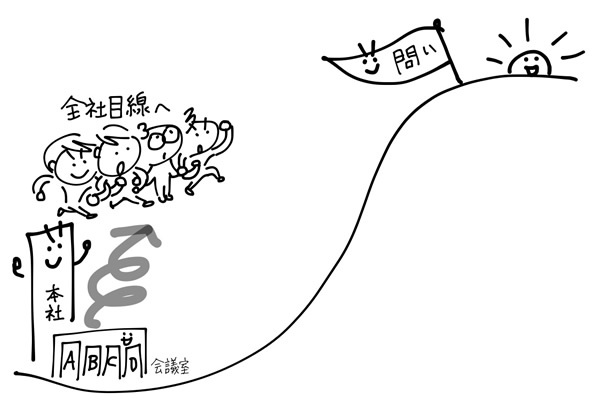

[未来からの問い]があると、視野が広がる。可能性が見えてくる。

そこで[未来からの問い]という旗を立てると、参加者の顔が、目線が上がります。

目線が上がるということは、自分の立場から抜け出せて、全体を見渡し、長期的な視点に立てるということ。自分を取り巻くいろんな立場の人たちを俯瞰できるようになります。

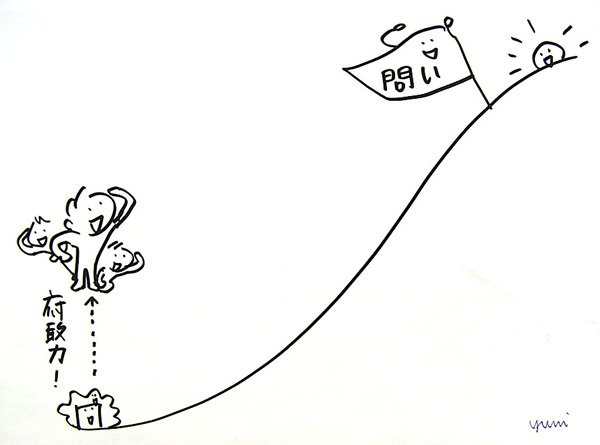

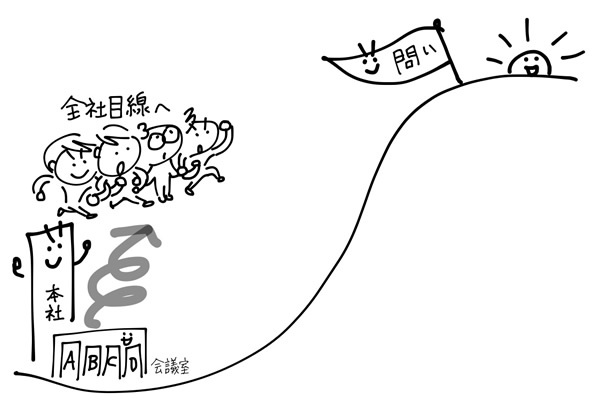

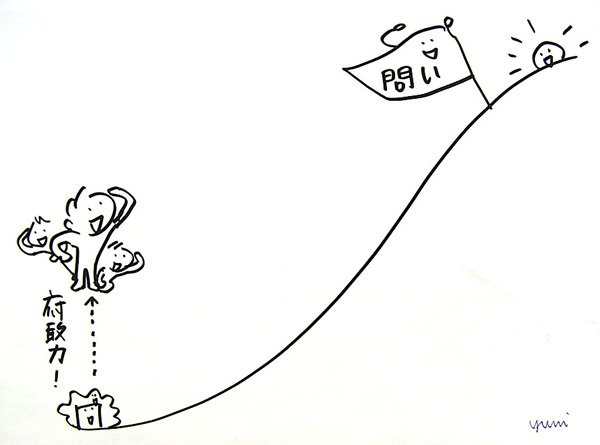

するとようやく自分の事業部の利益や自分の役割を手放して、全社目線に立って「本来のあるべき姿 to be」を語り合うことができるようになるのです。[未来]から何度も[問い]かけるということは、参加者の「俯瞰力」を上げていく作業でもあります。

参加者自身が「未来」を見据えて、目線を高くして、「俯瞰」できるようになると、自ずと未来への行き方は1つではないことも見えてきます。そして、いくつも選択肢がある中で、どの道を辿るかという選択に、その会社らしさも見えてきます。

5)[未来からの問い]の一文にこだわる

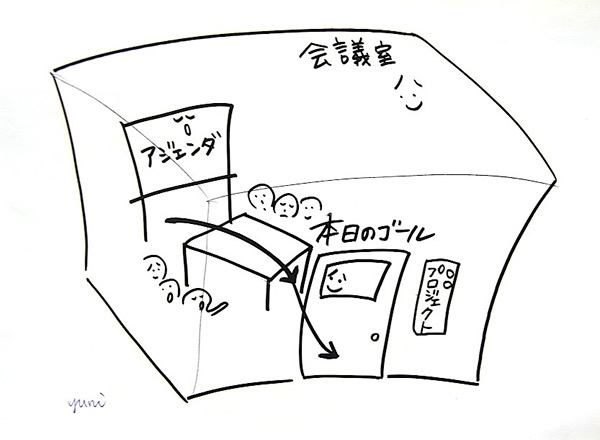

今日の会議は「何のために」議論しているのか。ゴールの焦点をどこに置くかが大事になります。

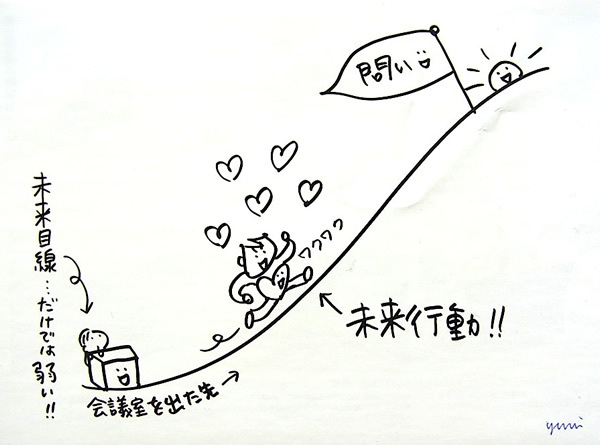

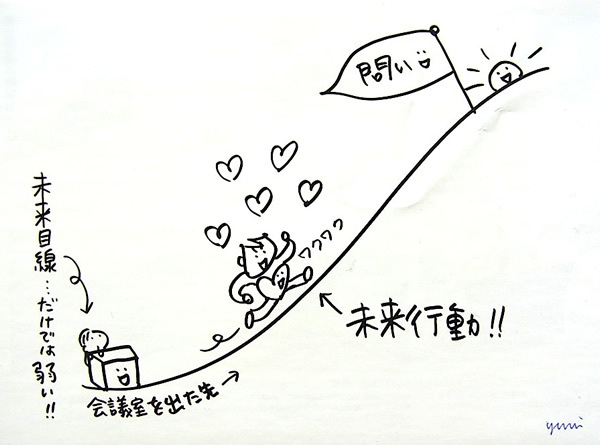

- 「会議の終了時点」に留めるのか(会議室を出たら忘れてしまう)。

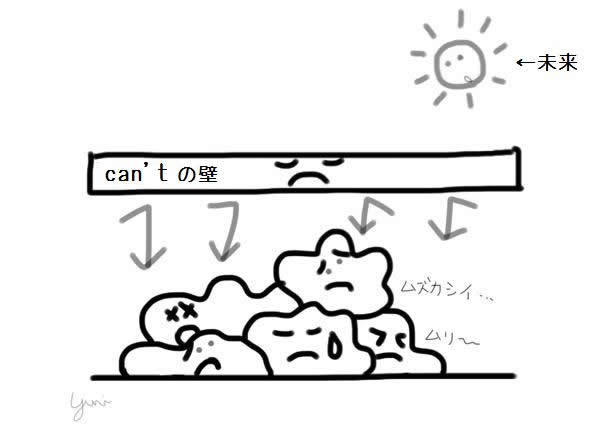

- 「目線は未来に向いているが、居るところはcan'tの壁を越えない現在の延長線上」にするか。

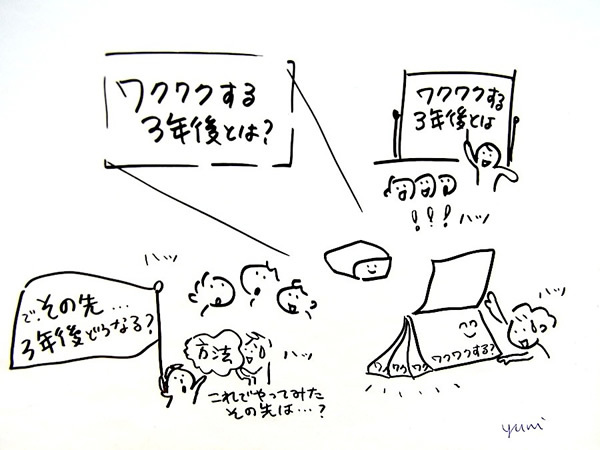

- 「今居る場所とはまったく違う、ワクワクする未来」に置くか。

それらは[問い]という初期設定次第で決まります。同じメンバー、同じテーマでも、[問い]次第で聴こえてくる発言はまったく変わってきます(描ける絵巻物もまったく変わってくる)。

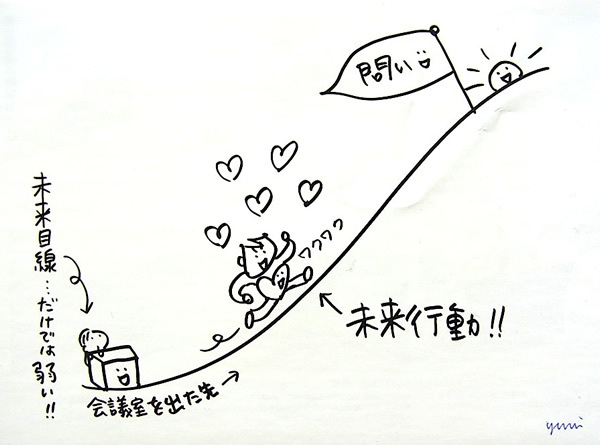

わたしは、どうせ同じ時間を費やすなら、会議が終わった後に「参加者に[未来行動]が起きたかどうか」で、会議の本当の効率の良さをはかりたいと思っています。それを問えるのが[未来からの問い]です。

そんな[問い]の一文づくりは、とても大事です。実際、会議を主催する側のみなさんは、前日ぎりぎりまで、こだわって唸って創っているほど大事な一文です。

そこで実際、[問い]をつくるとき、いつも主催者にお願いしていることが2つあります。これだけは外さないでほしいという2つです。

まず1つめは、安全設計にも書いたとおり「未来目線になれる」言葉選びです。

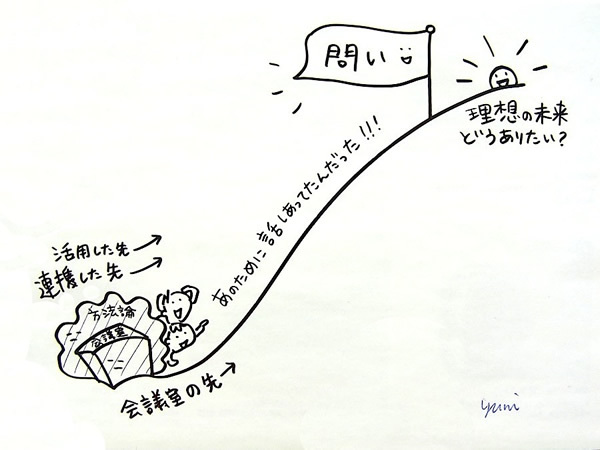

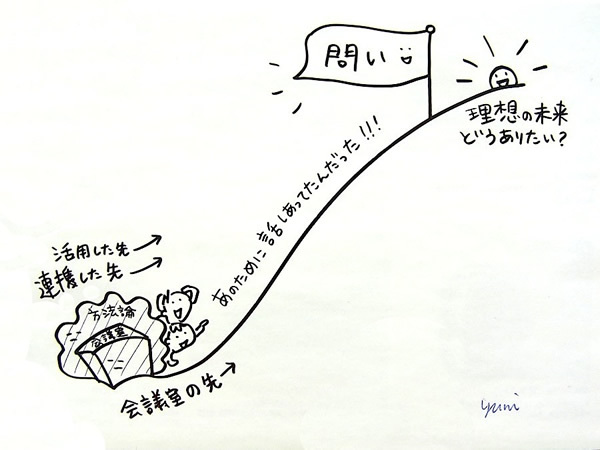

参加者の目線を向けさせたい未来とは、会議室を出た先にある、明日、明後日、半年後、1年後、5年後、10年後です。先ほどの例に当てはめてみると、次のような事柄です。

- 連携した先に、どんなことを実現したいのか。そのありたい状態や行動とは。(a)

- ビッグデータを活用した先で、だれをどう喜ばしたいのか。(b)

参加者の目線を向けさせたいのは、目の前の方法論や課題ではなく、その先です。まだ良い方法論はわからないけれどそれを実行した先にある、ありたい姿やシーン。それらを思い浮かべたくなる[問い]を立てることが「未来目線になれる」状態です。

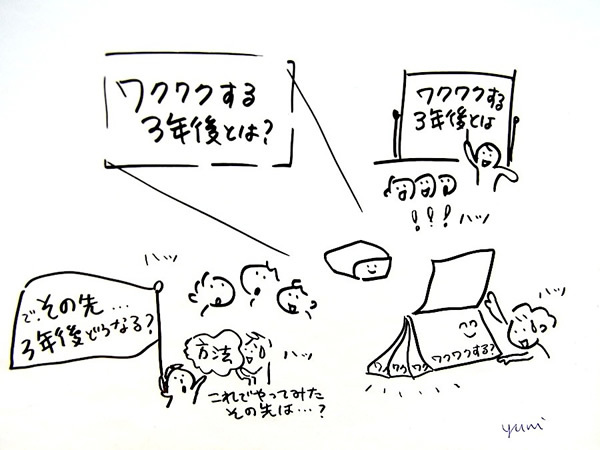

ただ、ひとつ気をつけてほしいのが、未来を「未来」や「Future」といった言葉で曖昧にしないこと。「3年後」とか「2020年」と具体的な数字を入れることです。曖昧な未来ではいつまでたっても「他人事」の議論から抜け出せません。「10年後」とすれば、35歳の人も「45歳になったとき…」と「自分事と」して考えるようになります。旗に書く内容だけでなく、旗を立てる場所を具体的に決めるのもポイントです。

そしてもう1つお願いしているのは「ワクワク感」を盛り込んでほしいということです。

「ワクワク? なんて曖昧な」という印象を受けるかもしれません。けれど「ドキドキ」でも「トキメキ」でも「ニコニコ」もダメなのです。「ワクワク」でなければいけないのです。

6)[ワクワク]する問いかどうかを確認

参加者がその[問い]を読んで、未来に対して「ワクワク」するかどうか。これはどうしても外せないポイントです。

なぜそう強く言うのか。それは、次のような名前の会議にのぞんだときのこと。「未来に目線を向ける」だけでは力不足だったと思い知らされた経験からです。

- 「未来会議」

- 「フューチャーセッション」

- 「未来のあるべき姿を考える ビジョンワークショップ」

会議の名前に「未来」とか「フューチャー」という単語がついているので、初めて参加したときのわたしは、それだけで「ネガティブ議論になっても未来目線に戻れる」と思ってしまい、特に「会議全体の問いを立てましょう」とは提案しませんでした。

実際、会議の前半では、未来を思い描く[問い]がありました。

- 「10年後どんな未来がやってくる?」

- 「どんな10年後20年後にしたい?」

未来予測に関するデータや資料が紹介されたり、専門家による講演など「未来目線になれる(慣れる)」情報のインプットがあり、対話に参加した人たちも、未来への想像を膨らませていきました。

- 「お金があってもエネルギーが買えない時代になる」

- 「医療技術・予防医学が進んで健康な高齢者がますます増える」

- 「ロボットが老後の相手をしてくれる」

- 「日本の良さ、地域の祭りや縁側の暮らしが見直される」

暗い未来が入り交じりながらも、だからこそ明るい未来にしたいねと対話は盛りあがっていきました。

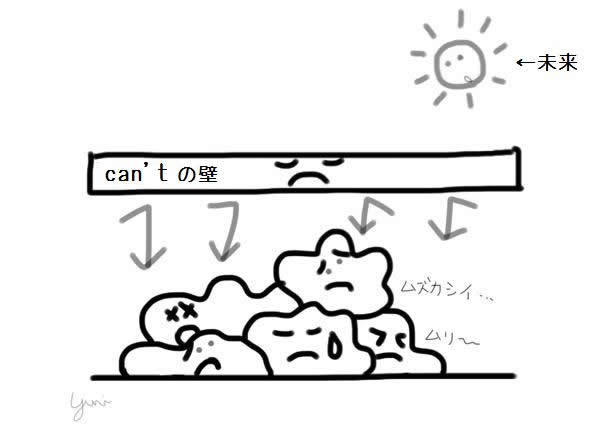

しかし会議後半、テーマが変わった途端、対話がトーンダウンしてしまったのです。

- 「では、そんな理想の未来をどう実現しますか?」

- 「現実に戻って具体的にあなたは何をしますか?」

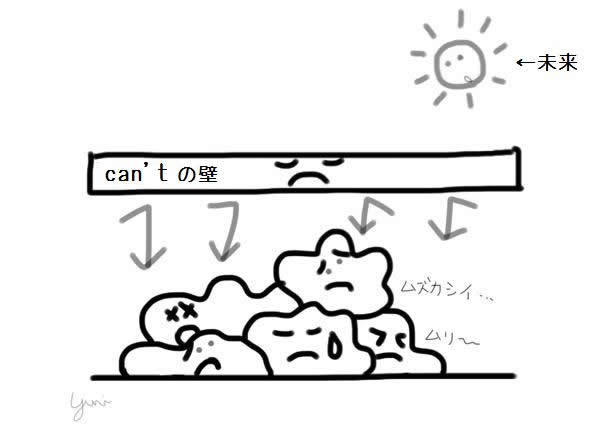

先ほどまでの未来に向いていた目線はうつむいてしまいました。そのうち(前回:第41回に紹介した)「can'tの壁」が描けてきました。

- 「いろいろ可能性は見えたが、我々は会社として何に取り組むべきか…」

- 「現実は日々の業務で余力なし。だれがどう進めるのか…」

ムリ、できない、ムズカシイ…と多くの発言が「can'tの壁」を超えられず、跳ね返されてきました。

しかし、新しい未来をつくりだすには「できる/できない」だけの議論では終われない話し合いがあります。いくら明るい共通の未来を語り合えたとしても、それを実現するための「未来行動」まで引き起こせなければ、話し合いの意味はありません。

「can'tの壁」を飛び越えるには、単に「未来目線で」未来を見ているだけではなく、ネガをポジにひっくり返す原動力が必要でした。それが参加者の未来に対する「ワクワクする気持ち」。グラフィックファシリテーションでいうなら(第40回で紹介した)「♡」です。

「『ワクワク』なんて言葉、なんだか子供みたいではずかしい」と言われたこともありますが、一方で次のような会議の場面に何度も居合わせます。

- 「そのアイデアは、悪くないけど…なんだかワクワクしないなあ」

- 「みなさんこの決定でいいですか? みなさん自身ワクワクしてますか?」

そう問われると、沈黙が一瞬、会議室に流れます。「ワクワクするか?」という問いかけには、心を動かす力、内省を引き起こす力があると実感しています。

一人一人の「ワクワクする気持ち」を喚起すること。「ワクワクする力」を[問い]続けること。それこそ、「未来行動」を引き起こすには欠かすことのできない[問い]の構成要素でした。

7)[問い]は「参加者の顔を思い浮かべて」つくる

会議の準備をする人たちを見ていると、「タイムテーブル」を埋めて行くことについ注力しがちです。「こんなワークをしよう」とか「講義を入れよう」とか「そうすると時間が足りない」とか「方法論」が先行しています。そしてそのうち「このワークって何のためにやるんだっけ?」という声が聞こえてきたり。そうした打ち合せに、時間を取られてるのをよく見かけます。

そんなときこそまず先に[問い]を立ててみてほしいです。[未来]をいつ置くか、どんな[問い]かけなら「ワクワクするか」。それはその会社や組織、参加者によって違います。だからこそ「参加者の顔を思い浮かべて」つくってみてください。

そして例えば次のように、もともとの会議のタイトルのそばに[未来からの問い]を加えてみてください。[問い]のないときと比べて、会話の質がガラリと変わりそうな気がしてきませんか?

準備段階では、仮の問いでも構いません。それでも[未来からの問い]があると、おのずとより良い「方法」が見えてきます。確信を持ってプログラムを組むことができます。結果的に速く、当日を迎えられます。

[未来からの問い]の一文をどうするか。「参加者の顔を思い浮かべ」ながら、直前まで考える続けることで、これまでとはまったく違った会議やミーティングを設計することができるはずです。

8)あとは当日[問い]続けるだけ

[問い]が決まれば、後は当日「何度となく」[未来からの問い]を投げかけることです。会議の最初に掲げるだけでなく、会議の最中、プログラムの随所で「未来に目線を向ける」キッカケをつくります。

主催者の方でよく見かけるのは、会議冒頭では今回の会議の趣旨説明と合わせてすごく力を入れて[問い]かけるのですが、[問い]かけをその一回で終らせてしまうことです。しかし参加者のほとんどは初めて聞くことです。それでなくても受け身の状態でやってきている人も多いでしょう。一度聞いただけで、それを最後まで覚えてる人はほとんどいません。

主催する側と参加者との間には温度差があることを忘れずに。主催者側の思いを込めた[問い]は、当日こそ「何度となく」伝える、がポイントです。[問い]続けて、参加者の中に起きる気付きと軌道修正の積み重ねが、「俯瞰する感覚」を参加者に身につけさせていくことになり、結果として会議の成果に大きな差をつくっていきます。

9)参考までに実例紹介:問い[続ける]工夫

具体的には次のような方法で、主催者の皆さんは、あの手この手で参加者に向けてリマインドしています。参考までに列挙しておきます。

[問い]は大きく太いフォントで、常に参加者の目に留まるようにする。

- A4サイズやA3サイズに出力して、みんなの目線の先の会議室の壁(四方)に貼っておく

- 会議室の入り口にも貼り出しておく。出入りするたびに目に留まるよう

- スライドに常に投影

- スライドに10秒おきに表示されるといった動きを加える

- 配布資料やスライド資料の1枚目には必ず書く

- 配布資料やスライド資料の全ページのフッターまたはヘッダーに入れておく

- 会議の招集メールや案内のしおりの一番上にも必ず書いておく

- あえてホワイトボードに手描きで直接書いてみせる。消さずに一日おいておく

そして、議論が迷走したときに、それらの[問い]を指差して、参加者の目線を上げさせる。会議の合間合間にも、主催者がしつこく問いかける。

「それワクワクする?」「それで3年後どうなっていたい?」

どれも地味な仕掛けのように見えるかもしれませんが、一方で、普段何気なく([問い]のないまま)一人一人が手元の資料に目を落としている、その下向きな目線が、さらに未来を見失わせています。物理的にもまずは顔を上げさせることから始めることがじつはとても効果的なのです。

以上が事前の安全設計「1.参加者の目線は常に未来に向けさせること」の具体的な準備方法でした。

次回は事前の安全設計「2.参加者の抱えているネガティブな気持ちを吐き出し切らせてあげること」について、具体的に何をどう準備すればいいかをご紹介します。実例をふまえつつ、最低限「これさえおさえておけば大丈夫」というポイントに絞って取り上げる予定です。どうぞお楽しみに。ということで今回はここまで。グラフィックファシリテーターのやまざきゆにこでした(^^)/