2008年1月から開始した本連載 も、今回で第888回を迎えることとなりました。これもひとえに常日頃から本連載をご贔屓にしていただいている読者の皆さまのおかげです。ありがとうございます!

さて今回は近日発売される『はじめてのUbuntu の宣伝も兼ねて、初心者がUbuntuを始める上でどこからスタートすべきなのか、どんな本を手に取ると良いのか考えてみましょう。

図1 この記事が公開されるころには全国の書店にも並んでいるはず。待ちきれない人は電子版 もどうぞ祝連載888回&『はじめてのUbuntu』が出版されます!

Ubuntu Weeky Recipe 「Ubuntu」の便利な活用方法をお伝えする週刊の連載です。最近は時流に載ってAI関連の記事が多いものの、Ubuntuが動きそうなハードウェアの紹介やデスクトップの活用方法も解説しています。他にもサーバーソフトウェアの紹介から腰を悪くしたときの対処法

連載開始からおよそ18年。年間50回ぐらいの掲載を重ねていって、とうとう888回という縁起の良い数字になりました。このタイミングで特別企画を実施したのは、たまたま11月18日に技術評論社から『はじめてのUbuntu が出版されたからです。そうです、特別企画と題した宣伝回 です。とは言え単に宣伝するだけなら、せっかくRecipeを楽しみにしている読者に申し訳ないので、ちょっと裏話や昔話も交えて紹介します。

先に義務を果たすためにも、バズってはいませんが宣伝させてください。

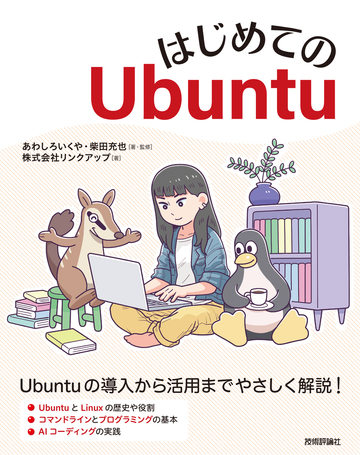

図2 本当の意味での初心者に向けた書籍である『はじめてのUbuntu』 本書は「真の意味でまごうことなき誰からも異論の挟む余地のないUbuntuの初心者 」に向けた本です。つまりOSとかLinuxとかよくわからないけれども、なんか目の前にあるPCへデスクトップ版Ubuntuを入れることになってしまった、ある意味不幸な(それとも幸運な)星の元に生まれた人を対象にした本です。そのPCにUbuntuをインストールできただけでも、「 すばらしい!」「 大勝利!」と褒めることを意図して作られています。

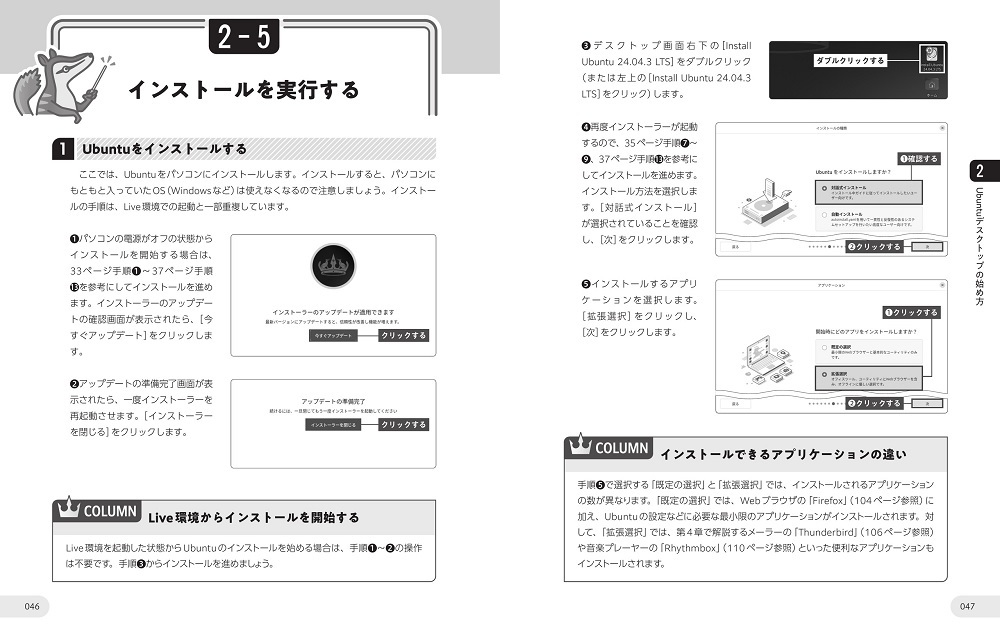

図3 インストールの記事ではインストールステップを詳細に説明している。さらにその前のWindowsでISOイメージをダウンロードし、USBメモリーに書き込むような、初心者がつまづきやすいところも解説。ちなみに本書ではISO書き込みツールとして、インストールが簡単で直感的に操作できるbalenaEtcher を使っているただ、デスクトップの基本的な使い方だけでは物足りない内容になってしまうため、後半ではステップアップ用として次のような項目も含めています。

コマンドラインの基本的な使い方

CLIにおける管理者権限やパッケージ管理について

シェルスクリプトの書き方

Pythonの開発環境の構築方法

Android Studioの導入方法

Visual Studio Codeの導入方法

Vimの基本的な使い方

Gitの基本的な使い方

AIコーディングを試してみる方法

「真の初心者」向けと考えるとちょっと毛色が違いますよね。「 Ubuntuは初心者向け」と言いつつコマンドラインの話を出すといきなり裏切られた気になりますし、Android StudioやVimはもってのほかです。AIネタはまぁ初心者ウケがいいのですが、AIコーディングとなるとターゲット間違えてないか心配になるところです。ちなみに「AIって単語を目次や概要に入れておいたほうが販促しやすいよね」とかそんな邪念は一切ありません。信じて。

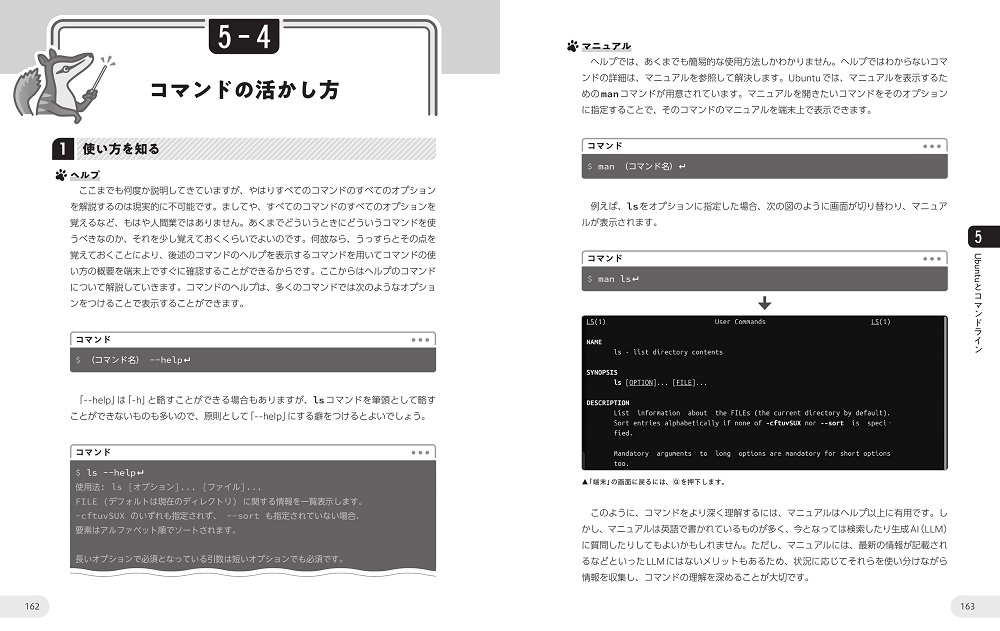

図4 5章になって突如現れる「黒い画面に白い文字」 本書の背景とターゲットについて

元々この本は「Windows 10のサポート終了 」にあわせて、Windows 11には移行しづらい8年ぐらい前のPCを廃棄物とすることなく活用する方法を提供しよう、なんて考えをベースにした企画です。そのため、当初はWindows 10のユーザーが、そのPCをデスクトップ版のUbuntuに置き換えても使えるようにする話を重点的に説明する章立てになっていました。

実際のところ「Windows 10マシンからの移行」は、そんな簡単な話ではありません。Windows 11がより新しいPCを要求しているとは言え、それでも数年前のPCは問題なくサポートしています。Windows 11が動かないのは10年近く前より古いPCになります。10年前のPCと言えば、純粋な性能だけで言えば問題なかったとしても、各種部品は劣化していますし、いつ壊れてもおかしくない状態です。

それでもマシンの性能だけで言えば実際にWindows 10が動いているのですから、もったいないと考えるのが人情です。そんな物持ちの良い人に対して、単に「新しいPCを買いましょう」「 そのほうが安全だし電力効率もよくなる」「 結局Windowsが必要になるのだから」と正論をぶつけるだけでなく、別案を提示できる本になっていたらなと考えています。

ちなみに第885回の「Windows 11にアップグレードできないCPUでもUbuntuが快適に動作するか検証する 」はそんなマシンにUbuntuをインストールしてきちんと動くの?との考えから、この本の著者のひとりであるいくやさんが書かれた記事です[1] 。

さて、この『はじめてのUbuntu』はメインターゲットとして「Ubuntuを学習・利用したい初学者 」だけでなく、「 理系の大学生 」や「ジュニアクラスのエンジニア 」も対象としています。つまり大学において何らかの学問を学ぶ上で、仕事を始める上でUbuntuを使わざるを得なくなった人たちです。第4章までが「デスクトップとしてのUbuntuの基本的な使い方」を紹介しているのに対して、第5章からいきなり「コマンドラインの使い方」にギアチェンジしているのもこれが理由です[2] 。

この5章以降を担当したのが、本連載ではおなじみの「あわしろいくや」さんと、本記事の著者(柴田)です。もともとはいくやさんや柴田も、「 監修のみ」の参加の予定でした。Ubuntuに詳しい人の立場から、目次案のアイデアを出したり、事実関係や技術的な面で何か間違った内容がないかなどをアドバイスするのが本来の仕事です。ところがアイデア出しをしていく過程で、5章以降はUbuntuについてより詳しい人で書いたほうがいいのでは?との話になります。そんなこともあって、いつの間にか「監修」じゃなくて「著・監修」と、逆に監修される立場となってしまったのです。

図5 実は企画段階ではAIコーディングはおろか、テキストエディタの話もする予定はなかった。記事のたたき台を出したときに、コラムとしてあったら良いかもと提案したところ、なんやかんやあって独立した章となることに。最初はVS Code紹介するんだし、Clineを紹介しようかなと考えていたような。5章以降を考える上で難しいのが「ターゲットの幅広さ」です。純粋に初心者向けであればその前提で書けば良いのですが、今どきの理系の大学生ともなれば、たとえばUbuntuやLinuxを知らなくてもコンピューターリテラシーはそれなりにあることのほうが多いでしょう[3] 。本当の初心者が躓かないようにするべきか、後半を読んで欲しい層が退屈しないようにすべきか、その塩梅にとても苦労しました[4] 。

[4] 「 ここはもっと丁寧に説明してください」「 いやいや、その論理展開についていけない学生なら、この本より先に学ぶべきことがあるのでは?」「 てめー、ビジネスわかっていないな、表出ろ」( 誇張表現)てな感じで担当編集さんと殴り合いの喧嘩をしたのも、今となっては楽しい思い出です。

そこで出てくる疑問が、「 みんなはどうやってUbuntuをはじめて、使い続けることになったのだろう」ということです。

あなたのUbuntuはどこから?

この連載を普段から読んでいる人は、おおよそ「Ubuntuの初心者」は脱却していることでしょう。物理マシンにしろ、仮想マシンにしろ、一度はUbuntuをインストールしてみたことはありますし、そうでなくともWSLやクラウドなどでUbuntuをはじめとするLinuxを触ったことはあるはずです。つまりこの連載の読者は「この本の想定対象外である可能性が高い 」とも言えます。

それでもこの本をこの場で宣伝しているのは、「 これを読んでいる人たちこそが、最初の一歩を踏み出そうとしている人に手を差し伸べる役割を担っている 」と期待しているからでもあります。たとえばWindows 10マシンをお下がりするついでにLinuxにも触れて欲しい親戚の子ども、研究室に配属されたLinuxの「り」の字も知らない学生、Windowsならちょっとは使えるけれどもLinuxサーバーの面倒を見る仕事にアサインされた後輩エトセトラエトセトラ。

そんなつきっきりで教えることは難しいけれども、最初の一冊目として、何をするにしても準備するための本として、この本が候補にあがればいいなと願っています。

それを踏まえて一度振り返って欲しいのですが、そんなあなたにとっての『はじめてのUbuntu』はどんな契機だったのでしょうか。また、その際は何を参考にして導入されたのでしょうか。

元々LinuxやUnixについて知っていたため、その知識をベースにした

2010年代半ばぐらいまでにはじめてUbuntuやLinuxを触った

2010年代後半以降から触り始めた

2020年代以降の機械学習ブーム・AIブームで初めて使うようになった

Ubuntuに限定してわけるとおおざっぱにこのパターンになるのでしょうか。個別に見ていきましょう。

元々LinuxやUnixについて知っていたためその知識をベースにした

40代以上の方ならこのケースが多い可能性は高そうです。Ubuntuが登場する前からDebianやFedora/CentOS/RHELは人気のディストリビューションでしたし、日本ではVine LinuxやKondara MNU/Linux、Momong Linuxも人気でした。Linuxに限らずBSDを始めとするUnixも広く使われていましたので、その知識を元にUbuntuを使い始めた人も多いことでしょう。

たとえば技術評論社からだと、1992年9月には名著と名高い「The UNIX Super Text(上・下) 」が発売されてます。「 Linux本」というカテゴリで見た場合は、Linuxを初めてタイトルに入れたであろう「Linuxパワーガイドブック 」が1997年11月に発売されています。Linux 2.0がリリースされた1年後ぐらいですね。Software Designはもう1990年から刊行されており、LinuxパワーガイドブックもSoftware Designの特集記事がベースになっているそうです。また1998年5月には「Turbo LinuxではじめるPC-UNIX:導入&活用&カスタマイズガイド 」が発売されていました。その後もSoftware Designの特集・連載ベースのLinux本も何冊か出ているので、ここからLinuxを始めた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

Ubuntuが登場する2004年前後の本をあげるなら、翔泳社の「Debian GNU/Linux徹底入門 の、特に2005年8月に出た第3版がUbuntuユーザーにとっても利用可能な入門書・解説書でした。当時はすでにインターネットでも十分な情報が得られるようになっていたとは言え、まだまだ「最初は解説書を読んで入門する」考えも根付いていたような気がします。

2004年から始まるUbuntuの登場と成長は、ちょうどクラウドコンピューティング の登場と成長にも重なります。Amazon EC2のようなリソース上ではUbuntuを含むLinuxが広く使われ、その中で趣味や実務でUbuntuを学んでいった人もいるでしょう。

2010年代半ばぐらいまでにはじめてUbuntuやLinuxを触った

2000年代後半ぐらいからUbuntu本がたくさん出版されるようになります。その中でも初期の定番本と言えるのが、2006年7月に発売された、Ubuntu Japanese Teamの小林さんが執筆した「Ubuntu Linux 入門キット でしょうか。この本は、その後2014年までLTSのリリースごとに新しい版が刊行されました。

特に2006年から2008年にかけて「Ubuntuってのが使いやすいLinuxとして人気らしいぞ?」と広く知られるようになっていきます。Ubuntuは1枚のCDを使ってインストール不要でお試しできるのもあって、雑誌の付録だけでなく、ムックや書籍の付録としてもUbuntu入りのCDが付いてくるようになりました。特に日経Linux

数あるムックの中でも特筆すべきは2009年から2013年にかけて発売された「Ubuntu Magazine Japan 」でしょう。元々は週刊アスキーの別冊である「( なんとか)Ubuntu!」から生まれた雑誌です。その特筆すべき点は「雑誌のPDFがCC-BY-NCで公開された ことと、「 印税の一部がコミュニティに寄付された 」ことです[5] 。

これらのムックでは「うぶんちゅ! という学園漫画も掲載されていました。さらにascii.jpでは、「 行っとけ! Ubuntu道場! と呼ばれる「座談会」も掲載されていましたね[6] 。今でもこれらを読んでUbuntuはじめました!って言ってくれる方がたくさんいらっしゃいます。

本連載を掲載している技術評論社に目を向けると、2008年2月に発売された「UbuntuではじめるLinuxパソコン がおそらく初期の「Ubuntu本」と考えられます。この本にもUbuntu 7.10のライブCDが付録としてついていたようです。

冒頭でも紹介したように、Ubuntu Weekly Topics/Recipeが始まったのも2008年からです。日本語のUbuntuの連載としてはこれが最も長く続いています。2010年からはSoftware Design上で「Ubuntu Monthly Report」の連載がはじまりますし、これは2020年まで続きました。今でもLTSがリリースされるのにあわせてUbuntuの特集が組まれていますね。

2010年代後半ぐらいから触り始めた

2010年代ぐらいになってくると、デスクトップだけでなくサーバーでもUbuntuは定番の地位を確立します。初心者向けという観点ですと引き続き日経Linuxでは、たびたび「入門者向けの特集」が掲載されていましたし、たまに「サーバー向けの特集」も組まれるようになりました。

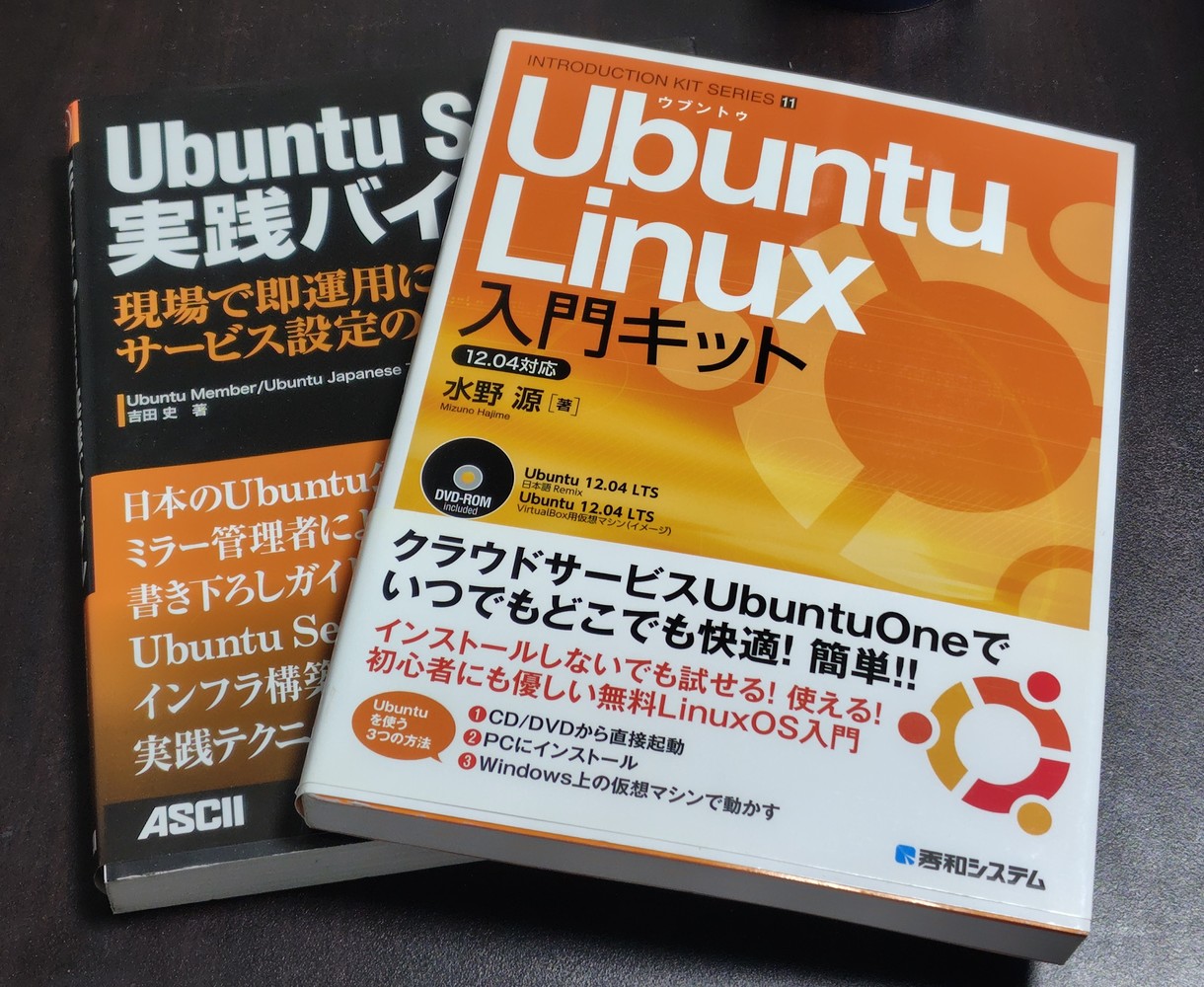

同時により実業務に即した本も出てきます。2013年にはUbuntu Weekly Topicsでおなじみの吉田さんが執筆した「Ubuntu Server 実践バイブル 」が発売されます。サーバー向けのUbuntu本はそれまでにも何冊かありましたが、Ubuntuならではの特徴をおさえた本で今でも参考になるはずです。他にもサーバー向けでは「Ubuntuサーバー徹底入門 も有名ですね。

図6 「 Ubuntu Server 実践バイブル」と12.04に対応した「Ubuntu Linux入門キット」 。この頃はまだUbuntu Oneが存在していた この時期になると仮想マシンやクラウドでUbuntuを触るだけでなく、コンテナ やWSL(Windows Subsystem for Linux) でUbuntuを触る機会も増えていきます。コンテナになってくるともうUbuntuだけという話ではなく、どちらかと言うと「コンテナの使い方」を重視した本が増えてくるわけです。これはWSLでも同様で、WSLの導入によってUbuntuのユーザーはさらに増えたわけですが、ユーザーにとってはUbuntuを使っているよりもWSLを使っている感覚なのではないでしょうか。

依然としてコンピューターの入門書は出版されるものの、「 Ubuntu」をタイトルにした本は減っていった印象です。ただしUbuntuの存在感がなくなったわけではなく、多くの本で実は最初に「まずUbuntuをインストールする方法を紹介する」体裁になっていたり、「 Ubuntuを前提にした解説」になっていたりします。

2020年代以降のAIブームで初めて使うようになった

2010年代の機械学習・深層学習のブームを経て、現在の大規模言語モデルと生成AIのブームでも、Ubuntuは重要な地位を占めています。学習するにしろ、推論するにしろNVIDIAのドライバーおよびCUDAとPythonの組み合わせがデファクトスタンダードとなっており、その実行環境としてUbuntuデスクトップやサーバー、もしくはWSLが広く使われているためです。

そのため、これらの環境を整える上でまずはUbuntuをインストールする方法を紹介されることが増えています。ただしここでもUbuntuのインストールは「準備のための準備」であり、Ubuntuの使い方そのものはあまり重要視されません。

さらに、本を読むよりもインターネットで調べるほうがお手軽なんて時代を過ぎて、今ではもう各種LLMに問い合わせて調べる時代になってきました。特にUbuntuのような技術的な分野については、LLMの使い方を知っているかどうかが、情報を効率よく得られるかに関わってくるのです。

これからUbuntuをはじめる人にどう教えるべきか?

結局のところ、自分で調べられる人であれば本がなくても問題ありません。自分から技術的な興味を持って動ける人なら、適切な本がなかったとしても、たとえ遠回りすることになっても自力で答えにたどり着けます。この連載を読んでいる人たちは、おそらくそのような類の人たちであると予想しています。よって、これからの「入門書」はそれができない人を拾い上げることが重要になってくるでしょう。

しかしながらそのような人はそもそも本の存在にまでたどり着けないことが多いです。インターネットの情報は前提知識が多すぎる、何から手を付けて良いかわからない。そんな人に対して、この本が寄り添ってくれることを切に願ってやみません。

ちなみにLinuxのCLI環境を学びたいなら、LPI-Japanが公開している「Linux標準教科書 」もあります。本書の次のステップのひとつとして考えてみてもいいでしょう。

イベント: Ubuntu 25.10リリース記念オフラインミーティング25.11 以前にも告知をしましたが、11月24日(月・祝)に東京都の六本木にあるグリー様にて、Ubuntu 24.10リリース記念オフラインミーティング25.11 が開催されます。

第871回 などでも紹介している、Ubuntuのリリースを記念してみんなで集まってお祝いしようというイベントです。イベント中は適宜発表等が行われますし、今回紹介した『はじめてのUbuntu』も持っていく予定です。本記事では書ききれなかったネタなども紹介できるかもしれません。編集ストップが入らなければ。

参加には事前にconnpassでの登録が必要です。皆様、ぜひご参加ください。