Graphic voyage

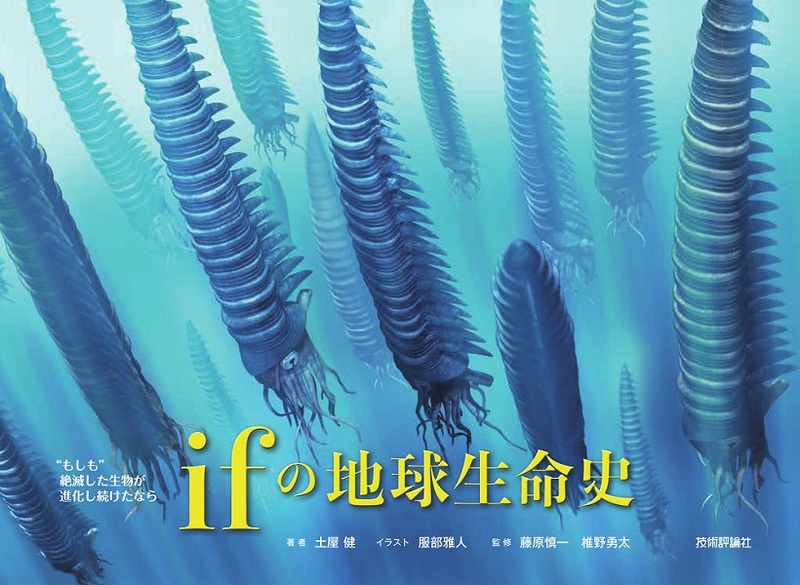

“もしも”絶滅した生物が進化し続けたなら ifの地球生命史

-

土屋健 著

服部雅人 イラスト

藤原慎一,椎野勇太 監修 - 定価

- 3,520円(本体3,200円+税10%)

- 発売日

- 2021.2.1

- 判型

- B5

- 頁数

- 200ページ

- ISBN

- 978-4-297-11920-1

サポート情報

概要

大人が楽しめる、超リアルなビジュアルブック!

今回は、地球生命史における「if(もしも)の進化」に迫ります。

古生物は、すでに絶滅しています。

しかし、もしも古生物が“何らかの理由で”絶滅を回避し、子孫を残したとしたら、いったいどのような姿へと進化を遂げるのでしょう?

古生代の、あの甲冑魚が滅びなかったとしたら。

中生代の、あの肉食恐竜が滅びなかったとしたら。

新生代の、あの哺乳類が海洋進出をしなかったとしたら。

この本では、そんな「ifの物語」を、超リアルなCGを駆使して展開してみました。

もっとも、いくら「if の世界」であるとはいえ、この本に登場する“if の古生物” は、完全な想像ではありません。

これまでの研究によって明らかになっている進化の系統、生態、他の古生物たちとの関係、周囲の環境などの情報をもとに、専門家とともに

「この系譜で進化してきた古生物が、もしも、このまま進化を遂げたら、こんな種が登場したのではないか」

と“科学的思考実験”を行っています。

「あの魚、このまま進むとこんなになっちゃうの?」

「あの恐竜、こんな環境に進出しちゃうの?」

「あの哺乳類、食べ物を変えてこんな姿になるの?」

古生物たちの進化傾向と生存戦略を、直感的につかんでもらえます。

実在の古生物とifの古生物が交錯しながら展開する奇妙な世界。

古生物のもつ「思考実験を行う楽しさ」を感じてもらえる、マニアックな1冊です。

こんな方にオススメ

- 古生物ファンの方

- 古生物の各系統における進化や生存戦略に関心のある方

- 『フューチャー・イズ・ワイルド』などの架空生物が大好きな方

- SFやファンタジー系が好きな方にとくにおすすめです。

目次

Chapter I 古生代のif

古生代正史

ifの生物たち

- if case 1……アノマロカリス類(ラディオドンタ類)

- エスリオフルディア・マーテルマリス Esuriohurdia matrimaris

- if case 2……ウミサソリ類

- プテロバリスタ・ガジャルグ Pteroballista gadearg

- if case 3……三葉虫綱

- ヴァロプス・カラルマータ Valops cararmata

- if case 4……板皮類

- ドルシウェクシラ・カトストマ Dorsivexilla catostoma

- トルウォトルペド・ポタミンペラトリクス Torvotorpedo potamimperatrix

- if case 5……ディプロカウルス科

- ファスマトヴァクーム・ブフォニストマ Phasmatovacuum bufonistoma

- if case 6……腕足動物

- テギュラリットニア・マグニリムラ Tegulalyttonia magnirimula

- スピノコンカス・スマラグディヌス Spinoconchus smaragdinus

- if case 7……エダフォサウルス科

- パピリオヌンブラ・アンフィスバエナ Papilionumbra amphisbaena

- if case 8……パレイアサウルス上科

- アンブラーティトラブス・ケラトグナトゥス Ambulatitrabs ceratognathus

- パレイアバエヌス・ギガス Pareiabaenus gigas

- if case 9……分椎類

- ヘミスファエラルカ・カラッポイデス Hemisphaerarca calappoides

Chapter II 中生代のif

中生代正史

ifの生物たち

- if case 10……ステゴサウルス科

- バベリトゥリス・ウルネラータ Babeliturris vulnerata

- if case 11……偽鰐類

- フォネオカンプスス・エラーンス Phoneochampsus errans

- if case 12……スピノサウルス上科

- シェブロケルクス・プラタニストイデス Chevrocercus platanistoides

- if case 13……アンモノイド亜綱

- トルペドケラス・ムルティラミナートゥム Torpedoceras multilaminatum

- if case 14……テリジノサウルス上科

- ノトゥロサスクワッチ・マクロプス Nothrosasquatch macropus

- if case 15……アズダルコ上科

- マレオダクティルス・ルキフェル Malleodactylus lucifer

- if case 16……ケラトプス類

- アナティリュンクス・ヘルビセクトル Anatirhynchus herbisector

- if case 17……ティラノサウルス上科

- メガピュービス・アケイルス Megapubis acheirus

- if case 18……モササウルス上科

- クラケノファグス・ネモイ Krakenophagus nemoi

- リミナタートル・ドルミエーンス Liminatator dormiens

- ウァスティタナタトール・ボイデス Vastitanatator boides

Chapter III 新生代のif

新生代正史

ifの生物たち

- if case 19……ペンギンの仲間

- ケルビデュプテス・ロンギコリス Cherubidyptes longicollis

- if case 20……鰭脚類

- バラエノフォカ・プリアプス Balaenophoca priapus

- if case 21……肉歯類

- サルティヒアエナ・ヘルバティカ Saltihyaena herbatica

- ノクティクストス・スカンソル Nocticustos scansor

- if case 22……カリコテリウム科

- メリモルス・プーイーヨールム Melimorus pooheeyorum

- if case 23……グリプトドン科

- ルクタントフォルティス・ディプロハスタトゥス Luctantofortis diplohastatus

- if case 24……イヌ科

- カニス・ルプス・エクウス Canis lupus equus

- if case 25……ネコ科

- フェリス・シルヴェストリス・カピオマヌス Felis silvestris capiomanus

プロフィール

土屋健

著者。

オフィス ジオパレオント代表。サイエンスライター。埼玉県生まれ。

日本古生物学会会員。日本地質学会会員。

金沢大学大学院自然科学研究科で修士号を取得(専門は地質学、古生物学)。

その後、科学雑誌『Newton』の編集記者、部長代理を経て独立し、現職。地球科学、とくに古生物学に関する著作多数。愛犬たちとの散歩と昼寝が日課。

「もしも、高校時代に地学の楽しさを知らなければ」、今頃、ロボット開発に勤しんでいるはずだった(天馬博士になりたかった)。

2019年、サイエンスライターとして史上初となる日本古生物学会貢献賞を受賞。

近著に『学名で楽しむ恐竜・古生物』(イースト・プレス)、『リアルサイズ古生物図鑑新生代編』(技術評論社)、『化石の探偵術』(ワニブックス)など。

本書と同じように「もしも」をテーマにした書籍としては、「もしも、古生物を食べることができたなら」というコンセプトのもとに執筆した『古生物食堂』(技術評論社)などがある。

服部雅人

イラストレーター。

「生命」をテーマとして古生物復元画を中心に描くイラストレーター。名古屋市生まれ。

幼い頃から絵を描くのが大好きで、ゴジラの絵をたくさん描いた記憶が今でも鮮明に残っている。

その後、なんとなく先生という仕事に憧れ、愛知教育大学教育学研究科芸術教育専攻で修士号を取得。

名古屋市の公立小・中学校に長年勤務した後、早期退職して現仕事に就く。

「もしも、他の動物になってみることができるとしたら」、鳥になって大空を縦横無尽に飛び回りたい(人間の今は怖くてジェットコースターにも乗れませんが……)。

藤原慎一

監修(脊椎動物担当)

名古屋大学博物館・講師。千葉県生まれ、埼玉県育ち。

東京大学大学院理学系研究科で博士号を取得。

専門は機能形態学・古脊椎動物学。

その後、日本学術振興会特別研究員PD、東京大学総合研究博物館特任助教、名古屋大学博物館助教を経て、現職。

2018年、日本古生物学会学術賞を受賞。

現在生きている動物の骨の形と運動機能の関係を調べ、そこから見つけた法則を絶滅動物に当てはめることで、過去の生物の生態を復元する研究を行っている。

「もしもドラえもんのひみつ道具をひとつだけ使えるとしたら」、(タイムマシンはお腹がつかえて乗れないので)タイムふろしきで包める(ような怖くない)サイズの化石を蘇らせて自分の仮説を検証したい。

椎野勇太

監修(無脊椎動物担当)

新潟大学理学部准教授。千葉県生まれ。

東京大学大学院理学系研究科で博士(理学)を取得。

その後、東京大学総合研究博物館特任助教を経て、現職。専門は古生物学、地質学、進化形態学。特に、腕足動物、三葉虫、放散虫などの背骨を持たない動物化石を好む。

「もしも、新潟で新潟の日本酒や食べ物に出会ってなければ」、菓子パンやカップ麺、インスタント食材ばかりを食し、カシスウーロンで晩酌する日々を送っていたかもしれない。

主な著書は『凹凸形の殻に隠された謎―腕足動物の化石探訪』(東海大学出版会)。

松田眞由美

監修(ラテン語担当)

東京都生まれ、千葉県育ち、埼玉県在住。

『語源が分かる恐竜学名辞典』(北隆館)の著者。

「もしも、プテラノドンが英語のように”テラノドン”と呼ばれていたら」、学名に興味をもつことはなかったかもしれない。

消えゆく言葉を大事にしたいと思う”趣味人”です。