6月1日、グリー株式会社主催のもと、六本木にて「Ubuntu 24.04 LTSリリース記念オフラインミーティング24.06 」が開催されました。今回はいつもと趣向を変えて、このイベントの様子をレポートします。

図1 24.04のNumbatにマウントをとる24.10のOrioleのぬいぐるみ 新型コロナ流行後初のオフラインミーティング

Ubuntu Japanese Teamは主にグリー株式会社主催のもと、半年に一度「オフラインミーティング」を開催しています。

これはUbuntuが半年に一度4月と10月にリリースされるので、それに合わせてリリースパーティやりたいよねというのが、主な目的です。勉強会というよりはパーティという主体が強く、セミナーは開催するものの別に後ろでセミナーの邪魔にならない程度の酒盛りをしていてもかまいませんし、なんなら手持ちのデバイスを広げて黙々とハッカソンを行っていてもかまいません。そういう「ゆるめ」のイベントです。直近のオフラインミーティングの様子は次の記事等を参照してください。

もちろん「パーティ」なので以前は 食べ物も出ますしお酒も出していました。しかしながら新型コロナの流行に伴う各種イベントの自粛に伴い、2019年12月を最後にイベント自体が開催されなくなっていたのです。つまり5年近く、LTSだけでも、20.04、22.04のリリース時に「オフラインのイベント」を行えていませんでした[1] 。

世の中はなんとなく「コロナ後」の雰囲気に移行し、いろいろなイベントが復活しました。オフラインミーティングについても開催を模索していたのですが、「 からあげ」や「お酒」を提供するのか、無料の飲食物の提供を維持しても大丈夫なのか、そもそもチームメンバーの空き時間をどうやって確保するのかといった難題によって、なかなか開催には踏み切れなかったのです。

チーム内の厳正なる審議の結果、今回は「飲食物は提供しない」「 ただし各自が自分で消費する分については持ち込み可」との形をとることにしました。このあたりについては半年後のリリースパーティに向けて引き続き検討予定です。特に次回は「Ubuntuの最初のリリースから20周年記念」とすることも想定しています。何らかの特別感のあるイベントにしたいところです。

本記事ではそんな状況の元で開催されたイベントについて、セミナーの様子を中心に紹介します。ちなみにセミナーの雰囲気についてはYouTube にも配信動画がアップロードされています[2] 。またTwitterのイベント当時の#ubuntujpのツイート も参考になるかもしれません。

「おうちクラウドの夢よ再び」

最初のセミナーは、Ubuntu Japanese Teamのメンバーである村田さんによる「おうちクラウドの夢よ再び 」です(YouTubeのリンク ) 。

村田さんはCanonicalの社員でもあるのですが、今回はあくまでコミュニティのメンバーとしての発表となります。

図2 24.04のコードネームである「Nob le」は「Nob uto」と過半数が自分の名前と一致していると、冗談交じりに語る村田さん

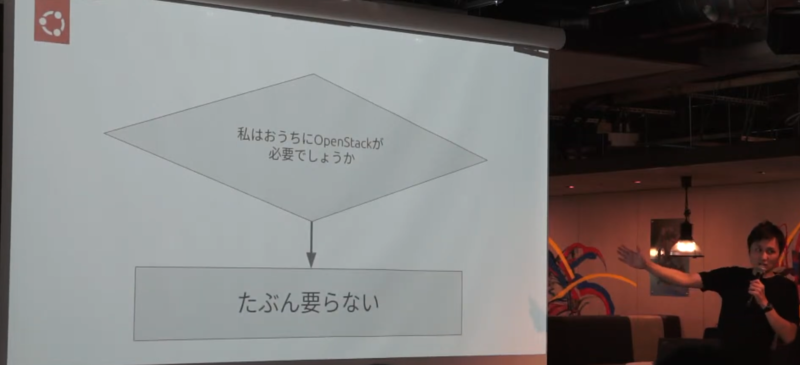

「OpenStackとは」とのかんたんな紹介や概要から、「 OpenStackは死んだ」という意見について、「 おうちクラウド」の必要性についてなど、緩急織り交ぜたトークで会場を沸かせます。特に今回は参加者がほとんどOpenStackを知っており、半分ぐらいは使ったことがあるという状況からか、ほとんどの人がリラックスして聞いていた印象でした。

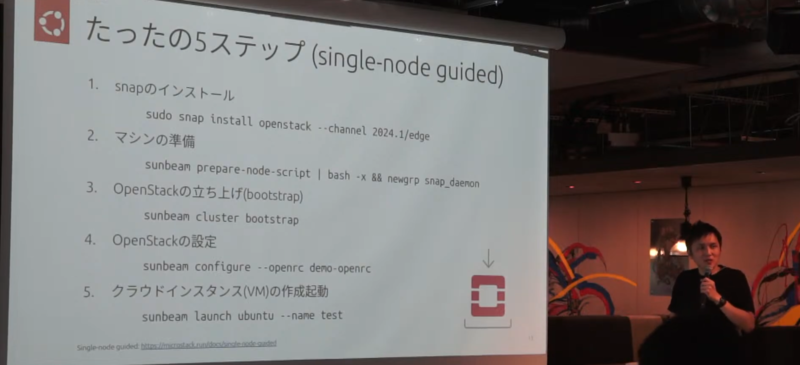

図3 「 おうちにOpenStackが必要かどうか」を確認できる便利なフローチャート CanonicalではOpenStackのオフィシャルプロジェクトのひとつである「Project Sunbeam」なるプロジェクトをベースにし、OpenStackをかんたんにデプロイする仕組みを提供しています(Ubuntu Weekly Topicsの2023年6月の記事 ) 。SunbeamではまずKubernetesをデプロイし、そのKubernets環境を用いてOpenStackをデプロイする仕組みです。Ubuntuの場合はsnapパッケージを使うことで、最大1台のマシンから5ステップで環境を構築できるようになっています。

図4 たったの5ステップでおうちにsingle-nodeのOpenStack環境を構築する方法セミナーの中では、実際に構築済みのおうちクラウドにログインして、m1.smallインスタンスを立ち上げて、起動の途中まで見せてくれました。さらに最後は、UbuntuとCanonicalのOpenStack関連チームのエンジニアリングマネージャーであるBilly Olsenからの参加者へのメッセージの録画も紹介してセミナーをまとめてくれました。

「Robotic Process Automationの経験談」

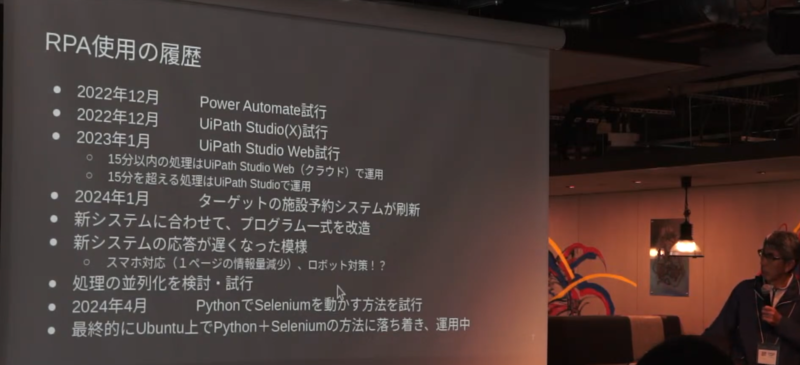

2番目のセミナーは、s99sさんによる「Robotic Process Automationの経験談 」です(YouTubeのリンク )[3] 。

s99sさんは、Ubuntuのオフラインミーティングに10回以上参加したことがあるという猛者で、こういう発表のは不慣れなものの、もし今回のイベントの貢献になるようならと早い段階から手をあげてくれた方となります。

図5 1977年にFORTRANを学んだことが最初のプログラミング体験というs99sさん

あくまで「初心者」ということで、初心者ならではのやり方・手持ちのカードを使って、できるだけ費用をかけないように気をつけながら技術選定とトライアンドエラーを繰り返しているのはさすがです。

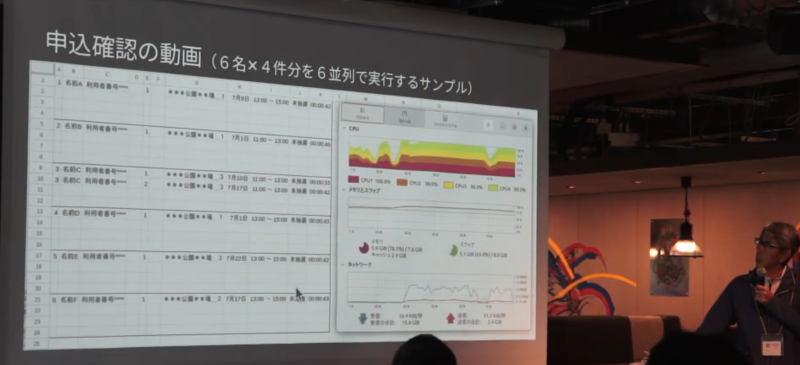

図6 当初はPower AutomateやUiPathも選択肢にあったが、最終的にSeleniumとPythonに落ち着いたとのこと今回は既存のWeb UIに対してSeleniumを使って操作・取得し、その結果をGoogleスプレッドシートに取り込むといった対応を行われたとのこと。そのような対応にあたっての、ハマりそうなポイントにひっかかりながら、なんとか解決していく様が印象的でした。

図7 4コアのCPUをフルに使い、並列化をがんばりながら作成したスクリプトを動かしていく様子ちなみに後日s99sさんからは「ビギナー向けの発表も増えるとうれしい」とのコメントもいただいています。今回の発表のように「発表者が会場に質問する」という体裁もおもしろいと思いますので、我こそは自他共々認める初心者だ!という方は、ぜひ次回の発表をご検討ください。

「日本語入力のウラオモテ」

休憩を挟んで3番目のセミナーは、あわしろいくやさんによる「日本語入力のウラオモテ 」です(YouTubeのリンク ) 。

図8 関西から日帰り(朝5時起き)で参加してくれたあわしろいくやさん

セミナーに先立って、昨年亡くなった「Gunnar Hjalmarsson(gunnarhj) 」さんの紹介がありました。GunnarさんはUbuntuとDebianにおける、特に国際化・多言語化方面の開発に多大な貢献をなされていました。特にCJKの入力関連のややこしいパッケージについて、ご本人はそのユーザーではないにも関わらず、積極的な不具合のハンドリング、アップストリームへの報告、バージョンアップのサポートを行ってくれていたのです。おそらくUbuntuの日本語ユーザーで、この方に直接的・間接的にお世話になったことがない人はいないだろうというぐらい、偉大な方でした。

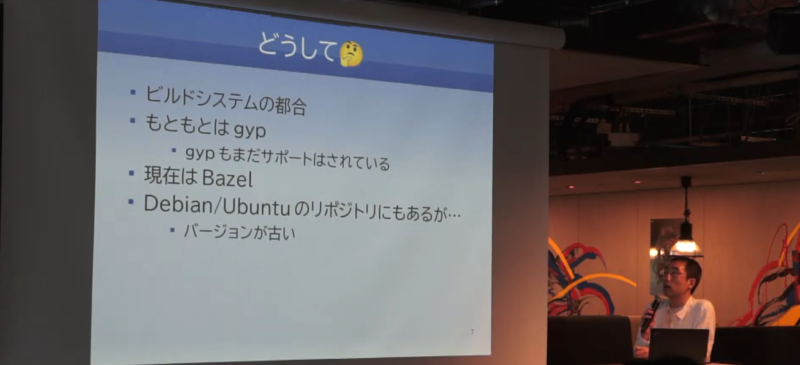

さて、いくやさんの発表では日本語入力の「オモテ」ということで、Mozcのバージョンの話から始まります。なぜUbuntu 24.04 LTSのMozcのバージョンは少し古いのか、新しいバージョンのMozcをビルドするためにはビルドシステムであるBazelの新しいバージョンが必要になる、などパッケージングの観点での状況の解説が続きます。

図9 新しいMozcをビルドするためには新しいBazelが必要になる加えて新しいMozcの利点やそれを使う方法などの紹介、Mozcをビルドする方法 なども説明したら、次に日本語入力の「ウラ」の話に入ります。つまりWaylandやtext inputプロトコルの対応状況という話です。ChromiumはこれまでXwaylandを使っていたこと、ChromiumがWaylandを直接使うようになるとGNOME(Mutter)で日本語が入力できなくなること、さらにそれに対するパッチが提供されていることを紹介してくれました。

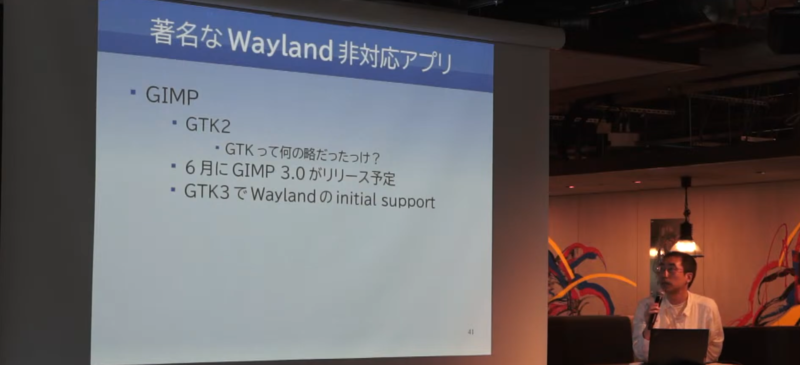

ChromiumがWaylandに対応してくると、UbuntuのメジャーなソフトウェアのほとんどがWayland対応になりそうです。ただし実はGIMPはまだ非対応だったりします。

図10 実はGIMPもWayland非対応。そもそもGTK2にしか対応していない。GTKはもともと「GIMP Tool Kit」の略だったはずなのに さらにMozcの候補ウィンドウ(mozc renderer)も実装およびプロトコルの都合で、Xwaylandで動いていることになります。Fcitx5はInput Method Panel拡張によってこれを克服していると説明していました。

「文明の星空〜UbuntuでKindle〜」

次は秘密結社オープフォース河野悦昌さんによる「文明の星空〜UbuntuでKindle〜 」です(YouTubeのリンク )[4] 。

図11 Raspberry Piでピザを焼いている河野さん

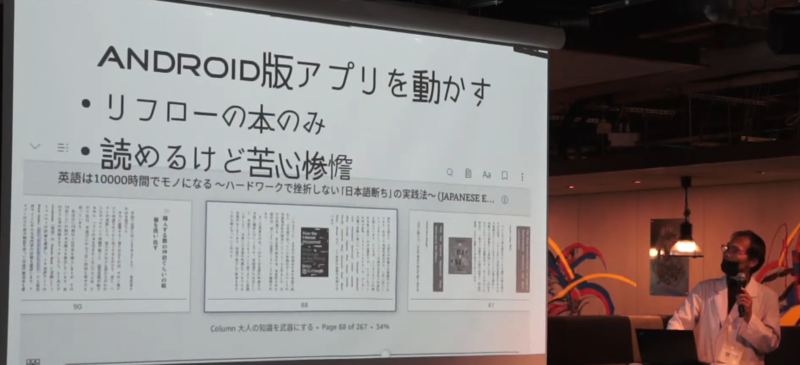

もともとQiitaに2021年ぐらいに投稿された「Kindle for PC 1.26.0 x Wine5 x Ubuntu20.04 」という記事をはじめとして、UbuntuでKindleを活用する方法を紹介していた河野さん。KindleはUbuntu向けの公式アプリケーションがないため、もし使いたかったらWineのインストールをはじめとして、いろいろと対応が必要になります。Web版はあるものの、リフローフォーマットには未対応とのこと。そこで今回はUbuntu 24.04 LTSでそのノウハウが役に立つのかという観点で解説をしてくれました(先日投稿されたばかりのQiitaの当該記事 ) 。

図12 AnboxでAndroidアプリを動かすという手もあるものの使い勝手が悪く制約も多い模様詳細な手順はQiitaの記事におまかせするとして、発表そのものはその抜粋という感じで進んでいきます。まず最新のKindle 2系についてはDLLのファイル関連のエラーが出るとのこと。そこでKindle 1系を(1.40系)を使うことになります。一応1系でも多少挙動がおかしい部分はあるものの、少なくとも読書はできるようになったそうです。

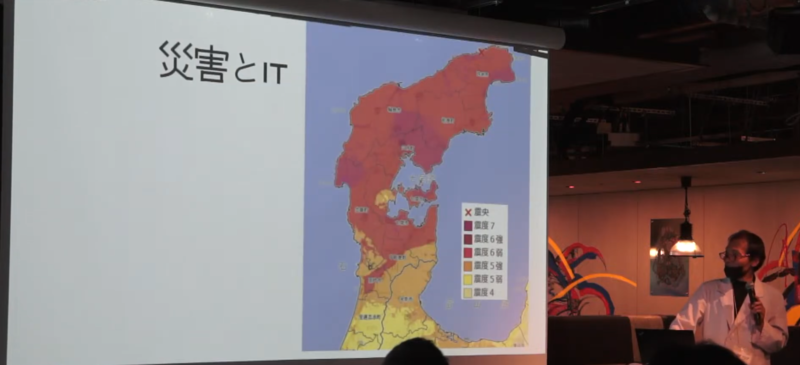

図13 追加で「災害とIT」と題して、先日の能登半島地震でピザの炊き出しをした際の話も 後半は、能登半島地震のボランティアでの経験、聞き取りを元に、PCの支援の実施やその際におけるLinuxの活用等にもチャレンジしていることが紹されました。

ちなみに発表の中で「Ubuntu 24.04 LTSの日本語Remixはリリースされないのか?」という質問がありました。これについてはUbuntu Japanese Teamのサイト に正式なアナウンスが出る予定なので、そちらをお待ちください。

「openSUSE.Asia Summit 2024 and Cross Distro Track」

次は橋本修太さんによる「openSUSE.Asia Summit 2024 and Cross Distro Track 」です(YouTubeのリンク ) 。

図14 日本openSUSEユーザ会にも所属し、積極的にコントリビュートしている橋本さん

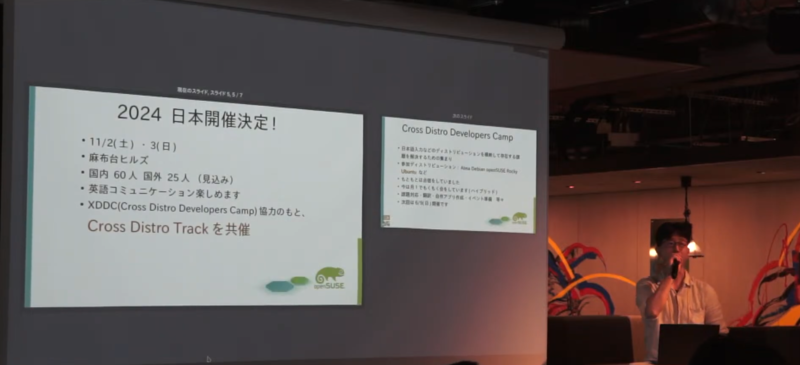

openSUSEは日本でも有名で、「 YaST」と呼ばれる設定管理ツールが大変便利な人気のLinuxディストリビューションです。openSUSEでは毎年openSUSE.Asia Summitと題した国際カンファレンスを行っています。そのopenSUSE.Asia Summitが2024年11月2日と3日(土・日)に、日本の麻布台ヒルズで開催される ことになったのです。

図15 openSUSE.Asia Summitの日本での開催は2回目とのこと ところで「Cross Distro Developers Camp(XDDC) 」と題して、日本のディストリビューション開発者の間の互助会的な集まりが存在します。今回はopenSUSE.Asia Summitの中で「Cross Distro Track 」と題して、openSUSE以外のディストリビューションコミュニティからもイベントの中で発表を行うことになりました。openSUSEに興味のある人はもちろんのこと、ディストリビューションに興味のある人もぜひ参加してほしいとのことでした。

「Ubuntu Weekly Recipe/Topicsが掲載されるまで」

次は本連載の担当編集でもある高橋さんによる「Ubuntu Weekly Recipe/Topicsが掲載されるまで 」です(YouTubeのリンク ) 。

図16 今回は飛び入りで発表資料を用意してくれた高橋さん発表では、本連載が普段どのように進められているか、簡単な紹介がありました。

また本連載を含むgihyo.jpでの原稿は、独自の編集記号で拡張したMarkdownフォーマットに整形してから公開用のHTMLに変換していることも取り上げていました。その変換にはmarkdown-itを拡張して変換しているそうです。派生物としてVS Codeで図のキャプションを扱うための拡張 を作ったことにも触れていました。

ちなみに高橋さんはEPBU/PDFビューワーであるThorium Reader にも主に日本語化において貢献しています。そのThorium Readerですが、メジャーバージョンアップである3系のリリースがまもなく控えているのだそう。Thorium ReaderはUbuntuでも使えますので、ぜひ一度試してみてください。

「Ubuntu 24.04 LTSのリリースノート紹介」

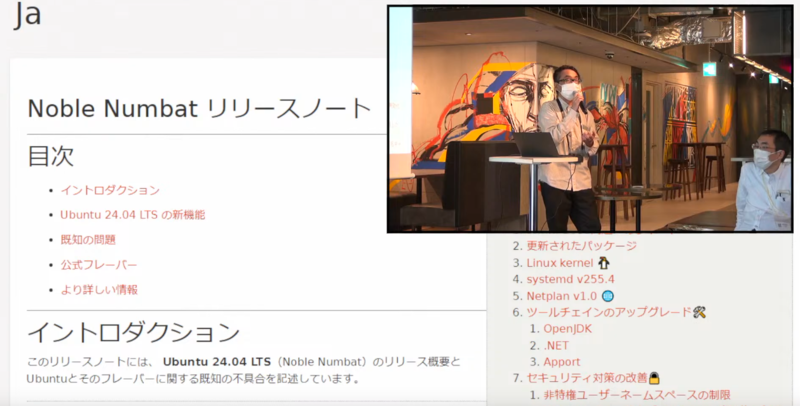

最後はUbuntu Japanese Teamのメンバーによる恒例の「Ubuntu 24.04 LTSのリリースノートの紹介 」です(YouTubeのリンク ) 。

図17 日本語に翻訳されたリリースノートにただツッコミをいれるだけの話Ubuntuのリリースノートは伝統的にインストール・アップグレード時に気をつけるべき不具合や、新機能の紹介、更新されたソフトウェアに対するかんたんな解説などを、「 執筆者の独断と偏見と趣味と熱量に基づいて 」書くことになっています。

その結果として、項目の重要度も文体もばらばらでかなりカオスです。たまに「コピペ」をミスしたのか文章の途中で切れていたりします[5] 。とても翻訳者泣かせなリリースノートなのです。あとたぶん読む人も辛いはず。

そんなリリースノートを少しでも楽しく読めるようになろうという目的で行っているのが、このリリースノートの読み合わせです。今回はいつも以上に長い(かつツッコミどころの多い)リリースノートだったため、30分で終わらせられるんだろうかと心配していたのですが、無事に全然足りませんでした。「 これはほとんどの人が関係ないはず」ってどんどんすっ飛ばしても、足りませんでした。結局、終了予定時間の17時を15分ほどオーバーしてしまいました。

Ubuntu 24.10リリース時も開催します!

従来のオフラインミーティングのイベントでは目玉になりがちな「からあげ」がないにも関わらず、40名近くの方に参加していただきました。また、いつものように「じゃんけん大会」用に景品を提供いただきました。

図18 村田さんからは全員向けのUbuntuステッカーと、Impish IndriのTシャツ図19 本連載が掲載されているgihyo.jp(技術評論社)からはSoftware Designの最新号と「ラズパイPico W かんたんIoT電子工作レシピ 」や「TCP/IP技術入門 」 図20 グリーさんが提供してくれた会場はこんなキッチンもあるオシャレ空間でした図21 普段は司会をやってくれる長南さんは、今回はYouTube向けの配信機材担当でした次回のオフラインミーテイングは「Ubuntuが登場した2004年から20周年 」を記念した特別なものとなる予定です。チームメンバーが多忙で首が回らない状態でない限りは今年中に開催したいと考えていますので、ぜひお誘い合わせの上、ご参加のほどをよろしくお願いいたします。