猪股さんは、島津製作所総合デザインセンターのデザインユニット内にあるUX革新グループで、全社の製品開発のUXの向上活動を横断的に支援しています。専門性の高い機器のユーザビリティをどのように向上させているか、取り組みの事例を伺いました。

猪股さんは入社から約10年間、医療機器を開発する事業部で、バリウム検査などを行うX線透視台装置のソフトウェア開発を担当していました。ソフトウェア担当でありながら、ハードウェアの設計担当者とも連携し、製品のコストダウンにも関わるなど、装置全般に関する幅広い業務に関わってきた経歴を持っています。

その後、社内で新設されたUX革新グループへ異動。この組織ができた背景には、10年以上前から続く

猪股さん曰く

実務のワークフローを丁寧に観察することから

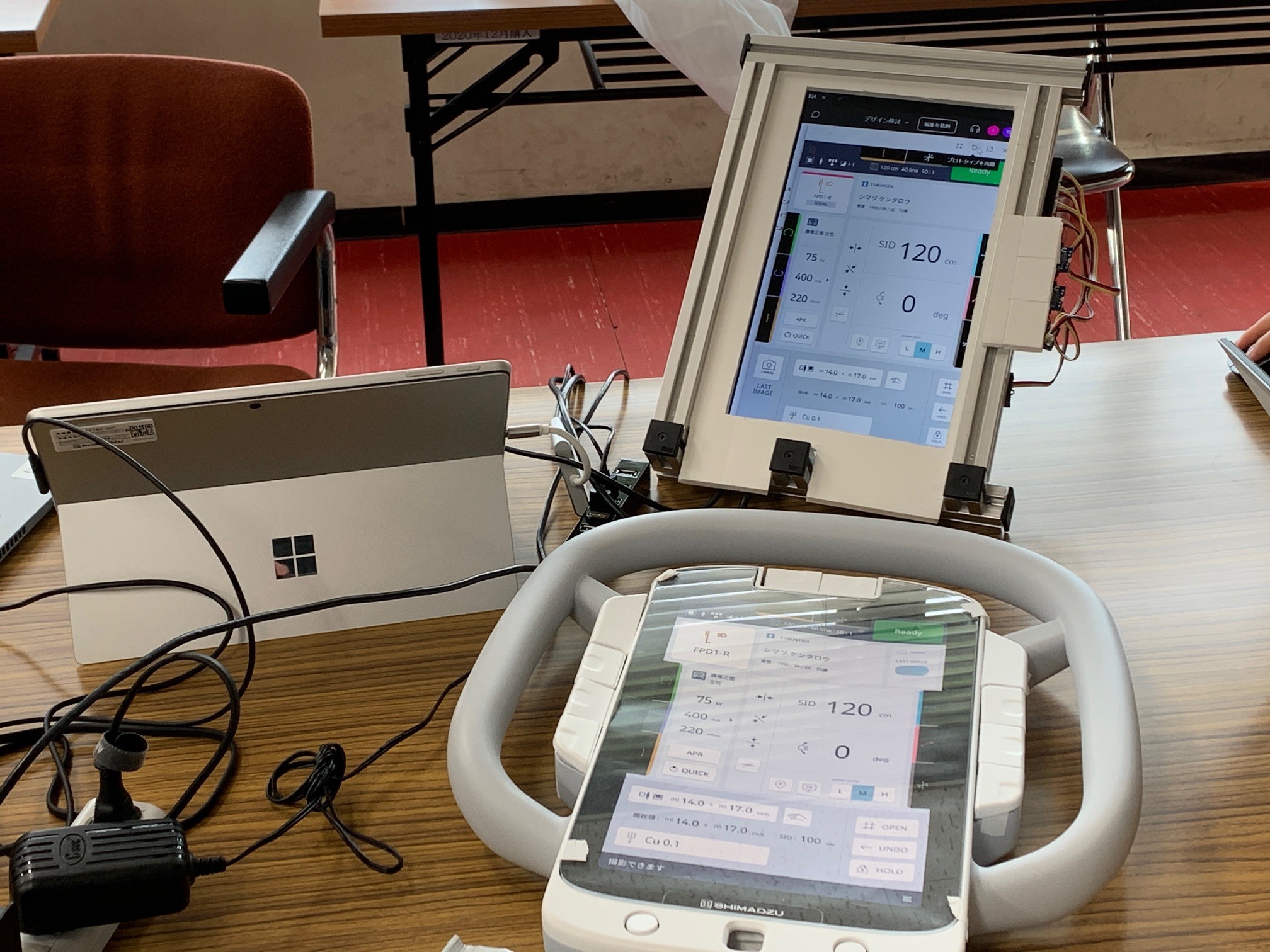

猪股さんは、元々エンジニアとして医療機器分野に関わっていたこともあり、UX革新グループでも医療現場での観察や評価を通じて、開発部門と連携した支援を行っています。今回は、自身の代表的な事例として、レントゲン装置の新製品開発におけるタッチパネルやハンドルを含むユーザインタフェースの仕様検討の事例を紹介してもらいました。

レントゲン装置は、1つのモデルの販売期間が10~15年ほど続くため、新製品の設計時には前モデルの知見が残っていないことも少なくないそう。そういう特性のある新製品をどのような思想で設計すべきか、UX革新グループに事業部門から支援依頼が来たのが取り組むきっかけでした。支援内容は、現場観察、簡易モックによる受容性評価、方針の検討、ユーザインタフェースの詳細の決定、製品出荷後の定量評価まで、非常に多岐にわたりました。

また、具体的なデザインの対象は、ソフトウェア寄りの操作ディスプレイの表示に加えて、ユーザが

最初のステップでは、実際の業務ワークフローを把握するため、使用体験のある方たちを集めての共有会を実施したと言います。その場には、レントゲン装置の利用ユーザとなる、放射線技師経験を持つ社内の有識者を招いて、姿勢・

もう少し詳しく紹介しましょう。

ハンドルなどの外装の開発には、最も時間がかかるため、プロダクトデザイナーが3Dプリンタで作ったハンドルの試作品に紙の画面を貼った簡易プロトタイプを複数案用意し、社内外で受容性評価を行うことでトライアンドエラーを行いやすくしたとのこと。評価の主眼はハンドルの形状と持ちやすさ、液晶の向きでした。

正確な検証を目指すため、5つの病院から放射線技師をリクルートし、ハンドル操作の評価を実施しました。そして、モデルルームに展示されていた現行機のハンドルを新しいものに付け替え、放射線技師に

また、ディスプレイの表示についても、紙の画面案を用意し、それを見せながら

検証によって従来製品からの継承ポイントが明らかに

以上のような取り組みの結果、新製品の方向性が決まったと猪股さんは語りました。

もともと初期の案では未来感のある形状を検討していたそうなのですが、共有会などでの評価の結果、従来製品の良さを見直す方針への転機となったのです。

その際の検証結果からは、とくに現行機のハンドル部分が好評だったという示唆が得られました。結果、従来の使い勝手を損なわない方向へ大きく舵を切ったと言います。

この結果から、新製品では、現行機のハンドルの良さを踏襲しつつ、背の低い技師でも上方から引き下げやすいよう背面にハンドグリップ形状を設け、小型化と操作性を両立することになりました。見た目の印象は変わりましたが、調査によって変更時にも

ディスプレイの表示に関しても、ユーザコメントをふまえて、ボタンとアイコンの対応関係・

そうしたユーザのコメントなどを根拠に解消案を検討した結果、新機種ではディスプレイ内にボタン対応アイコンを表示し、装置の姿勢検知と連動して矢印方向を自動で追従させるように変更するというアイデアが開発部隊で生まれました。放射線技師による評価でもこのアイデアは評価され、実際に製品に搭載されることになりました。

製品発売後の別の取り組みとして、過去製品からどれだけ良くなったかを比較評価する試みを、実際に製品を使用されているユーザに協力頂いて実施、放射線技師の身体負荷を計測するなど、操作のしやすさを定量的に検証しました。評価結果として、パワーアシストのなかった旧製品と比べて

プロセスの合意形成と、早く検証を回すための仕組み

猪股さんの業務は、ハードウェアを含んだシステム全体や、マニュアル、現場での組立・

「何のインプットにするためにユーザ調査を行うのか」

「私たちの業務では、ユーザ調査や評価を何のために行うのかを明確にし、関係者全員が合意したうえで進めることが重要です。2年前からこの仕組みを導入して、活動の目的と成果物を可視化するようにしています」

UX革新グループでは、3Dプリンタで作るような外装の評価に加え、装置の物理的な動作や操作感の評価にも力を入れています。その一環として、物理的な操作を

これは、アイデアを上流で簡易プロトタイプにして、早くユーザに見せ、短いサイクルで評価を回すことを目的としたものです。

このプロトタイピングツールを使った事例として猪股さんはとある小型装置を対象に、

プロトタイピングツールのおかげで、このワーキングプロトタイプは1週間で構築できたのです。具体的には、センサ位置を黒いシールで疑似的に示し、手をかざす最適な位置を検証しました。モニタの位置もマジックテープで貼る場所を変えられるようにし、どこに置けば使いやすいかを現場で議論できるようにしています。

こうした検証の環境を作る取り組みが、ユーザインタフェースとプロダクトの境界にまたがるユーザビリティの設計を加速させています。

資格は人に教えるだけの知識が付いたことを示す根拠

猪股さんは、UX革新グループとして社内にHCDを広め教える立場として、主観的な考えに加えて、外部に認められた客観的な知識の必要性を感じHCDの資格を受験しました。今では、グループ内に、支援活動を通して経験を積み、資格を取得していくという流れが生まれてきたそうです。

資格取得に際して実務を俯瞰することで、

島津製作所の社内では、HCDの資格を持つことが、UXデザインについて人に教えるだけの知識が付いたことを示す根拠の裏付けとなり、UXデザインのOJTのメンター資格としても利用されています。

2025年10月現在、猪股さんはメンターとして後進の育成に少しずつ軸足を置いています。 自身もOJTで学んできた経験から、まずは猪股さんが調査計画を立て、後輩にその過程を見てもらうような形で指導を進めているそう。

一方で、教育という観点が加わったことでの難しさも感じているといいます。

また、資格の名称を名刺に記載することで話が進みやすくなった実感もあるとのこと。HCDの資格は実務経験の内容で評価されるため、

わかったふりをしない、知り続けることで生まれる信頼

猪股さんが仕事の中で最も大事にしている姿勢は

猪股さんはそれをつねに意識ながら、技師といった専門家が持つような知識だけでなく、自社製品やそこに使われている技術についても事前に徹底して調べ、相手の話が最低限わかるようにしてから臨むようにしています。

こうして得た知識は、ユーザ理解に直結するだけでなく、同じユニット内のデザイナーへの橋渡しにも役立っています。開発部隊には気軽に聞きにくいことでも、

「全然知らなかった知識をつけて、専門家の方と深い話ができていると実感した瞬間が、一番楽しいと思う瞬間です。1ヵ月前は知らなかった単語で会話ができ、ユーザの仕事や困りごとまで理解がつながり、相互理解が生まれた感覚が大きな喜びです。」